사생활 보호가 글로벌 정보기술(IT) 업계의 화두로 떠올랐다. 카카오톡 같은 모바일 메신저와 각종 소셜네트워크서비스(SNS)에 남겨진 개인정보에 수사·정보기관이 손길을 뻗는다는 사실이 드러나면서다. 정보 노출을 꺼리는 소비자의 마음을 잡기 위해 해외 IT 기업은 발 빠르게 움직이고 있다. 기업으로서 살아남기 위해서다. 하지만 카카오톡 등 한국 기업은 허둥대며 소비자 불신을 오히려 키우고 있다.

세계 최대의 SNS인 페이스북은 익명 기반의 모바일 메신저를 조만간 출시할 예정이다. 뉴욕타임스는 7일(현지시간) “페이스북이 여러 개 가명으로 채팅할 수 있는 모바일 메시징 앱을 개발 중”이라고 보도했다.

그동안 페이스북은 실명이야말로 페이스북의 차별점이라며 실명을 고집했다. 이런 페이스북이 익명의 서비스를 시작하는 이유는 개인정보 노출을 이유로 페이스북을 빠져나가는 10~20대 젊은 소비자를 붙잡기 위해서다. 비슷한 이유로 페이스북은 사용자가 자기 게시물을 일정 시간이 지나면 삭제되게 예약하는 기능도 실험 중이다.

미국 등에선 수신자가 메시지를 확인하면 메시지가 바로 사라지는 휘발성 메신저앱 ‘스냅챗’도 지난해부터 인기다. 기업 서버가 아닌 개인의 단말기에서조차 메시지를 남기지 않을 정도로 정보 노출을 싫어하는 소비자 심리를 파고들었다. 독일의 모바일메신저 텔레그램은 강력한 보안 기능으로 카카오톡 대체제로 떠올랐다. 텔레그램은 서버가 해외에 있는 데다 대화 내용이 모두 암호화돼 있다. 최근엔 한글 버전까지 내놓았다.

트위터는 한 발 더 나갔다. 지난 7일(현지시간) 사용자 정보를 과도하게 요구하는 미국 정부와 소송전을 시작했다. 미 정보기관이 트위터에 요청하는 개인정보 조회·감찰 내역과 세부 내용, 조회 건수를 공개하지 못하게 하는 법이 위헌이라는 주장이다. 미 정부의 정보요구 사항을 더 적극적으로 공개해 오히려 소비자의 신뢰를 확보하려는 전략이다.

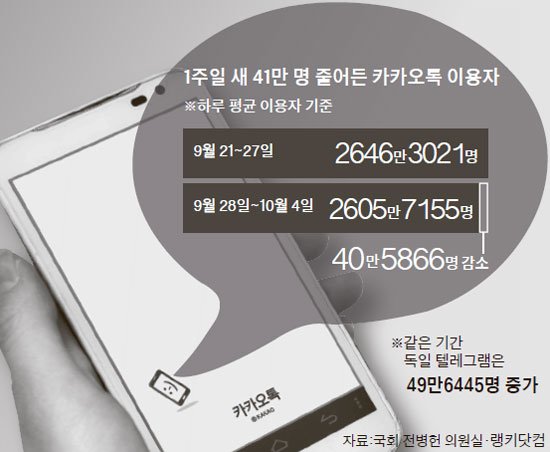

이 같은 글로벌 IT 기업의 기민한 움직임과 달리 카카오톡은 소극적인 대응으로 서비스 시작 이래 최대 위기를 맞고 있다. 전병헌 새정치민주연합 의원에 따르면 지난달 말 카톡 검열 논란이 일어난 지 일주일 만에 카톡 일평균 이용자 수는 2646만3021명에서 2605만7155명으로 40만5866명 줄었다. 같은 기간 텔레그램은 50만 명가량 사용자가 늘어났다.

서비스 시작 후 4년 동안 대화 내용을 서버에 5~7일 단위로 그대로 저장해 뒀고, 영장만 있으면 수사당국이 서버에 저장된 내용을 들여다볼 수 있다는 점이 알려지면서다. 논란 시작 후 20일 만에야 사과문과 대책을 내놓았고, 그 전에는 ‘실정법에 따라야 하므로 어쩔 수 없다’는 식으로 대응해 오히려 소비자의 불만을 키웠다. 사생활 보호에 민감한 세계 IT 업계의 추세나 SNS 소비자 감성을 따라잡지 못한 것이다.

대형 포털이나 통신사 등 다른 IT 기업도 수사당국이 영장을 근거로 사용자 정보를 요청하면 제공하고 있다. 하지만 글로벌 IT 기업들처럼 자발적으로 정보 요청 건수를 공개하며 소비자 불안을 해소하려는 노력은 하지 않고 있다. 한 포털 기업 관계자는 “국내에서도 IT 기업이 정부의 정보제공 요구 내역을 공개하는 보고서를 내자는 논의가 시작될 것 같다”고 말했다.

이미 구글·페이스북·마이크로소프트 등은 ‘투명성 보고서’를 통해 정부의 정보 요청 건수 등을 매년 공개하고 있다. 트위터는 여기에 수사기관이 요구한 상세 내역까지 공개하겠다며 소송을 하고 있는 것이다. 조광수 연세대 정보대학원 교수는 “해외 IT 기업은 기업가가 먼저 사회의 비전을 제시하고 트렌드를 이끌어가지만, 국내 IT기업은 아직 그런 경험과 역량이 부족했던 게 이번에 드러난 것”이라고 말했다. 인터넷 기업일수록 사생활 보호에 더 많은 투자를 해야 한다는 지적도 나온다.

정지훈 경희사이버대 교수는 “모바일 메신저는 언제라도 소비자가 다른 메신저로 떠날 수 있기 때문에 기업이 더욱 기민해야 한다”며 “이번 일을 계기로 국내 IT 기업이 더 능동적으로 프라이버시 문제에 대한 사회적 합의점을 찾아내야 할 것”이라고 말했다.

박수련 기자

![[오늘의 운세] 5월 22일](https://pds.joongang.co.kr/news/component/htmlphoto_mmdata/202405/22/9866f29c-fc4e-4fd9-ad4a-3d0a95d53514.jpg.thumb.jpg/_ir_432x244_/aa.jpg)