“첫 직장의 기억을 지우고 싶었어요.”

선은지(34·여·가명)씨는 지난 7년간 해외를 떠돌았던 이유를 이렇게 설명했다. 선씨에게 첫 직장의 경험은 상처투성이였다. 그는 1998년 전문대를 나와 경기도 성남시의 한 IT업체 입사 시험을 봤다. 하지만 첫 면접부터 말문이 막혔다. 선씨는 “이력서에 있는 가족관계 항목을 비워두면 왠지 손해를 볼 것 같아 이름을 지어내 썼는데 면접 첫 질문에서 부모님의 직업을 물어 말문이 막혔다”고 했다. 외환위기 직후 어렵사리 들어간 직장에서 열심히 일했지만 적응하기 힘들었다. 고심 끝에 팀장에게 보육원 출신이란 사실을 털어놨다. 그러나 술에 취한 40대 상사는 선씨에게 “너의 아픔을 다 이해한다”며 잠자리를 요구했다. 그는 2006년 한국을 떠나 미국과 이탈리아에서 살다 지난 2월 한국으로 돌아왔다.

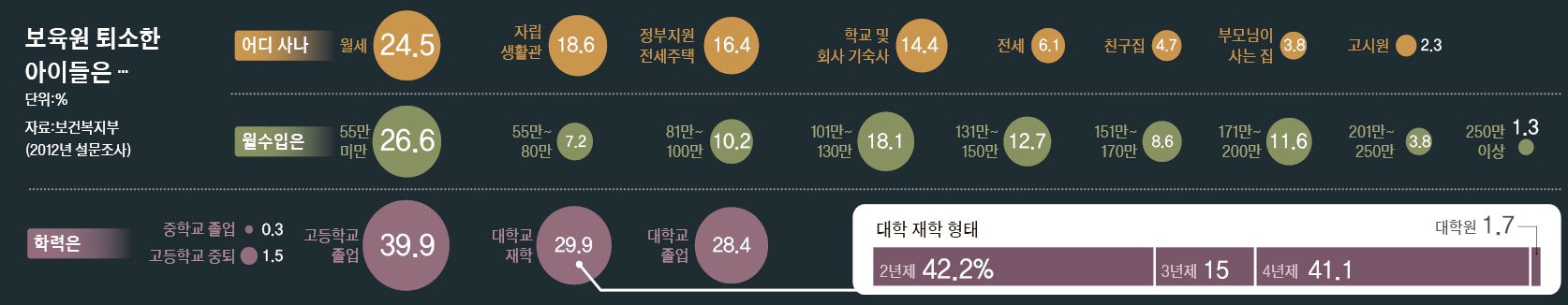

본지는 보육원을 퇴소한 7명(20~30대)을 심층 인터뷰했다. <그래픽 참조> 보육원 이후의 ‘홀로서기’가 어떠했는지를 들여다보기 위해서다. 보육원을 퇴소한 지 5~14년이 된 이들이다. 그들은 “‘고아(孤兒·부모를 여의거나 버림받은 아이)’라는 사회적 편견이 지울 수 없는 주홍글씨”였다고 했다. 안성의 한 자동차 부품공장에서 일하는 이상준(40·가명)씨는 직장을 여러 번 바꿨다. 고아라고 수군대는 동료들과 갈등을 빚었기 때문이다. 이씨는 “직장에서 혼자 밥을 먹거나 상사로부터 별다른 이유 없이 혼나는 등 ‘왕따’를 당한다는 생각이 자주 들었다”며 “동료와 말다툼을 벌였다가 홧김에 직장을 그만둔 적이 많았다”고 했다.

이들이 공통적으로 겪는 생활고는 사회로 나와 가장 처음 맞닥뜨리는 높은 장애물이었다. 김현정(28·여·가명)씨는 2005년 보육원을 나와 신림동에 있는 ‘토킹바’에서 일했다. 김씨의 손에 쥐여진 건 700만원(정착지원금+후원금)이 전부였다. 김씨는 “월세 30만원짜리 단칸방을 구해 보증금을 주고 나니 수중에 남는 돈이 없었다”고 했다. 2년 동안 일했지만 월급은 옷값 등에 썼다. 지금은 서대문구 옷가게에서 일한다는 김씨는 “술집에서 일한 건 어쩔 수 없는 선택이었다”며 “주변엔 성형 수술 비용으로 정착지원금을 다 써버리고 아직도 고시원을 전전하는 친구들이 있다”고 말했다. 인터뷰를 진행한 7명 중 임형오(26·가명)씨는 직업이 없었다. 임씨는 경기도 부천시에 있는 고시원에 살고 있다. 임씨는 “정착지원금은 1년 만에 월세로 다 써버렸다”며 “편의점 아르바이트로 한 달에 60만원 남짓을 버는데 매달 고시원비 45만원을 내고 나면 남는 돈이 없어 저녁을 굶을 때가 많다”고 털어놨다. 보건복지부가 2012년 보육원 퇴소자 962명을 설문 조사한 결과 4명 중 1명이 월세 살이(24.5%)를 하고 있었다. 월세 다음으로는 자립생활관(18.6%), 정부지원 전세주택(16.4%), 기숙사(14.4%)가 뒤를 이었다.

이성교제와 결혼도 넘어야 할 산이다. 5년 전 결혼한 김현지(34·여·가명)씨는 시댁에서 “며느리로 받아들일 수 없다”는 말을 들었다. 남편의 간곡한 설득에 시부모는 마음을 돌렸지만 앙금은 여전히 남았다. 김씨는 “자신을 바라보는 시댁 식구들 시선에선 아직도 부담감을 느낀다”고 했다. 보육시설 출신이라는 꼬리표는 연애와 결혼에도 큰 걸림돌이 된다. 경기도에서 공무원으로 일하는 신남기(33·가명)씨는 “시설 출신 남자라고 하면 대개 거칠다는 편견이 있는 것 같다”며 “그래서 출신 배경을 숨기는데 혹 털어놓으면 여자 쪽에서 연락을 끊는 경우가 많다”고 말했다.

◆취재=강기헌·장주영·이유정·정종문·장혁진 기자

◆사진=김상선·송봉근·박종근·강정현 기자

![[오늘의 운세] 5월 24일](https://pds.joongang.co.kr/news/component/htmlphoto_mmdata/202405/24/9866f29c-fc4e-4fd9-ad4a-3d0a95d53514.jpg.thumb.jpg/_ir_432x244_/aa.jpg)