-

‘테마파크 황금시대’…중국에 세 번째 디즈니랜드 지어질까

상하이 디즈니랜드. 사진 셔터스톡 최근 중국 온라인에서는 “디즈니가 중국에 세 번째 디즈니랜드를 만든다”라는 소문이 돌고 있다. 칭다오·우한·톈진·청두 등 일선도시(一線城市·중국의 대도시)가 입지 후보로 거론됐다. 사실 이런 일은 처음이 아니다. 상하이 디즈니랜드가 개장하던 2016년에도 비슷한 소문으로 인터넷이 떠들썩했다. 중국 내에서 충칭과 청두가 디즈니랜드 유치를 놓고 경쟁할 것이라는 소식이 떠돌았다. 당시 충칭시 대외경제무역위원회는 “중국에 새로운 프로젝트를 설립하지 않을 것이며 한 국가에 3개의 디즈니랜드가 건설된 전례가 없다"라는 디즈니의 공식 답변을 전달할 정도였다. 그럼에도 일선도시마다 늘 ‘디즈니랜드 유치 루머’가 따라다니는 이유는 무엇일까? 현재 전 세계에는 6개의 디즈니랜드가 있다. 디즈니의 본토인 미국의 로스앤젤레스와 올랜도 그리고 홍콩, 상하이, 도쿄, 파리에 각 하나씩 있다. 이들을 분석해 보면 디즈니랜드는 지역의 레저 및 엔터테인먼트 수준을 향상했을 뿐만 아니라 도시 전체의 발전을 이끌었다. 동방명주탑. 사진 셔터스톡 올해 상하이 국제관광휴양지는 상하이 디즈니랜드 개장 7주년을 맞아 관련 데이터를 발표했다. 상하이 디즈니랜드는 지난 7년 동안 누적 관광객 1억 1300만 명 이상, 관광수입 615억 위안(약 11조 3228억 원) 이상, 직접 일자리 1만 5000개를 창출했다. 여기에 직접 일자리 1개당 46개의 간접 일자리를 창출했다. 정부 평가 보고서에 따르면 상하이 디즈니랜드는 상하이 본토 유명 관광지의 관광객 증가를 이끌었다. 상하이 디즈니랜드가 문을 연 2016년, 상하이 동방명주탑의 방문객은 465만여 명으로 2015년에 비해 16.9% 증가했다. ━ 상하이 디즈니랜드, 유치 확정까지 10년 걸렸다 사진 바이두사진 막대한 경제적 파급 효과를 자랑하는 상하이 디즈니랜드. 그러나 유치 확정까지 무려 10년의 세월이 걸렸다. 이는 디즈니의 꼼꼼한 부지 선정 기준이 한몫했다. 디즈니랜드 입지 선정은 우선 현지 GDP를 고려한다. 1979년, 디즈니랜드가 택한 첫 해외 시장은 도쿄였다. 당시 일본의 1인당 GDP는 9000달러 초반이었는데, 이후 도쿄 디즈니랜드가 개막한 1983년 1만 달러를 돌파했다. 1990년대에 들어서 디즈니는 아시아 두 번째 디즈니랜드를 구상했다. 수많은 아시아 도시가 관심을 보였고, 여러 협상에서 조건이 가장 두드러진 홍콩이 낙점되었다. 1998년 홍콩의 1인당 GDP는 약 2만 5000달러로 당시 상하이의 6.7배에 달했다. 당시만 해도 대다수의 중국 본토 거주자의 소비 능력은 업계에서 인정하는 놀이공원 소비 수준에 못 미쳤다. 그러나 도쿄 디즈니랜드의 초고속 수익 성장을 맛본 디즈니는 아시아 시장의 성장 잠재력에 집중했다. 홍콩 디즈니 공사가 한창일 때도 디즈니랜드는 중국 본토 진출에 박차를 가했다. 디즈니는 본토 시장의 잠재력, 규정 및 정부 승인 메커니즘을 연구하는 데 많은 시간을 투자했다. 입지 선정 소식부터 최종 확정까지 10년 넘게 진행된 상하이 디즈니 프로젝트. 결국, 2009년에야 디즈니랜드가 상하이 디즈니랜드의 유치를 발표했다. 2009년 상하이의 1인당 GDP는 1만 1000달러로 1997년 디즈니와 처음 접촉했을 때와 비교하면 6배 가까이 뛰었다. 중국 경제의 약진 역시 디즈니랜드 유치에 큰 영향을 미쳤다. ━ 중국 테마파크 시장, 그 전망은? 많은 이들의 염원에도 중국의 세 번째 디즈니랜드 유치 가능성을 바라보는 전문가들의 시선은 희망적이지 않다. 린환제(林煥傑) 중국테마파크연구원장은 디즈니랜드끼리의 경쟁을 피하기 위해서라도 "중국에 세 번째 디즈니랜드를 만들 가능성은 크지 않다"라고 분석했다. 상하이 디즈니랜드는 오랫동안 세계 최연소 디즈니랜드가 될 것으로 보인다. 그러나 중국이 '테마파크 황금시대'에 진입하고 있다는 것만큼은 분명해 보인다. 톈펑증권(天風証券)의 보고서에 따르면 중국은 세계에서 두 번째로 큰 테마파크 시장이다. 중국의 테마파크 사업은 늦게 시작된 편이지만, 단기간에 큰 발전을 이뤘다. 1989년 개원한 선전의 금수중화(錦繡中華)가 중국의 첫 테마파크로 이후 30여 년간 중국 국산 테마파크가 곳곳에 생겨나며 그 시장을 키웠다. 최근에는 외국계 테마파크가 계속해서 중국 본토에 진출하고 있다. 2021년에는 베이징에 유니버설 스튜디오가 설립됐으며, 올해 말 상하이에 프랑스의 세계적인 역사 테마파크 퓌뒤푸(puydufou)가 개장한다. 퓌뒤푸는 세계 유일의 역사를 주제로 한 테마파크 브랜드다. 해피밸리 우한. 사진 바이두백과사전 빠르게 발전하는 중국의 테마파크 산업. 그러나 그 분포는 고르지 않다. ’2023년 중국 테마파크 산업 파노라마 지도(2023年中國主題公園行業全景圖譜)'에 따르면 중국 동부 지역 11개 성과 시가 보유한 테마파크 수는 무려 중국 전역의 58.08%를 차지한다. 중부와 서부 지역은 각각 23.33%와 18.75%를 차지하는 데에 그쳤다. 중국 중서부 지역에 디즈니랜드 유치 루머가 계속해서 나오는 것도 이상한 일이 아니다. 해피밸리(歡樂谷·Happy Valley), 판타와일드 어드벤처(方特歡樂世界·Fantawild Adventure), 장융환락세계(長隆歡樂世界) 등 중국의 토종 테마파크의 활약도 눈에 띈다. 대규모 사업, 체인 수 및 광범위한 지리적 배치로 현지 본토 테마파크가 중국 시장 점유율 대부분을 차하고 있다. 맥킨지는 2025년까지 중국 토종 테마파크가 70~75%의 관광객을 수용할 것으로 전망했다. ━ 테마파크, 전 세계적으로 '부익부, 빈익빈' 현상 전 세계적으로 테마파크의 소득은 ‘부익부, 빈익빈’ 현상을 보인다. 더파크데이터베이스(TheParkDatabase)가 전 세계 327개 테마파크의 재무자료를 집계한 결과, 연간 10억 달러 이상을 버는 테마파크는 전체의 4%에 불과했고, 이들 소득이 전체 테마파크 소득의 60%를 차지했다. 중국 역시 예외가 아니다. '2021 중국 테마파크 경쟁력 평가 보고서(2021中國主題公園競爭力評價報告)'에 따르면 중국은 1980년대 이후 지금까지 3000개에 가까운 테마파크를 개발했다. 그러나 수익을 내는 곳은 약 10%에 불과해 약 90%의 테마파크가 투자금을 회수하기 어려운 상황이다. 중국 테마파크는 수익의 80% 이상이 입장료에서 나올 정도로 기획상품 등 기타 수익 경로 개발이 약하다. 위험성이 큰 단일 수익 모델이라는 점이 대부분의 중국 테마파크가 적자인 원인이다. 디즈니랜드는 좋은 롤모델이 된다. 디즈니는 애니메이션 제작부터 테마파크, 브랜드 제품 라이선스, 프랜차이즈 운영까지 수익 경로를 다각화한 수익모델을 갖추고 있다. 이것이 디즈니랜드에 계속해서 생명력을 불어넣는다. 외국 브랜드, 토종 브랜드 상관없이 테마파크 시장에서 오랜 세월 건재하려면 끊임없는 혁신이 필요하다. 참신한 아이디어로 계속해서 소비자를 유입해야 한다. 테마파크의 핵심은 결국 스토리텔링이다. 자신만의 이야기를 지속해서 들려주고 확장할 수 있는 테마파크가 시장에서 끝까지 살아남을 것이다. 박고운 차이나랩 에디터

-

아이돌급 인기? 中 초중고생 사이 열풍 일으킨 이것

7월 14일 칭화대 동문에서 초·중생 연수 패키지여행단이 박사학위복을 입고 기념촬영을 하고 있다. 사진 新京報 캡처 40도가 넘는 무더위 속, 베이징대 앞에 학생 단체가 줄을 길게 늘어섰다. 이날 베이징을 찾은 학생들은 펄펄 끓는 더위에도 교복을 입고 칭화대와 베이징 앞에서 기념 촬영을 했다. 이번 여름방학, 중국 현지에서는 초·중생 ‘연수 패키지여행(研學旅遊)’이 전례 없는 인기를 끌었다. 현지 온라인 여행사의 통계에 따르면, 2023년 여름방학 연수 패키지여행 예약 규모는 1년 전 같은 기간에 비해 30배 넘게 급증한 것으로 집계됐다. ━ 천 억 위안 시장, 날로 커지는 규모 사진 金錯刀 캡처 현지 매체 보도에 따르면, 이번 여름방학 기간 대도시의 박물관, 과학관 등 명소들은 유독 예약 난이도 ‘극악’을 자랑했다. ‘연수 패키지여행’을 온 학생들로 장사진을 이뤄서다. 중국 유수의 명문대와 역사 유적지가 집중된 베이징의 경우 그야말로 인산인해를 이루었다. 지난 7월 16일, 중국 국가박물관(國家博物館)은 관내 질서유지를 위해 사전 허가 없이는 박물관 내부에서 해설을 금지했다. 대표적인 명문대인 칭화대와 베이징대의 상황은 더욱 심각했다. 7월 말, 베이징대는 46명의 동문이 연수 패키지 단체의 캠퍼스 방문 예약을 대가로 1인당 약 1만 위안(약 180만원)씩 총 150만 위안(약 2억원)을 받았음을 발견해, 즉각 해당 동문의 예약 권한을 취소 조치했다. 칭화대의 상황도 별반 다르지 않았다. 인기 정상급 아이돌의 콘서트 티켓 예매라도 하듯 ‘몇 초 컷’ 예매 전쟁을 벌여야 했다. 사진 環球網 캡처 이처럼 이번 여름방학 중국에서는 이른바 ‘연수 패키지’ 열풍이 하늘을 찔렀다. 연수 패키지란, 학습과 여행을 결합한 상품으로, 대학 탐방과 체험 활동 등으로 구성된 학생 단체 여행상품이라고 할 수 있다. 중국 여행 연구원이 발표한 〈중국 연수 패키지여행 발전 보고서(中國研學旅行發展報告)〉에 따르면, 지난 2021년 중국의 연수 패키지여행 관련 기관의 수는 이미 3만 곳을 돌파했으며, 시장 규모는 천 억 위안(약 18조 원)을 넘어섰다. 지난해인 2022년 중국의 연수 패키지여행자 수는 600만 명(연인원)을 돌파한 것으로 집계됐다. 이처럼 중국의 연수 패키지 시장은 매해 그 규모를 빠른 속도로 키워나가고 있다. ━ 사교육 규제에도 커지는 교육열 중국의 사교육 시장은 지난 2021년 시진핑 주석이 ‘공동부유(共同富裕)’ 정책을 펼치면서 빅테크, 부동산과 함께 당국의 규제 대상이 되었지만, 현지 학부모의 교육열을 억누를 수는 없었다. 연수 패키지여행 열풍은 중국 학부모들의 자식 교육에 대한 뜨거운 열정에 관련 기업들이 불을 붙이면서 시작됐다. 중국 기업조사기관 치차차(企查查) 데이터에 따르면, 2023년 1~5월 중국의 신규 연수 패키지여행 관련 기업의 수는 322개로, 동기 대비 무려 80% 가까이 증가한 것으로 집계됐다. 여기에는 여행사, 교육기관, 컨설팅업체 등이 포함된다. 이 분야 주요 기업 스지밍더(世紀明德)의 경우, 지난 2018년 중소⋅벤처기업 전용 장외 거래시장인 신삼판(新三板)에 상장해 시가총액이 한때 15억 위안(약 2700억원)에 달하기도 했다. 신둥팡(新東方), 쉐얼쓰(學而思), 왕이유다오(網易有道) 등 대기업도 연수 패키지 시장에 잇따라 뛰어들고 있다. ━ 실속 없는 패키지 상품, 전문 인력 늘려야 “명문대 탐방으로 대입의 꿈을 심어주세요.” “베이징에서의 1주가 평생을 결정합니다.” 연수 패키지여행 상품 전단에서 흔히 볼 수 있는 홍보 문구다. 관련 기업들은 ‘아이의 견문을 넓혀준다’는 캐치프레이즈를 내걸고 다양한 상품을 개발해 선보이고 있다. 우선 테마가 다원화하는 추세다. 명문대, 박물관, 과학관 견학은 가장 일반적인 테마에 불과하며, 자식을 위한 학부모들의 염원은 여기에서 그치지 않는다. 염전 체험, 야생 체험 등 다양한 테마와 지역적 특색에 맞는 다양한 체험 활동이 패키지로 출시되고 있으며, 심지어는 군대 훈련 체험 상품까지도 등장했다. 염전 체험. 사진 視覺中國 캡처 가격대 역시 천차만별이다. 일례로 신둥팡이 이번 여름방학 선보인 제1회 예술 연수 캠프(藝術研學營)의 1인당 참가비는 3만 위안(약 500만 원)에 달한다. 중국 필하모닉 오케스트라를 비롯한 음악 거장들을 대거 초청한 프리미엄 캠프였기 때문이다. 문제는 이러한 연수 패키지 프로그램 대다수가 ‘실속 없다’는 비판을 받고 있다는 점이다. 특히 수많은 학생이 몰린 이번 여름, 대학탐방의 경우 학교 앞에서 기념사진을 찍는 것에 그치고, 기업 방문은 해당 기업의 기념품점에 들르는 데 그치는 등 진정한 의미의 ‘연수’가 이루어지지 않은 사례가 많았다. 해외 연수의 경우, 현지 학생들과 함께 수업을 듣는다고 홍보해 놓고, 실제로는 회의실에서 몇 분 대면한 것으로 끝나는 식이었다. 〈중국 연수 패키지여행 발전 보고서 2021〉에 따르면, 미성숙한 프로그램과 비용 부족, 인재의 결핍이 이러한 폐단을 낳고 있는 것으로 분석된다. 상대적으로 고비용이 요구되고 진입장벽이 높은 업종인데도 불구하고 대다수의 업체가 전문성과 노하우 없이 뛰어든다는 것이다. “전문성을 지닌 인솔자의 부재로 연수 패키지의 효용성이 변질되고 있다”고 업계 전문가들은 지적한다. 실제로, 올여름 성수기의 넘치는 수요를 감당하지 못해 전문성이 부족한 외부 업체에 프로그램을 위탁하거나, 패키지와 전혀 연관성이 없는 인력에 학생의 인솔을 맡기는 사례가 비일비재했다고 현지 매체들은 보도했다. 홍성현 차이나랩 객원기자

-

“미국이 대비하지 않으면 중국에 뒤처질 10가지”

미국은 국가안보의 여러 핵심 분야에서 여전히 중국보다 우위에 있지만, 최근 미국의 군사적 우위는 정체돼 있는 반면 중국은 빠르게 미국을 따라잡고 있다. 미국기업연구소(AEI)는 미국에서 손꼽히는 싱크탱크 중 하나다. 이곳의 매킨지 이글렌 선임연구원이 지난 9일 이런 내용의 보고서를 통해 자국에 경고했다. ‘미국이 대비하지 않으면 중국에 뒤처질 것’으로 예상되는 10개 국가안보 분야에 대한 분석이다. ━ 총 국방예산 투자 보고서는 “중국의 실제 국방 투자 규모는 과소평가된 반면 미국의 국방 지출은 과대평가되고 있다”고 밝혔다. 중국이 발표한 2023년 국방예산은 2247억9000만 달러로 인건비, 군사 훈련, 장비 구매 세 가지 단순 항목으로 구성된다. 보고서는 “중국의 국방예산은 투명성이 결여돼 있으며 하드 파워는 대부분 국방예산에 반영되지 않는다. 스톡홀름 국제평화연구소(SIPRI)에 따르면 중국의 국방예산에는 우주 활동, 연구개발, 건설, 준(準)군사력 등 군사 관련 비용이 포함되어 있지 않다”고 했다. 댄 설리반 공화당 연방상원의원은 지난 6월 상원에서 정보 당국자를 인용해 “중국의 실제 국방예산은 7000억 달러에 육박할 것”이라고 밝혔다. 중국 정부가 공식 발표한 국방예산의 3배가 넘고 미국 국방예산(8420억 달러)과 비슷한 수준이다. 미국은 2023 회계연도의 국방예산을 8860억 달러로 확정했다. 보고서는 “이는 명목상 사상 최고치의 국방예산이지만, 국내총생산(GDP)에서 차지하는 비중으로는 제2차 세계대전 이전보다 낮은 수준이다. 인플레이션과 필수 지출 비용을 고려하면 군 예산은 3% 감소한 셈”이라고 지적했다. 그러면서 미국이 중국과 제대로 경쟁하기 위해서는 막강한 전력투사 능력이 필요하다고 주장했다. 2021년 9월 3일, 러시아 엘부르스 국제 군사 경진 대회에 참가한 중국군. 셔터스톡 ━ 극초음속 미사일 보고서는 중국이 우위를 점할 수 있는 두 번째 분야로 극초음속 미사일 분야를 꼽았다. 중국은 지난 2019년 가을, ‘극초음속 활공체(HGV)’를 장착한 둥펑(DF)-17 탄도미사일을 공개했다. 해당 미사일은 인도 태평양에 주둔한 미군을 타격할 수 있는 것으로 추정된다. 보고서는 해당 미사일이 이듬해 실전 배치됐을 가능성이 높다고 분석했다. 중국은 DF-ZF(HGV) 형태의 활동체를 탑재할 수 있는 DF-41 대륙간탄도미사일(ICMB), 스타리 스카이2 활강비행체도 개발하고 있다. 보고서는 “중국의 미사일은 핵무기를 탑재할 수 있으며 모두 미국의 방공망을 뚫고 군사력 집중 지역이나 미국 본토까지 위협할 수 있다. 중국 인민해방군이 핵전략을 확장하는 동시에 미사일 개발 분야에서 우위를 점할 경우 핵 억지 방정식이 바뀔 수도 있다”고 했다. 미국은 현재 뒤늦게 자체 극초음속 무기를 개발하고 있지만 배치에 어려움을 겪고 있다. “극초음속 무기 개발 경쟁은 아직 끝나지 않았다. 미국의 안일한 태도로 인해 중국은 이런 무기를 더 빠르게 배치하는 기회를 가졌다”고 보고서는 평가했다. ━ 함대 규모와 전력 중국과 미국은 현재 각각 전투함 340척, 297척을 보유하고 있다. 중국은 전투함 규모를 2년 이내에 400척, 10년 이내에 440척으로 늘릴 계획이다. 반면 미국은 향후 몇 년 동안 함대 규모를 줄일 것으로 예상된다. 보고서에 따르면 중국의 대형 조선 부문이 중국 해군의 빠른 성장을 뒷받침하고 있다. 유엔 통계에 따르면 중국은 2021년 기준 전 세계 조선업 부문의 44%를 차지했다. 중국은 전시 함대 규모를 확장하기 위해 국내 상업용 선박을 특정 군사 사양으로 건조하도록 의무화하고 있다. 그러나 미국 함정은 대부분 전 세계에서 활동할 수 있는 대양함(blue-water ship)인 반면, 다수 중국 함정은 연안 초계함과 순찰선이다. 미국은 함정 탑재 능력에서도 우위를 점하고 있다. 미 해군은 중국 해군보다 더 많은 대형 함정을 보유하고 있기 때문에 더 많은 해상 기반 미사일을 배치할 수 있다. 중국은 이러한 단점을 인식하고 계속해서 대양함 발전에 힘을 쏟는 한편 남중국해 등의 지역에서 인공섬을 건설해 해운을 지원하는 인프라를 확장하고 있다. 보고서는 이를 지적하며 “미국은 해군의 조선소 인프라 최적화 프로그램에 자금을 지원해야 하며 의회는 해군이 명시한 목표를 달성할 수 있도록 노력해야 한다”고 제안했다. ━ 통합 방공 시스템 중국의 방공 시스템은 자국 육지와 해안선으로부터 556㎞ 이내의 해역을 커버한다. 중국은 또 남중국해에서 영유권을 주장하는 섬에 레이더와 지대공 미사일 시스템을 배치해 방공 범위를 확대했다. 보고서는 “중국의 방공 시스템은 중국 해안 근처와 인도 태평양 전역에 주둔한 미군에 상당한 어려움을 초래할 것”이라고 분석했다. 그러면서 “미국은 인도 태평양에서 억지력을 유지하고 분쟁을 예방하기 위해 해당 지역에서 전투력을 유지하고 강화하는 것이 중요하다”고 강조했다. 또 “미국은 괌과 같은 미국 영토 또는 일본, 호주, 필리핀, 호주 등 동맹국에 군사 무기, 병력, 기타 핵심 역량 등을 국경 서쪽에 배치하는 것도 필요하다”며 “중국의 ‘반접근 및 지역 거부(A2AD)’ 능력에도 불구하고 대만을 무력으로 점령하려는 중국의 심산을 바꾸려면 인도 태평양에 더 많은 미군을 배치하고 태세를 강화해야 한다”고 했다. ━ 제조 및 기술 산업 기반 세계 15대 방위 기업 중 7개가 중국 국영 기업이다. 미 국방부 2022년 ‘중국 군사력 보고서’에 따르면 이들 기업은 미국 이외의 주요 기업에 맞먹는 수준의 생산력을 갖췄으며 수많은 무기를 제조하고 있다. 국방부 보고서는 또 “중국산 탄도 및 순항미사일의 품질은 국제 최고 수준에 달하며 지상 무기 시스템 품질은 세계 최고이거나 그에 근접하는 수준”이라고 언급했다. 중국은 항공기 엔진 자체 생산 관련 문제도 해결하고 있다. 중국 제조업의 생산량은 세계 총생산량의 약 4분의 1에 달하는데, 이 가운데 약 50%는 상업·군사 이중 용도로 사용할 수 있는 것으로 알려져 있다. 중국은 지난 수십 년간 외국 기술을 획득해 새로운 무기를 생산·개발해 왔으며 이러한 전략을 보완하기 위해 중국은 ‘STEM(과학·기술·공학·수학) 교육’과 핵심 기술 연구에 중점을 뒀다. 중국은 2000년대 중반 이후 매년 미국보다 많은 STEM 박사 졸업생을 배출하고 있고 베이징대, 칭화대 같은 중국 명문대들은 컴퓨터 과학 및 공학 분야에서 세계 최고 수준이다. 호주 전략정책연구소에 따르면 중국은 44개 핵심 기술 분야 가운데 극초음속 무기, 드론, 첨단 로봇공학의 군사적 응용을 포함한 37개 분야에서 세계를 선도하고 있다. 하지만 보고서는 “미국은 기술 연구 주도권을 완전히 잃지 않았다”며 “미국은 여전히 유학생이 가장 많은 국가이며 다수 미국 대학은 여전히 세계 대학 순위에서 최상위권을 차지하고 있다”고 했다. 중국은 전자직접회로, 철광석, 원유 공급을 대부분 수입에 의존하며 중국의 방위 산업은 해외 의존도가 높다는 약점도 있다. 보고서는 미국이 자국의 방위 산업 기반을 재활성화하는 데 진지하게 임하라고 제안했다. 중국은 2000년대 중반 이후 매년 미국보다 많은 STEM 박사 졸업생을 배출하고 있고 베이징대, 칭화대 같은 중국 명문대들은 컴퓨터 과학 및 공학 분야에서 세계 최고 수준이다. 셔터스톡 ━ 광물 및 희토류 중국은 이 분야에서 자립을 추구하는 동시에 이 분야에서 다른 국가의 중국 의존도를 높이는 ‘이중 순환’ 전략을 꾀하고 있다. 보고서에 따르면 방위 산업 관련 37가지 광물 중 호주, 캐나다, 미국이 보유한 광물은 5가지에 불과하다. 반면 중국은 18종을 보유하고 있으며 나머지 14종류 광물은 중국과 경제·외교적으로 밀접한 관계를 맺고 있는 국가가 보유하고 있다. 이뿐 아니라 중국은 광물 정제 분야에서도 우위를 점하고 있다. 중국의 코발트, 구리, 리튬 정제량은 전 세계 정제량의 각각 73%, 40%, 59%를 차지한다. 코발트는 제트 엔진에, 구리는 탄약과 전자기기에, 리튬은 배터리에 사용된다. 희토류 광물의 경우 중국은 전 세계 채굴 생산량의 60%, 가공량의 85%, 희토류 영구자석 제조량의 90% 이상을 장악하고 있다. 중국의 국영 희토류 금속 대기업이 해당 분야의 중국 시장을 장악하고 있다. 중국은 이러한 국영 기업 5곳을 하나로 통합해 세계 2위 희토류 생산업체를 탄생시켰다. 지난 7월 중국은 첨단 칩과 미사일 시스템 구축에 필요한 갈륨과 게르마늄 미국 수출을 제한했다. 미국의 핵심 광물 의존도를 무기화하겠다는 의도를 드러냈다. 보고서는 “미국은 희토류 광물 비축량을 늘리고 미국 광산에 재투자해 생산을 늘림으로써 방위 산업 공급망을 보호할 수 있다”고 적었다. 희토류. 셔터스톡 ━ 회색지대 작전 보고서는 중국이 ‘회색지대 활동’을 벌이고 있다고 했다. ▶온라인 영향력 행사 및 허위 정보 캠페인 ▶중국에 반대하는 국가에 보복하거나 해를 입히기 위한 경제 활동 ▶남중국해에서 다른 국가가 영유권을 주장하는 영토에 군사 시설을 건설하는 등 전쟁에 준하는 행동 같은 것들이다. 호주, 일본, 대만, 베트남 등 다수 중국의 이웃 국가가 이러한 악의적 행동의 피해국이다. 중국은 또 한국, 대만, 호주, 캐나다, 리투아니아 등 국가와 미국 프로농구협회(NBA) 같은 비국가 단체를 상대로 전방위적인 경제 압박을 가했다. 중국의 인권 및 국제질서 유린에 대한 비판과 반대를 막기 위해서다. 중국은 미국 내 여론과 선거 조작을 획책하고 있고 자국민의 신념을 통제하기 위한 정책들을 펴고 있다고 보고서는 서술했다. 또 “중국이 모든 수단과 도구를 동원해 여론을 조작하고 압박을 가하는 상황에서도 미국은 아무런 조치를 취하지 않고 있다”고 지적했다. “미국은 인도·태평양 동맹국들이 이러한 도전에 대처할 수 있도록 적극적인 계획을 세울 필요가 있다”며 “중국인들에게 (진실한) 정보를 제공하고 영향을 미치기 위해서는 중국 공산당의 ‘만리장성 컴퓨터 방화벽’을 약화하는 노력도 취해야 한다”고 했다. ━ 우주 산업 미국 우주군, 국방혁신부, 공군연구소가 공동 발간한 ‘2022 우주 산업 기반 보고서’는 “중국은 2045년까지 ‘경제·외교·군사적으로 세계를 지배하는 우주 강국이 되기 위해 노력하고 있으며 중국의 발전 궤적은 미국보다 훨씬 가파르다”고 서술했다. 미국 국방정보국이 발표한 2022년 ‘우주 안보 도전’ 보고서에 따르면 중국 인민해방군은 군사 및 민간 용도로 우주 프로그램을 통제하고 있다. 군·민 융합 전략을 사용하고 있다는 것이다. 중국은 2018년 이후 정보 수집, 감시, 정찰 위성 수를 두 배로 늘려 미국에 이어 전 세계에서 두 번째로 많은 국가가 됐다. 중국의 궤도 위성 발사 횟수는 2018~2021년 4년 연속 미국을 앞질렀다. 중국은 또 우주와 관련된 법적 규범을 제정하기 위해 노력하고 있다. 보고서에 따르면 중국은 러시아의 지원으로 우주 공간에서의 무기 배치, 우주 물체에 대한 무력 위협, 사용 방지 조약(PPWT) 관련 초안을 작성했다. 보고서는 해당 조약이 대(對)위성 무기 실험을 제한하지 않기 때문에 조약이 제정될 경우 미국이 우주에서 기존 확보한 GPS 등의 우위가 취약해진다고 지적했다. 미국은 한때 비행기 발사형, 함정 발사형 등 인공위성 요격 미사일 시험을 진행했지만 시험 잔해물의 불특정 지역 추락 같은 위협을 고려해 자발적으로 시험을 중단했다. 그러나 중국은 위성공격 무기를 지속적으로 개발 시험하며 우주 및 대우주 능력을 개발하고 있다. 보고서는 “우주 영역은 미·중 양국 군대의 지휘 통제에 매우 중요하다. 이뿐 아니라 미국인의 일상생활도 우주 기반 시스템에 의존하고 있다. 미국은 우주에서의 공격뿐 아니라 무모한 무기 실험에 취약한 국가 중 하나”라며 “미국은 중국의 우주 지배를 막기 위해 우주 영역에서 다자간 규칙을 기반으로 한 질서를 지속적으로 확대해야 한다”고 주장했다. 중국의 궤도 위성 발사 횟수는 2018~2021년 4년 연속 미국을 앞질렀다. 셔터스톡 ━ 사이버 작전 보고서는 미·중 경제 안보 검토 위원회의(USCC) 2022년 보고서를 인용해 “중국 공산당은 규칙을 따르지 않기 때문에 사이버 공간에서 미국에 비해 비대칭적 우위를 누리고 있다”고 지적했다. 미국과 달리 중국은 이익을 위해 불법 행위도 서슴지 않는다는 것이다. 중국 당국은 사이버 해킹 작업을 후원하며, 국가가 통제하는 ‘사이버 주권’을 주장한다. 자유롭고 개방된 인터넷 규범을 깨뜨리고 네트워크 주변에 가상 국경을 세우는 방법으로 중국 정책에 반대하는 외부의 주장을 효과적으로 차단한다. 중국 당국은 사이버 공간에서 활동하는 국가와 민간인 간의 경계를 의도적으로 모호하게 설정했다. 국가가 이른바 ‘민간 해커’를 고용해 활동시킨다는 것이다. 중국 당국은 사이버 정책 수립 전담 조직을 만들어 세계 최대 규모의 해킹 인력을 보유하고 있다. 보고서는 이 조직 규모가 미국 연방수사국(FBI) 인력의 50배에 달한다고 했다. 또 전시 인민해방군이 가동할 수 있는 조직으로 전략지원군(SSF)을 언급했다. SSF는 지난 2015년, 인민해방군이 해외, 우주, 사이버 공간 전력 증강을 위해 조직 개편을 단행하며 설립됐다. 우주 및 정보전 작전을 수행, 감독하는 임무다. 미 국가정보국(DNI)은 2023년 연례 위협 평가에서 “중국이 미국과 대규모 충돌이 임박했다고 인식할 경우 미국 본토의 주요 인프라와 전 세계의 미군 자산에 대한 공격적인 사이버 작전을 시도할 것이 확실하다”고 분석했다. 보고서는 “사이버 공간에서 중국의 막강한 입지에도 불구하고 미국은 여전히 사이버 역량에서 세계를 선도하고 있다”면서도 “우월하고 견고한 디지털 환경에는 취약점이 내재돼 있다. 미국 사회는 잘 연결돼 있고 개방된 사회이기 때문에 사이버 공격이 표적이 되기 쉽다”고 우려했다. 그러면서 “사이버 및 정보 서비스 간의 상호 협력을 강화하고 동맹국과의 사이버 호환성을 개선하려는 노력하는 것이 중요하다”고 조언했다. ━ 인공지능 보고서에 따르면 미국 국가안보회의(NSC)는 중국이 일부 AI 응용 분야에서 기술적으로 미국에 앞서 있다고 판단했다. 또 “중국은 향후 10년 이내에 미국을 제치고 세계 AI 분야의 선두자가 될 힘, 재능, 야망을 품고 있다”고 평가했다. 2021년 기준 전 세계 AI 콘퍼런스 논문 가운데 중국 논문이 27.6%로 양적으로 세계 최고 국가가 됐다. 미국 논문 비중은 16.9%였다. 미국 상무부(USDC) 기술관리국이 운영하는 국립표준기술연구소(NIST)에 따르면 안면 인식 프로그램 정확도 세계 상위 5개 기업이 모두 중국 기업이다. 미국기업연구소(AEI)의 매킨지 이글렌 선임연구원이 지난 9일 ‘미국이 대비하지 않으면 중국에 뒤처질 것’으로 예상되는 10개 국가안보 분야에 대한 분석 보고서를 발표했다. 보고서에 따르면 미국 국가안보회의(NSC)는 중국이 일부 AI 응용 분야에서 기술적으로 미국에 앞서 있다고 판단했다. 셔터스톡 보고서는 “중국 인민해방군은 미래 전쟁서 신속한 의사결정을 내리는 데 AI 지휘관을 중요한 도구로 활용할 것”이라며 미군이 AI 경쟁에서 앞서 나가기 위해서는 AI에 대한 고려를 기술적 차원에서 전략적 차원으로 끌어올려야 한다”고 강조했다. 보고서는 기본적으로 미국이 확실한 군사적 우위를 확보하고 있다고 했다. 미군은 전 세계적으로 합동작전 수행 경험이 풍부하며 냉전 종식 이후 세계 최고 군사력을 보유하고 있다. 미국의 민주주의는 전 세계 인재를 끌어들여 최고의 혁신 기술을 개발하는 문화를 육성하고 있다. 미국은 또 가장 광범위한 동맹과 파트너십 네트워크를 주도하고 있다. 보고서는 “미국은 세계에서의 입지를 유지하기 위해 현실에 안주하지 않고 장점을 지키고 활용해야 한다”며 “미국이 10개 분야에서 우위를 유지하기 위해서는 각 분야에 적합한 조치가 필요하다. 의미 있는 변화가 없다면 우려스러운 추세는 악화할 것이며 가까운 미래에 몇 가지 사례가 목록에 더 추가될 것”이라고 경고했다. 차이나랩 이충형 특임기자(중국학 박사)

-

“젊은이, 인생은 한방이야” 中 대학 식당에 등장한 복권 판매기

사진 중상망 최근 중국 한 대학 식당에 복권 판매기가 설치됐다는 소식이 알려지면서 중국 인터넷이 뜨겁게 달궈졌다. 지난달 중국 소셜미디어 플랫폼에 올라온 한 동영상. 학교 식당의 한쪽 벽면에 무인 복권 판매기 4대가 쭉 설치되어 있다. 밥을 먹고 있는 학생들 사이 역시 학생으로 보이는 젊은이들이 복권을 사기 위해 기계 앞에 서 있다. 해당 영상은 온라인에서 갑론을박을 불러일으켰다. 대학 내 복권 판매기 설치를 바라보는 시선은 첨예하게 갈렸다. 중국 네티즌들은 “교육 기관에서 학생들에게 ‘한탕주의’를 조장하는 것이 바람직한가”라는 우려를 표하거나 “복권 구매는 요즘 젊은 세대가 가볍게 즐기는 놀이 중 하나”라며 수용적인 반응을 보이기도 했다. 복권 판매기를 설치했다고 알려진 것은 랴오닝(遼寧)성 다롄(大連)의 다롄동연정보대학교 (大連東軟信息學院·Dalian Neusoft University Of Information). 인터넷에서 큰 논란일 일자 다롄동연정보정보학원은 매체에 해당 식당은 다롄 동연정보대학교 B2 식당으로 학교 이름이 들어가지만, 학교 밖에 위치하며 학교가 관리하는 것이 아니라고 해명했다. 논란을 의식한 듯 기계 역시 얼마 후 철거되었다. 최근 중국의 젊은 세대가 복권 구매에 열을 올리고 있다. 지난 6월 중국의 16∼24세 청년 실업률은 21.3%로 사상 최고치를 경신했다. 녹록지 않은 현실에 젊은 세대가 ‘한탕주의’를 노리게 됐다는 우려도 적지 않다. 그러나 중국 매체 신징바오(新京報)는 "젊은이들이 복권을 사는 것이 압박이 너무 심해서 불로소득에 기대를 걸고, 운으로 천명을 거스르려는 것이라는 해석은 실제와 거리가 멀다"라고 평했다. 중국 젊은 세대가 복권을 구매하는 이유는 일확천금을 노린다기보다 스트레스를 해소하기 위함이라는 것이다. ━ 팍팍한 현실… 中 MZ세대가 찾은 탈출구 사진 중궈푸차이 “1000만 위안(약 18억 3020만 원)에 당첨되기 vs 1000만 위안 벌기, 어느 것이 더 빠를까?”, “이제는 확률상으로도 복권이 더 현실적이다”,"적어도 복권을 사면 당첨 후 무엇을 할지, 행복한 내일을 상상할 수라도 있다” 중국 온라인에서는 복권을 바라보는 젊은 세대들의 긍정적인 반응을 엿볼 수 있다. 중국에서 젊은 세대가 복권을 사는 것은 새로운 현상이 아니다. 자신을 ‘주우허우(九五後 ·일명 ‘95세대’, 1995년부터 1999년까지 태어난 세대를 말한다)’ 복권 애호가라고 밝힌 한 여성은 중국 매체 신커두(鋅刻度)와의 인터뷰에서 "가끔 10위안(약 1829원)에서 20위안(약 3657원)을 쓰는 거라서 당첨이 안 돼도 크게 상관없고, 운 좋게 30위안(약 3486원), 50위안(약 9143원)에 당첨되면 밀크티 한 잔을 사서 자축하는 정도”라며 “당첨 금액 보다 당첨이라는 두 글자가 즐거움을 준다”라고 말했다. 복권이 고달픈 현실에서 소소한 행복을 찾는 방법이라고 밝힌 그. 실제로 복권 판매기를 발견할 때마다 놓치지 않고 복권을 한 장씩 구매하고 있다. 중국 젊은 세대에게 복권 구매가 대중화된 데에는 무인 복권 판매기의 등장이 큰 역할을 했다. 과거 중국에서 복권은 대부분 복권 판매점에 방문해서 구매해야 했다. 그런데 쇼핑몰, 길거리에 진열된 무인 복권 판매기는 ‘사회 공포증’이 늘고 있는 젊은 세대에게 진입 장벽을 낮췄다. 기계에서 선택할 수 있는 복권 종류도 매우 다양한 편이다. 특히 육복희사(六福喜事), 점석성금(點石成金), 몽매이구(夢寐以求), 첨밀밀(甜蜜蜜), 호운십배(好運十倍) 등 각양각색의 스크래치 복권이 젊은 세대에게 인기다. 10위안~20위안(약 1829~3657원)의 부담스럽지 않은 가격으로 소소하게 기분 전환을 할 수 있다는 것이 인기 요인이다. 정기적으로 무인 복권 판매기에서 스크래치 복권을 구매하는 청위(程煜)는 반년 동안 복권에 5000위안(약 91만 원)이 안 되는 돈을 썼고, 당첨금으로는 이미 그 이상을 벌었다. 그는 신커두(鋅刻度)와의 인터뷰에서 “기계를 잘 선택하는 것이 중요하다”라며 고정적으로 두 기계만 공략하는 것이 그만의 비법이라고 밝혔다. 청위는 "지금 젊은 세대가 부자가 되려면 주로 하늘에 의존해야 한다. 그래서 절에 가서 향을 피우거나 복권을 사는 거다”라며 "당첨이 안 돼도 공익사업에 참여하는 좋은 청년 아니냐, 하루에 한 가지 선행을 한 셈”이라고 덧붙였다. 사진 샤오훙수 젊은 세대 사이에서 복권 구매 열풍이 일면서 인증샷은 물론, 약 200위안(약 3만 6550원)으로 복권 꽃다발 만드는 법 등이 SNS에서 인기다. 특히 복권 꽃다발은 친구와 연인 사이 센스 있는 선물로 떠올랐다. 복권 당첨 여부와 상관없이 선물 받은 쪽에게 기분 좋은 서프라이즈다. ━ 中 복권 수요층, 점점 젊어진다 중국 재정부 자료에 따르면 2023년 1월부터 4월까지 중국 전역에서 총 1751억 5000만 위안(약 32조 962억 원)의 복권이 판매됐다. 전년 동기 대비 578억 3300만 위안(약 10조 5979억 원) 증가했다. 이 중 올해 4월 즉석복권 판매액은 89억 3600만 위안(약 1조 6374억 원)으로 전년 동기 대비 무려 84.1% 증가했다. '2022년 스포츠 복권 고객 연구 보고서(2022年體綵客戶研究報告)'에 따르면 72%가 넘는 스포츠 복권 구매자가 복권을 구매한 목적은 ‘당첨’이 아니라 ‘오락과 휴식’이었다. 복권이 일종의 오락 소비재로 중국 젊은 세대의 생활에 녹아든 것이다. 이러한 추세는 젊은 층의 소비관 및 생활방식과 밀접한 관련이 있다. 간단한 스크래치 복권은 시간과 장소에 구애받지 않고 즉석에서 즐길 수 있다. 여기에 밀크티 한 잔 값으로 랜덤 박스를 여는 것과 같은 즐거움은 물론, 운 좋으면 돈벌이까지 가능해 젊은이들을 매료시키고 있다. 이에 무인 복권 판매기가 다양한 장소에 등장하기 시작했고, 스크래치 복권 역시 편의점부터 길거리 노점까지 쉽게 찾아볼 수 있게 됐다. 사진 바이두 사진 한편, 중국 스포츠 복권(中國體育綵票)은 이런 인기를 예상했다는 듯 2020년 마스코트인 ‘러샤오싱(樂小星)’을 공개했다. ‘러샤오싱’을 활용해 이모티콘, 인터랙티브 게임, 만화 등 다양한 굿즈를 출시했다. 2022년 카타르 월드컵 기간 복권 구매자들이 SNS에서 복권 언박싱 인증샷을 올리고 마스코트에 관심을 갖는 등 큰 화제성을 가져올 수 있었다. 복권의 공익적 성격도 젊은 세대의 흥미를 자극한다. 복권기금은 중앙과 지방에 일정 비율로 배분하여 사회복지, 체육 등 사회 공익사업을 위해 특별히 사용된다. 지방 재정국 공식 사이트에 공개된 데이터에 따르면 2022년 베이징은 18억 4200만 위안(약 3364억 7814만 원)의 복권 공공복지 기금을 유치했다. 이 중 복리 복권 공익금이 7억 2500만 위안(약 1324억 3575만 원), 스포츠 복권 공익금이 11억 1700만 위안(약 2040억 4239만 원)을 차지했다. 복리 복권 관련 자금은 노인 요양 서비스 개발, 각 지역 사회 공익 및 빈곤 구제사업 지원, 고등교육 신입생 입학 지원 등에 사용된다. ‘당첨되면 대박, 꽝이어도 공익 활동 참여’라는 생각이 중국의 젊은 세대를 복권 기계 앞으로 이끌고 있다. 박고운 차이나랩 에디터

-

“머리 감겨 드려요” 中 하이디라오에 등장한 다이슨, 왜?

이색서비스로 유명한 훠궈 체인점 하이디라오(海底撈)가 최근 머리 감기 서비스를 내놔 화제다. 16일 오전 중국 사회관계망서비스(SNS) 웨이보(微博)에는 ‘하이디라오에서 머리를 감을 수 있게 됐다(海底撈可以洗頭髮了)’가 인기 검색어 1위에 올랐다. 하이디라오는 이전에도 네일아트, 손 관리, 구두닦이 등의 서비스를 제공해 눈길을 끌었던 터. 그랬던 하이디라오가 이제는 머리까지 감겨준다고 해 현지 소비자들의 관심이 쏠리고 있다. 장쑤성 우시의 한 매장에서 제공 되고 있는 ‘샴푸 서비스’. 사진 光明網 캡처 16일 광밍왕(光明網)등 현지 매체는 장쑤성 우시(無錫)에 위치한 한 하이디라오 매장이 최근 고객의 머리를 감겨주는 서비스를 새롭게 선보였다고 보도했다. 샴푸 서비스는 하이디라오 회원에게만 제공되며, 1회 이용 가격은 200라오비다. 라오비(撈幣)는 중국 본토 하이디라오에서 매장 식사나 배달 주문 시 적립되는 포인트로, 1위안(약 180원)당 1라오비가 지급된다. 다시 말해 하이디라오에 회원 가입을 하고, 200위안(약 3만 6000원)을 쓰면 샴푸 서비스를 받을 수 있다. 샴푸 서비스는 하이디라오 영업시간(오전 10시~오후 9시 30분) 중에 이용할 수 있으며, 1회 이용 시간은 20분 정도다. 해당 소식을 접한 현지 누리꾼들은 “이제 훠궈를 먹고도 향기롭게 집에 갈 수 있겠다”, “나도 받아보고 싶다”는 등의 우호적인 반응을 보였다. 실제로 우시 매장에서 샴푸 서비스를 받아봤다는 한 누리꾼은 SNS에 “헤어드라이어는 다이슨(Dyson) 제품이고 샴푸도 직접 고를 수 있다”며 “의자도 편안한 전동 안마 의자에, 머리 마사지 기법도 제법”이라는 후기를 올려 만족감을 표했다. 그러나 일각에서는 “식사 중인 사람들 옆에서 머리 감는 건 아무리 그래도 좀 그렇다”, “하이디라오는 이상한데 힘쓰지 말고 요리나 제대로 해라”는 등의 혹평도 이어졌다. 이에 하이디라오 관계자는 “해당 서비스는 개별 매장에서 진행하는 맞춤형 혁신 서비스”로 “전국매장으로 확대할지는 추후 고객의 반응을 보고 결정하겠다”고 밝혔다. ━ 공연장 무료 셔틀버스, 야시장 노점…고객 모시기 분주 우위에톈(五月天·Mayday) 콘서트장에 등장한 하이디라오행 셔틀버스. 사진 美味食尚 캡처 샴푸 서비스 말고도 하이디라오가 참신한 마케팅으로 이목을 끈 적은 또 있었다. 올해 들어 중국에서는 코로나 19로 한동안 열리지 못했던 대규모 콘서트가 대거 개최됐다. 주걸륜(周杰倫·Jay Chou), 우위에톈(五月天·Mayday)을 비롯한 유명 아티스트의 콘서트가 대도시를 중심으로 계속해서 펼쳐졌다. 그러자 뜻밖에 하이디라오를 찾는 젊은 층이 크게 늘었다. 콘서트가 끝난 뒤 밤늦게까지 문을 여는 하이디라오에 가서 허기를 채우고 여운을 느끼는 것이 유행했기 때문이다. 이에 하이디라오는 아예 콘서트장에 무료 셔틀버스를 보내 사람들을 인근 매장으로 데려왔다. 물 들어올 때 노 젓듯, 발 빠른 행동으로 콘서트 특수를 톡톡히 누렸다. 콘서트 뒤풀이장으로 변신한 하이디라오. 사진 瀟湘晨報 캡처 콘서트장 밖에선 직원들이 ‘무료 탑승’이라고 적힌 푯말을 들고, 공연장에서 나오는 사람들을 버스로 안내했다. 매장 안에선 직원들이 야광봉, 마이크, 스피커 등을 비치해 콘서트장의 열기가 이어지도록 했다. 실제로 지난 7월 후난성 창사(長沙)에서 유명 가수 장제(張傑)의 콘서트가 열렸을 때, 창사에 있는 많은 하이디라오 매장이 장제의 상징인 파란색 풍선과 현수막을 달고 팬들을 맞이했다. 하이디라오 노점. 사진 美味食尚 캡처 이밖에 상하이, 칭다오, 타이위안(太原) 등 ‘야간경제’가 활성화된 도시에는 노점을 차리기도 했다. 하이디라오는 최근 각 지역의 유명 야시장에 진출해 돼지고기 튀김, 우유 튀김, 선지로 만든 간식 등을 판매했다. ‘프리미엄 훠궈’ 로 뜬 하이디라오가 야시장에 등장하자 사람들은 호기심을 보이며 노점에 자리를 잡았다. 이 때문에 샤오훙수(小紅書)등 SNS에는 문전성시를 이루는 하이디라오의 노점 사진이 심심치 않게 올라왔다. ■ 야간 경제(夜經濟) 「 오후 6시부터 다음날 오전 6시까지 12시간 동안 이루어지는 각종 상업활동. 야간 관광, 야간 퍼레이드, 야간 쇼핑 등을 포괄한다. 」 ━ 역대급 실적 예고, “순이익 전년보다 30배 높을 것” 한편, 지난달 30일 하이디라오는 역대급 실적을 예고했다. 하이디라오는 올 상반기 매출이 전년 동기 대비 23.7% 증가한 188억 위안(약 3조 4484억 8400만원)에 달할 것이라고 밝혔다. 더 놀라운 것은 순이익이다. 하이디라오는 올 상반기 순이익이 22억 위안(약 4035억 4600만원)을 넘어서 전년도 같은 기간 순이익의 30배 이상을 기록할 것이라고 내다봤다. 이번 호실적의 배경으로는 엔데믹 전환 이후 중국 외식 업계가 빠르게 회복했기 때문이라는 분석이 나온다. 이와 동시에 ‘샴푸 서비스’, ‘공연장 무료 셔틀버스’ 등 고객을 사로잡기 위한 하이디라오의 노력도 한몫한 것으로 보인다. 권가영 차이나랩 에디터

-

웨이팅 기록 행진, 대륙을 평정한 야시장 감성 훠궈집

훠궈(火鍋·중국식 샤브샤브)의 본고장 충칭(重慶)과 청두(成都)를 평정한 훠궈집이 있다. 복고풍 야시장 컨셉으로 현지 MZ 세대의 취향을 사로잡은 핑제훠궈(萍姐火鍋) 얘기다. 개점하는 곳마다 웨이팅 기록을 재차 경신하고 충칭-청두 여행 인증샷 성지로 자리매김했다. 이제는 전국 범위로 가맹점을 확장하며 이른바 ‘핑제훠궈 열풍’을 이어나가고 있다. 사진 子然餐飲品牌設計 캡처 ━ 야시장 열풍 몰고 온 훠궈업계 샛별 핑제훠궈는 최근 훠궈업계에 새로운 바람을 불러일으킨 화제의 주인공이다. 복고풍 야시장 컨셉에 각양각색의 메뉴를 집대성해 현지 젊은이들 사이에서 ‘힙플레이스’로 각광받고 있다. 핑제훠궈 열풍은 훠궈의 본고장 충칭-청두뿐만 아니라, 중국 전역으로 확산하는 분위기다. 정저우(鄭州), 선양(瀋陽), 하얼빈(哈爾濱), 인촨(銀川) 등 도시로 확장한 가맹점에는 매일같이 웨이팅 줄이 길게 늘어선다. 메이퇀(美團), 다중뎬핑(大衆點評), 더우인(抖音 중국판 틱톡) 등 앱에서도 검색어 상단을 장식하는 것이 일상이다. 208㎡ 규모 우한(武漢)의 매장은 개업일부터 지금까지 일평균 200 테이블의 손님을 받으며, 300 테이블 이상 웨이팅이 지속되고 있다. 핑제훠궈가 업계 샛별로 도약할 수 있었던 비결은 무엇일까. ━ 훠궈+야시장, 강렬한 체험 선사 사진 子然餐飲品牌設計 캡처 핑제훠궈는 코로나 19가 휩쓸고 간 지난 2021년 탄생했다. 업계의 다른 사람들이 소규모 매장을 내며 안전한 길을 택할 때, 핑제훠궈는 1300만 위안(약 23억원)의 거금을 투자하여 야시장 컨셉의 대규모 매장을 냈다. 야시장 쇼핑과 주전부리 구매, 매장 식사 등을 유기적으로 결합한 복합공간을 만든 것이다. 80년대 충칭을 재현한 복고풍 거리에는 훠궈 외에도 중국의 전통 먹거리, 그밖에 한국과 동남아 길거리 음식 등 다채로운 먹거리가 한 데 모여있다. 하지만 이 모든 가게와 노점은 모두 같은 회사 산하의 업체들이다. 임대-임차인의 관계가 아니기 때문에 매장을 철수 당하거나 갑자기 사라지는 일은 벌어지지 않는다. 복합공간으로 조성한 야시장 컨셉의 장점은 훠궈를 먹으러 온 손님이 거리의 노점을 구경하고 구매로 이어지는 효과를 누릴 수 있다는 사실이다. 또한 방문객이 찍어 올린 인증샷은 자연스레 홍보 효과를 낸다. 다시 말해, 시각+청각+미각이 결합된 고객 체험이 갈수록 많은 사람을 핑제훠궈로 끌어들이는 셈이다. ━ 트렌드 파악, 고객 맞춤형 신메뉴 개발 사진 子然餐飲品牌設計 캡처 반짝인기가 아니라 장기적으로 성장하기 위해서는 ‘인증샷 명소’ 이상의 특징이 필요하다. 창립자 천위썬(陳宇森)은 핑제훠궈 창업 이전에 이미 다른 훠궈 브랜드를 론칭한 경험이 있다. 그는 과거의 경험을 토대로 자신만의 제품 혁신 방향을 구축했다. 주방장이 제품 개발을 책임지는 전통적인 방식과 달리, 핑제훠궈는 ‘고객 맞춤형 사고’로 메뉴를 선택해 개발한다. 트렌드를 선도하는 젊은 세대가 좋아할 만한 맞춤형 메뉴를 선보이는 것이다. 우선 맛과 비주얼 등 고객을 유입시킬 수 있는 다양한 사항을 고려하여 메뉴를 개발한다. 이후 수차례의 테스트를 거쳐 직영점에서 먼저 선보이며, 빅데이터에 근거한 조정을 통해 최종 결정된 메뉴를 전국 매장에 출시하는 방식이다. 이처럼 핑제훠궈는 빈번한 혁신과 신속한 반영을 통해 전국 매장 표준화의 기반을 마련했다. ━ 독보적 비주얼과 분위기로 차별화 사진 子然餐飲品牌設計 캡처 사실 레트로 컨셉은 핑제훠궈가 처음 시도한 것이 아니다. 현지에 원허유(文和友) 등 복고풍 매장으로 성공한 요식업 브랜드가 이미 존재하며, 식음료, 스포츠 브랜드 등 다양한 업계에 복고풍 컨셉을 활용한 사례가 많다. 핑제훠궈는 차별화를 위해 고객의 이목을 끌기 위한 다양한 장치를 녹여냈다. 핑제훠궈 입구를 들어서면 화려한 네온사인, 표지판, 영사기 등 장치가 눈에 들어온다. 각양각색의 시각적 장치를 통해 방문객의 시선을 사로잡는 것이다. 매장 내부는 전통시장, 교실, 경공업 단지, 동남아 느낌 등 다양한 분위기로 꾸며 마치 그 장소에 와 있는 듯한 느낌을 선사한다. 이것이 바로 일관된 인테리어의 다른 레트로 매장과 핑제훠궈의 차이점이다. “핑제훠궈는 독보적 비주얼과 각양각색의 인테리어 컨셉으로 강렬한 인상을 남겼고, 훠궈 전문점의 개념을 넘어 하나의 문화적 트렌드를 창출했다”고 현지 업계는 분석한다. 홍성현 차이나랩 객원기자

-

칠전팔기 화웨이 車, 안 팔려도 또 만든다

화웨이는 자동차를 생산하지 않는다.오직 제조사가 좋은 차를 만들 수 있도록 도움을 줄 것이다. 지난 3월, 화웨이 순번 회장 쉬즈쥔(徐直军)은 화웨이는 스마트커넥티드카(ICV) 부품 공급사로써 자동차 기업에 적극적인 지원을 할 것이며 ICT(정보통신기술) 개발에 초점을 맞출 것이라고 밝혔다. 이어 아이토 브랜드와 지속해서 협력할 것이라고 언급했다. 아이토(AITO·問界)는 화웨이가 중국 전기차 업체 싸이리쓰(賽力斯·SERES)와 합작해 만든 전기차 브랜드다. 2021년 첫 번째 전기차 모델 M5와 두 번째 모델 M7를 출시했다. 2022년 7월 4일 6인승 플러그인 하이브리드 자동차인 아이토(Aito) M7가 공개됐다. 화웨이 화웨이는 아이토의 차량 설계부터 홍보, 마케팅, 판매 등의 전 과정에 적극적으로 참여하고 있다. 아이토 전기차 시리즈는 화웨이의 자체 개발 운영체제(OS) 하모니(Harmony·鴻蒙)가 탑재됐다. 전기차 모터와 전기차 구동 시스템인 ‘드라이브 원’ 역시 화웨이가 개발했다. 아이토는 전국의 화웨이 매장뿐 아니라 아이토 매장에서 판매되고 있다. 화웨이는 이처럼 자동차를 위한 기술을 적극적으로 개발하고 있다. 화웨이가 개발 중인 기술은 전기차 충전 솔루션, 인포테인먼트 솔루션, 스마트 센싱(레이저, 라이더, 카메라), 차량용 소프트웨어 등을 아우른다. 2021년 화웨이는 베이징 자동차의 프리미엄 전기차 브랜드인 ‘지후(極狐,ARCFOX)’와 손잡고 스마트 카 ‘알파S 화웨이 HI 모델 ‘을 출시했다. 이 차량은 '화웨이 인사이드(inside) 스마트 기술'을 응용한 럭셔리 순수 전기차로, 화웨이가 처음으로 완성차 업체와 협력해 최고 단계의 자율주행 ADS 시스템을 탑재해 양산한 모델이다. 당해 11월엔 장안(長安)자동차, 닝더스다이(CATL)와 합작한 첨단 스마트카 브랜드 '아웨이타(阿維塔)'를 설립, 전기 SUV 모델인 E11을 선보였다. 2022년 6월 아웨이타(阿維塔)는 첫 번째 SUV 모델 아웨이타 E11차량을 제24회 충칭 국제 오토쇼에서 첫 선을 보였다. 아웨이타 공식 홈페이지 지난 2일 화웨이는 중국 자동차 기업 장화이(JAC·江淮汽車)와 함께 ‘원제(問界)’ 시리즈의 다목적 차량(MPV)을 공동 개발해, 2024년 2분기부터 양산에 돌입하겠다고 밝혔다. 장화이자동차와 화웨이는 2019년 12월에 합작 프레임워크 협약과 MDC 플랫폼 프로젝트 합작 협약을 체결했다. 두 회사는 자율주행, 스마트 콕핏과 클라우드 서비스 등 분야에 심도 있는 협력을 진행할 계획이다. 그러나 성적은 저조하다. 아이토는 화웨이 브랜드를 등에 업고 야심 차게 전기차를 내놨지만 저조한 실적으로 화웨이 이름값만 떨어뜨렸다는 비판을 받아왔다. 싸이리쓰가 7월 발표한 자료에 따르면, 지난 6월 판매량은 전년 동기 대비 27.04% 감소한 1만 8754대로 집계됐다. 이 중 아이토 판매량은 5668대로, 전년 동기 대비 25.99% 감소했다. 7월 아이토의 M5, M7의 판매량은 전년 대비 46% 감소한 4240대에 그쳤다. 연간 판매량 성과도 좋지 못하다. 중국 전기차 업체 BYD(185만 대)나 테슬라(131만 대)에 비해 아이토는 7만대로(추정), 크게 뒤처지는 상황이다. 한때 런정페이는 화웨이가 자동차를 생산하지 않을 것이라는 내용의 결의안을 게재하며 전기차 산업에 제동을 걸기도 했다. 화웨이의 전기차 사업 중단 선언에 전문가들은 미국의 수출 제재로 인해 전기차용 소프트웨어 제공이 어려워진 데다 중국 정부의 전기차 지원 정책이 중단되면서 시장 분위기가 위축된 데 따른 것으로 해석했다. 자동차와 영영 멀어질 것 같던 화웨이. 그러나 지난 7일, 화웨이 스마트카 솔루션 비즈니스유닛 CEO 위청둥 (余承東)은 화웨이 ‘훙멍OS4가 최초로 탑재된 첫 번째 순수 전기 쿠페를 출시한다’는 소식을 발표했다. 이어 중국 체리자동차(奇瑞·CHERY)와 함께 합작 브랜드 럭시드(Luxeed)를 설립하고 첫 번째 전기 세단을 공개했다. 화웨이, 체리자동차의 합작 브랜드 럭시드(Luxeed) 쿠페형 전기 세단 'EH3' .huaweicentral 코드명 ‘EH3’로 불리는 해당 차량은 4도어 세단으로, 체리자동차의 고급 지능형 전기차 플랫폼 ‘E0X’를 기반으로 한다. 배터리는 듀얼 모터 및 700km의 주행거리를 제공하는 CATL의 배터리가 장착될 예정이다. 화웨이에 따르면 EH3는 200km에 달하는 도심 및 고속도로에서 자율주행을 가능하게 해주는 화웨이 ADS 2.0 시스템을 지원한다. 이를 위해 라이다(LiDAR) 센서와 11대의 HD 카메라, 12대의 초음파 레이더, 3㎜ 파 레이더 등이 탑재됐다. 화웨이의 훙멍OS 4.0 멀티미디어 시스템도 지원해 비디오 게임과 쿼드콥터 카메라의 이미지 투사 등 다양한 기능을 사용할 수 있다. 계획에 따르면 럭시드는 올해 8월 산업통상자원부 제품고시에 등재돼 올해 4분기부터 시판될 예정이다. 화웨이, 체리자동차의 합작 브랜드 럭시드(Luxeed) 쿠페형 전기 세단 'EH3' .huaweicentral 성과 미미한데… 화웨이는 왜 자꾸 차를 만들까 시장조사업체 카운터포인트에 따르면 올해 2분기 중국 스마트폰 시장에서 화웨이는 11.3% 점유율을 차지했으며, 애플, 오포, 비보, 아너, 샤오미 등 5개 경쟁사에 밀려 6위를 기록했다. 화웨이의 컨슈머 비즈니스 매출은 2020년 4830억 위안(670억 달러)으로 정점을 찍은 뒤, 1년 후 거의 50% 급감했다. 화웨이는 미국의 제재로 인해 최신 4G 및 5G 모바일 AP(애플리케이션 프로세서)를 생산할 수 없었고, 이로 인해 대규모 AP 시장 점유율이 급락했다. 미국 제재 이후 미국과 유럽 정부는 화웨이를 보안 위험 기업으로 분류했으며, 이후 화웨이는 비축된 칩을 사용해 제한된 수량으로 스마트폰을 판매해 왔다. 이에 화웨이는 미래 먹거리로 ‘자동차’를 꼽았다. 시장조사업체 IDC에 따르면 화웨이의 지능형 자동차 솔루션의 매출은 올 상반기에 10억 위안(약 1826억 원)에 이르렀다. 스마트카는 스마트폰만큼 수량이 많진 않겠지만, 금액이 커 스마트폰 판매 감소를 보완할 수 있다는 게 화웨이의 입장이다. 게다가 지난 6월 중국 당국이 신에너지차 구매세 전액 감면을 2025년까지 연장했다. 중국 자동차 업계는 올해 중국의 신에너지차 판매가 850만∼900만 대에 이르고, 2025년에는 1천200만 대까지 늘어날 것으로 전망했다. 쓰디쓴 고배를 마신 과도기 시절의 화웨이, 이번엔 한층 더 전문성 있는 판매에 나섰다. 향후 광범위한 지역 네트워크를 쌓으며 전문 매장을 열고 럭시드 브랜드를 딜러 그룹과 협력하여 별도의 자동차 판매 채널을 구성하겠다고 밝혔다. 스마트 드라이빙, 하드웨어 분야에서 이미 최고 수준을 갖췄기에 마케팅과 판매 채널에 집중하겠다는 목표다. 이번 신차 출시가 선두를 달리는 BYD와 테슬라를 꺾을 수 있을지 그 귀추가 주목된다. 김은수 차이나랩 에디터

-

경제 위기인데… 역대급 호황으로 북적인다는 중국의 ‘이곳’

1929년 경제 대공황은 할리우드 영화가 도약하던 시기였고, 2008년 글로벌 금융위기 이후인 2009년 미국 박스오피스의 티켓 판매량과 관객 수는 근래 20년 중 사상 최고치를 기록했다. 앞선 사례는 경제가 암담해 소비가 침체되는 상황에서 적은 비용으로 유희를 즐기는 방법이 ‘영화 관람’이라는 해석이 꽤 설득력 있는 주장임을 뒷받침한다. 경기 불황기에 저비용으로 심리적 만족감을 높여주는 립스틱이 잘 팔린다는 경제학 용어인 ‘립스틱 효과’가 영화에도 적용되는 걸까. 여름 성수기(6~8월) 중국 박스오피스 최고 실적은 코로나 19가 발생하기 직전인 2019년의 177억 위안(약 3조 2267억 원)이었다. 그러나 올해는 박스오피스 매출이 8월 11일 기준, 이미 160억 위안(약 2조 9120억 원)을 넘어섰다. 업계는 여름 성수기에만 180억 위안(약 3조 2814억 원) 이상의 실적을 기록할 것으로 내다보고 있다. 부동산 개발업체 비구이위안(碧桂園·컨트리가든)발 부동산 시장 위기와 디플레이션(물가 하락)으로 이중고를 겪고 있는 중국도 영화 산업에서 ‘립스틱 효과’를 보고 있는 걸까. 우선 극장에 볼 영화가 많다. 코로나 19 방역 조치가 해제된 올해 상반기에만 총 254편의 영화가 개봉했다. 2022년 동기 대비 83편 증가한 수치다. 그러나 단순히 영화가 많이 개봉했다고 해서 극장에 가는 건 아니다. 올여름 중국 극장가의 흥행 키워드는 ‘입소문’이다. 현재 예매 상위권을 점유하고 있는 영화들은 개봉 후에는 오히려 성적이 주춤하다가 지표가 상승하는 추세를 보였다. 가장 많이 언급되고 있는 ‘사라진 그녀(消失的她)’는 서스펜스 범죄 영화로 사오나오쥐(燒腦劇, 燒腦:골머리를 앓는+劇:연극)로 통한다. 사오나오쥐는 방대하고 전문적인 지식을 축적해야만 줄거리 이해가 가능한 작품을 뜻하는데 1회가 아닌 여러 차례 영화를 보러 간다는 N차 관람을 이끈다는 특징이 있다. 중국 박스오피스 여름 성수기 시즌 흥행작 '사라진 그녀(消失的?)의 공식 포스터 ‘장안삼만리(長安三萬浬)’는 중국적 요소에 탄탄한 스토리, 그리고 괄목할 만큼 성장한 애니메이션의 기술(품질)이 입소문을 탄 사례다. ‘팔각롱중(八角籠中)’은 실화를 기반으로 한 영화로 주인공이 아무도 돌봐주지 않는 가난한 시골 아이들을 데려다 공부와 권투를 가르쳐 챔피언으로 이끄는 내용이다. 혈연관계가 아닌 아이들이 함께 지내며 가족이 되어가는 과정이 또 하나의 관전 포인트인데, 출연 배우의 연기가 몰입을 높인다는 평가가 이어진다. 판타지 3부작 중 1부인 ‘봉신(封神) 제1부’ 등도 만듦새가 뛰어나고 스토리가 탄탄하다는 입소문이 돌며 흥행 가도를 달리고 있다. 중국 애니메이션 '장안삼만리(長安三萬浬)' 공식 스틸컷 영화 팔각롱중(八角籠中) 공식 포스터 중국 관객이 할리우드의 ‘슈퍼히어로’나 액션으로 가득한 ‘블록버스터’ 영화에 기시감을 느끼고 있다는 지표도 포착된다. 2019년 중국 박스오피스의 할리우드 영화 점유율은 43.7%에 달했으나, 올 상반기는 16%로 크게 떨어졌다. 올여름 개봉한 톰 크루즈 주연의 ‘미션 임파서블: 데드 레코닝 파트 원'은 개봉 15일 차에 3억 위안을 돌파했으나, 중국 영화인 ‘사라진 그녀(消失的她)’는 하루 만에 3억 위안을 넘어섰다. 미션 임파서블의 기대 이하 흥행에 7월 20일, 미국의 월스트리트저널은 ‘톰 크루즈조차 중국 영화 팬들이 할리우드 영화를 보도록 유혹할 수 없다’고 보도했다. 2023년 7월 20일, 미국 월스트리트저널에 실린 기사. 미국의 영화 산업 컨설팅 회사인 아티잔 게이트웨이(Artisan Gateway)의 데이터에 따르면 올 상반기 할리우드 영화의 중국 내 총 흥행 수익은 5억 9200만 달러(약 7944억 원)에 그친 것으로 나타났다. 할리우드 영화의 흥행 비중도 2019년 상반기 43.7%에서 올해 상반기 16%로 떨어졌다. 이런 현상을 두고 화샤필름 CEO 푸뤄칭(傅若清)은 “중국영화 주류 관객은 지난 20년간 성장해왔다”며 “중국인에 대한 이야기, 현실, 주변 사물에 대한 공감과 공명에 대한 요구가 더 커졌다”고 말했다. 급속한 경제 성장을 이룬 중국이 국가적 자신감을 되찾게 되면서 외국 문화에 대한 동경이 줄어들었다는 분석이다. 최근 몇 년 사이 중국 산업 전반에 불었던 ‘궈차오(國潮, 애국주의 소비)’ 열풍이 영화에도 일부 적용된 것. 또, 할리우드 영화의 오래된 IP, 뻔한 플롯 등에 더는 큰 매력을 느끼지 못한다는 분석도 이어진다. 2008년 이후 중국의 GDP 성장률은 두 자릿수에서 한 자릿수로 떨어졌지만 2008년부터 2015년까지 중국 영화 박스오피스는 이전 100억 위안 미만에서 2016년 400억 위안 안팎으로 전례 없는 높은 성장을 기록했다. 중국 부동산 개발 업체의 디폴트(채무 불이행) 위기가 금융권으로 확산하면서 ‘중국판 리먼브러더스 사태’가 터질 것이라는 우려가 줄을 잇는 가운데, 중국 영화 산업은 역으로 몸집을 키우게 될까. 올해 중국 박스오피스의 최종 성적표가 기다려진다. 임서영 차이나랩 에디터

-

중국 정부도 인정한 부동산 위기, 얼마나 심각하길래

중국 중앙은행인 인민은행 데이터에 따르면 2분기 말 주택담보대출 잔액이 38조 6000억 위안(7056조 8520억 원)으로 전년 동기 대비 0.7% 포인트 감소했다. 매우 이례적으로 ‘성장에서 감소로’ 돌아선 것이다. 셔터스톡 우리나라 부동산 시장의 수급에 중대한 변화가 생겼다. 7월 24일 중국 공산당 중앙정치국 회의에서 처음으로 이런 내용의 발언이 나왔다. 부동산 시장의 거품 붕괴로 인한 혼란을 중국 정부조차 인정한 것이다. 부동산 시장의 겨울이 매우 길어질 것임을 의미하는 것이기도 하다. 중국의 7월 주택 판매액은 1년 만에 가장 큰 하락폭을 기록했다. 중국 100대 부동산 개발업체의 7월 신규 주택 판매액은 3504억3000만 위안(약 54조5956억원)으로 전년 동기 대비 33.1%, 전월 대비 33.5% 감소했다. 아래에서 제시하는 3가지 지표는 현재의 중국 부동산 시장 불황이 상승 주기에 들어서면 회복될 수 있는, 주기성(週期性)으로 조정될 수 있는 것이 아님을 설명한다. ━ 국유토지 판매 수입 20%↓… 2017년으로 후퇴 중국 재정부 데이터에 따르면 올 상반기 국유 토지 판매(토지양도금) 수입은 1조 8687억 위안(341조 3741억 원)으로 전년 동기 대비 20.9% 감소했다. 이는 2017년 수준이다. 그러나 회계감사 기구인 심계서(審計署)의 ‘2022년도 중앙예산 집행 및 기타 재정수지에 관한 국무원 감사업무 보고’를 보면, 무작위 추출 검사 결과 70개 지역에서 국유자산 ‘자체 매매(自賣自買),’ 허위토지거래 등을 통해 861억 3000만 위안(15조 7342억 원)의 재정수입을 부풀린 것으로 나타났다. 이는 토지양도금 수입이 “전년 대비 20.9% 감소했다”는 공식 데이터도 신뢰할 수 없음을 의미한다. 2022년 전국 부동산 기업의 토지양도금 중 국유 부동산 기업의 비율이 85%(중앙기업과 국유기업이 53%, 지방 도시건설 투자회사가 32%)에 달한다는 점을 고려하면 실제 상황은 더욱 심각할 것이다. ━ 주택담보대출 잔액, 사상 첫 마이너스 성장 중국 중앙은행인 인민은행 데이터에 따르면 2분기 말 주택담보대출 잔액이 38조 6000억 위안(7056조 8520억 원)으로 전년 동기 대비 0.7% 포인트 감소했다. 매우 이례적으로 ‘성장에서 감소로’ 돌아선 것이다. 2012년 이후 2021년까지 주택담보대출 잔액은 모두 두 자릿수 증가율을 보였다. 그러던 것이 2022년 9월 부동산 거품이 꺼지면서 주택담보대출 잔액이 정체되기 시작했다. 2022년 하반기부터 조기 상환 붐이 일면서 “조기 상환을 하려면 줄을 서야 한다”는 말이 SNS 등에서 횡행하기도 했다. 중국 당국의 부동산 경기 부양 조치에 따라 전국 수십 개 도시에서 생애 첫 주택의 담보대출 금리를 지속적으로 인하해 금리가 4% 이하로 떨어지면서 기존 주택 구매자들의 5%대 고금리와 격차가 벌어졌다. 이에 반해 일반 재테크 상품은 금리가 대부분 3.3% 안팎에 불과해 마땅한 투자처가 없는 기존 주택 구매자들의 조기 상환이 급증한 것이다. 월스트리트저널(WSJ)은 “중국 인민의 경제 전망과 미래 소득에 대한 우려, 더 높은 수익을 낼 수 있는 투자 선택의 부재 등이 주택담보대출 조기 상환을 선택하게 했다”고 했다. 이런 요인들이 6대 국유은행의 주택담보대출에 제동을 걸어 2022년 신규 주택담보대출은 연간 신규 대출의 4.66%에 불과했다. 중국 경제관측망이 6대 국유은행의 2022년 연차보고서 통계를 인용한 보도에 따르면 2022년 국유은행인 건설은행, 공상은행, 농업은행, 중국은행, 교통은행, 중국우정저축은행의 신규 주택담보대출액은 각각 930억2600만 위안, 693억600만 위안, 1043억 위안, 902억9500만 위안, 231억3100만 위안, 924억 위안으로 총 4724억5800만 위안이다. 지난 몇 년간 이들 은행의 해당 대출액이 매년 수천억 위안씩 기록한 것과 대조적이다. ━ 부동산 대출잔액 비율 급감 인민은행에 따르면 2023년 2분기 말 부동산 대출 잔액이 53조3700억 위안으로 전년 동기 대비 0.5% 증가했고, 신규 부동산 대출은 1549억 위안으로 같은 기간 각종 대출 증가량의 1%를 차지했다. 부동산 대출 증가율은 2016년 27%를 찍었고 지난해를 제외하고 가장 낮았던 2021년이 7.9%였다. 2012~2021년 동안 매년 신규 부동산대출액은 최소인 2012년 1조3500억 위안, 최대였던 2018년 6조4500억 위안으로 매해 조 단위를 찍었고 각종 대출 증가분 중 최소 17.4%, 최대 44.8%를 차지했다. 이는 그동안 중국 당국이 부동산을 중점적으로 지원했음을 보여준다. 그러나 부동산 버블이 붕괴한 후 2022년 대출은 7213억 위안으로 급감했고, 같은 기간 각종 대출 증가액에서 차지하는 비중도 3.4%로 급감했다. 중국 당국은 다양한 경기부양책을 내놓았지만 2023년 들어서도 부동산 대출 비중은 계속 하락하고 있으며, 신규 부동산 대출은 같은 기간 각종 대출 증가량의 1%까지 줄어들었다. 이렇게 신규 부동산 대출이 급감한 데는 두 가지 이유를 들 수 있다. 주택담보대출 잔액의 마이너스 증가는 주민들이 자발적으로 주택을 구매하지 않아서다. 부동산 개발 대출 잔액 증가율이 낮은 것은 은행이 당국의 정책 압력에 저항하며 대출을 꺼리기 때문이다. 이는 중국 당국이 지난해 11월부터 시행해온 ‘부동산 금융지원 16가지 대책’이 별 효과를 거두지 못했음을 의미한다. 중국 부동산 시장의 거품이 꺼지면서 ‘집을 사서 부자가 된다’는 신화는 옛말이 됐다. 은행은 이제 신용대출을 엄격하게 통제하고 있고, 인민들은 대출을 받아 집을 사지 않으려 한다. 그 결과로 부동산 시장이 위축되고→ 부동산 기업이 수렁에 빠지고→ 지방정부의 토지매각 수입이 급감하는 악순환이 반복되고 있다. 일본의 사례에서 보듯, 이 악순환을 끊는 것은 극히 어렵다. 중국의 부동산 시장이 그 전철을 밟지 않을 수 있을지 관심이지만 현 상황은 회의적이다. 차이나랩 이충형 특임기자(중국학 박사)

-

‘왕의 귀환’ 마윈의 선견지명, 이번에도 통할까?

‘비즈니스의 황제’가 돌아왔다. 알리바바 창업자 마윈(馬雲)이 새로운 미래 먹거리를 찾아 나섰다. 해양산업과 신에너지 융합 발전의 가능성에 투자했다. 중국 당국의 빅테크 규제 이후 자취를 감췄던 마윈의 새로운 행보에 업계의 관심이 집중되고 있다. 알리바바 창업자 마윈(馬雲). 사진 후슈(虎嗅) ━ 1.8미터(1.8 Meters) 마윈이 실질적 주인으로 알려진 회사의 이름이다. 올해 3월 홍콩에 둥지를 튼 ‘1.8미터’는 마윈을 비롯해 알리바바 계열사 출신 걸출한 인사들이 설립에 참여한 것으로 알려졌다. 그리고 지난 7월 20일, 이 회사를 지배주주로 한 ‘1.8미터 해양 테크놀로지(一米八海洋科技 )’라는 회사가 새로 등록됐다. 이 회사의 주요 사업은 해상 풍력발전, 태양광 발전 등 신에너지 연구개발 및 기술 서비스와 해양 공정 장비 제조 및 판매다. 업계는 이를 통해 얼마 전 귀국한 마윈이 새로 선택한 분야가 해양산업과 신에너지일 것이라고 추측하고 있으며, 그 다음 행보에 촉각을 곤두세우는 모습이다. ━ 황금알 품은 ‘해양 경제’ 세계 자연기금이 공동 편찬한〈중국 해양경제 보고서 2022(中國藍色經濟報告2022)〉에 따르면, 2020년 중국의 해양 생산총액은 8조 위안(약 1456조 4800억원)에 달하며, 중국 해양의 총 가치는 54조 위안(약 9831조 2400억원)으로 추산된다. 보고서는 또 “해산물은 세계에서 가장 중요하고 거래량이 가장 많은 식품 중 하나”라고 밝혔다. 마윈이 해양산업에 관심을 보인 것은 이번이 처음은 아니다. 지난 2020년 9월, 마윈은 겅하이무양(耕海牧洋)이라는 회사를 설립했다. 설립 초기, 이 회사는 14억 위안(약 2548억 2800만원)을 투자해 현대화 스마트 어업 프로젝트에 돌입했으며, 오는 11월 산업단지 조업을 개시할 것으로 관측된다. 일찍이 마윈은 일본의 관련 대학을 방문해 양식업 기술의 활용법을 배웠고, 은퇴 후에는 네덜란드, 일본, 태국 등 여러 국가의 농업연구기관을 찾아 농어업 기술 현황을 돌아본 것으로 알려졌다. ━ 저탄소 정책에 탄력받는 ‘해상 발전’ 푸젠(福建)성 핑탄(平潭)에 설치된 해상풍력발전기. 사진 후슈(虎嗅) 업계에서는 마윈이 픽한 신산업 가운데 특히 해상 발전에 큰 관심을 보이고 있다. 최근 설립된 ‘1.8미터 해양 테크놀로지’의 주요 사업이 바로 해상 풍력⋅태양광 발전을 필두로 한 신에너지 분야다. 중국 매체 후슈(虎嗅)는 업계 관계자의 말을 인용해, “해상 풍력발전과 해양산업의 융합발전이 각광받기 시작한 데다, 마윈까지 이 분야에 발을 들이면서, 향후 업계 내 각축전이 벌어질 것”이라고 보도했다. 최근 중국 당국이 해상 발전과 탄소 저감에 관한 정책을 잇달아 발표한 점에도 주목할 필요가 있다. 특히 에너지 소비 총량과 에너지 소비 강도를 동시에 제어하는 ‘이중통제(雙控)’ 정책은 보다 정밀한 관리를 필요로 한다. 기업의 경우, 이전에는 에너지 소모량만 지키면 됐으나, 이제는 친환경 발전인지 화력 발전인지 여부에 따라 계산이 달라지는 등 요구 조건이 더욱 까다로워졌기 때문이다. 이러한 흐름은 신에너지 업계가 균형 있게 발전할 수 있는 계기가 될 것으로 관측된다. 기존에는 ‘농업+태양광 발전’ 모델을 중심으로 풍력발전 및 태양광 발전 자원이 풍부한 서북 지역에 해당 산업이 집중됐었다. 동부 지역에서는 특고압 송전망을 통해 서부의 친환경 전력을 끌어다 써야 했다. 그러나 이중통제 정책 도입 후에는 동부 지역에서도 신에너지 해상 산업 벨트(新能源海上產業帶)를 통해 서부 지역 의존도를 낮출 수 있게 된다. ‘농업+태양광 발전’ 모델을 ‘수산물 양식+해상 풍력⋅태양광 발전’ 방식으로 전환한 셈이다. 한 작업자가 태양광 설비가 설치된 양식장에서 대하를 수확 중이다. 사진 후슈(虎嗅) 중국 국가에너지국 통계에 따르면, 2023년 6월 말 기준 중국 풍력발전 누적 설비 용량은 3억 8900만 킬로와트로, 동기 대비 13.7% 증가했다. 이 가운데 육상 발전이 3억 5800만 킬로와트로 대부분을 차지하며, 시작이 늦은 해상 발전은 3146만 킬로와트에 그쳤다. 그만큼 해상 발전의 미래 잠재력이 크다는 의미이기도 하다. 마윈은 이번에도 성장 잠재력에 투자했다. 그는 중국 전자상거래의 포문을 열고, 신유통(新零售) 바람을 일으키는 등 시종일관 업계의 트렌드를 선도했던 인물이다. 그동안 쌓인 알리바바의 기술력과 데이터, 경험치도 간과할 수 없다. 돌아온 마윈의 행보와 새로 설립된 1.8미터를 주목해야 하는 이유다. 홍성현 차이나랩 객원기자

-

‘중약 커피’가 뭔데? 中 MZ세대 홀렸다

사진 소후 ‘건강 관리’가 중국 MZ세대 소비 트렌드로 떠올랐다. 몇 년 전 큰 인기를 끈 ‘중약 밀크티(中藥奶茶·중국에서 사용하는 한약재를 넣은 밀크티)’에 이어 ‘중약 커피’가 등장했다. 최근 몇 년간 동인당(同仁堂), 화북제약(華北製葯), 동한춘당(童涵春堂) 등 중국 유수의 제약회사에서는 제비집, 흑구기자, 도교(桃膠·복사나무의 진) 등 보양식 재료를 넣은 밀크티를 선보였고 큰 사랑을 받았다. 커피 업계에서도 이런 건강 음료 마케팅을 벤치마킹하기 시작한 것이다. 청두(成都), 하얼빈(哈爾濱), 상하이(上海), 광저우(廣州) 등지에서 ‘중약 커피’ 유행이 번지고 있으며 많은 현지 중의학관이 커피 브랜드와 제휴를 맺고 있다. 홍경천 라테, 구기자 라테부터 개여주 아메리카노, 금은화 콜드 브루 등 다양한 메뉴가 눈길을 사로잡는다. 이들 카페의 인테리어 스타일은 중약방(中葯鋪)을 그대로 재현한 경우가 많다. 최근에는 진맥 후 체질에 맞는 음료를 고를 수 있는 카페가 생겨나기도 했다. ━ 자라 젤리 커피, 처방전 붙인 커피… 이색 중약 커피 쏟아진다 ‘영락당커피’의 시그니처 메뉴 구이링가오 라테. 소후 지난 7월, 광둥(廣東)성 선전(深圳)에 문을 연 '중약방' 콘셉트의 카페 ‘영락당커피(永樂堂咖啡)’. 외관은 전혀 카페 같지 않다. 입구에 작은 간판이 달려있을 뿐이다. 카페 내부에는 약재 목록이 가득 걸려 있고 약재가 가득한 바의 한편에는 커피 머신이 놓여 있다. 구이링가오(龜苓膏· 본래는 자라가 들어간 약을 뜻하지만, 최근에는 중국 전통 약재를 넣어 만든 젤리를 칭한다)가 든 라테와 개여주 아메리카노가 이 집의 대표 메뉴다. 카페를 방문한 한 고객은 “평소에 커피 마시는 걸 좋아해서 과일 커피부터 티가 들어간 커피까지 안 먹어본 게 없는데 중약 커피는 처음”이라며 “구이링가오는 전형적인 광둥 음식인데 커피와의 조합이 의외로 나쁘지 않아서 놀랐다“라고 평했다. 장쑤(江囌)의 유명 중의학관 바이리탕(百黎堂)은 고대 처방을 커피에 적용한 건강 음료 브랜드 ‘카이러거팡즈(開了個方子)’를 선보였다. ‘카이러거팡즈’는 음료 컵에 “내복 커피, 1회 1잔, 하루 한 번 복용, 필요시 중복 복용 가능” 따위의 처방 문구를 붙여준다. 주요 메뉴는 나한과 아메리카노, 구기자 라테, 진피 라테 등이며 가격은 약 25위안(약 4535원) 선이다. 중국의 프랜차이즈 커피 브랜드가 재스민, 피스타치오, 복숭아 등 비교적 대중적인 식재료를 넣은 커피 메뉴를 선보이는 동안 중국 도시 소재의 카페는 차별화를 위해 중약재를 넣은 ‘중국식 커피’를 선보였다. 차별화 전략은 성공적이었다. 새로울 뿐만 아니라 건강까지 챙길 수 있는 음료로 젊은 세대의 눈길을 끌었다. 최근에는 난닝(南寧)·후이저우(惠州)·포산(佛山)·충칭(重慶) 등에도 비슷한 중약 카페가 생겨나고 있다. ━ ‘중약+음료’ 인기… 언제까지 계속될까 사진 신커두 사실 중약재와 음료의 조합은 결코 새로운 것이 아니다. 2021년경부터 중국 현지에서는 중약 밀크티가 큰 인기를 끌었다. 이때 동인당, 화북제약, 동한춘당, 장중경대약방(張仲景大葯房) 등 현지의 유명 제약회사들이 음료 사업에 뛰어들었다. 일부 도시에서는 현지 약국이 중국 전통 의학 콘셉트의 밀크티 가게를 열었다. 중의학관과 약국 등 내부에 아는 사람만 아는 음료 맛집이 숨겨져 있는 경우도 있다. 그러나 중약 밀크티의 인기는 금방 사그라졌다. 지난해만 해도 소셜 미디어 플랫폼에 단골로 등장하던 중약 밀크티는 이제 찾아보기 어렵다. 중약 커피의 유행은 중약 밀크티의 행보를 따라갈 위험이 많다. ‘내용물보다 형식’에 치중하는 순간 롱런이 힘들어진다. 올해 ‘중약방 카페’ 유행이 본격적으로 시작되기 전부터 일부 커피 브랜드가 관련 사업 확장을 시도한 예에서도 알 수 있다. 즈마건강 매장. 사진 36kr 동인당에서 선보인 커피 브랜드 ‘즈마건강(知嘛健康)’. 허브를 사용한 커피를 주력 제품으로 선보이고 있다. 10여 개의 매장을 냈지만, 평판이 양극화됐다. 소셜네트워크서비스에는 “설명하기 힘든 맛”, “이런 자체 IP가 들어간 커피는 유행만 아니었어도 잘 안 마실 것” 등 혹평을 쏟아내는 이용자도 있었다. 시중에 나와 있는 중약 커피는 비교적 대중적인 중약재인 진피, 대추, 구기자 등을 배합한 경우가 많다. 그러나 중약재의 맛이 너무 두드러지면 대부분의 소비자가 거부감을 느낀다. 청두의 한 카페에서 근무 중인 한 바리스타는 신커두(鋅刻度)와의 인터뷰에서 "중약 커피를 맛보러 오는 젊은 세대는 대부분 보양 목적보다는 호기심 때문”이라고 밝혔다. 팡융(方勇) 우한시 한양병원 중의학재활과 주임은 지무신문(極目新聞)과의 인터뷰에서 “(이런 조합은) 대부분 젊은이의 입맛에 맞춘 마케팅 방식”이라며 “중의학 관점에서 보면 약재는 원래 사람에 따라 다르게 사용되며 밀크티, 커피는 필연적으로 당분을 과다 섭취하게 해서 사실상 보양에는 큰 의미가 없다”라고 지적했다. ━ MZ세대 겨냥 건강관리 사업, 계속 돈 벌 수 있을까 중국에서 젊은 세대가 건강 차를 마시는 것은 하나의 트렌드로 자리 잡고 있다. 중국 CCTV에서 발표한 ‘중국의 아름다운 생활 대조사(中國美好生活大調查)’ 보고서에 따르면 18~35세 청년층은 2023년 지출을 늘리고 싶은 분야로 관광(32.77%), 컴퓨터·휴대전화 등 디지털 기기(31.67%) 및 건강관리(31.04%)를 꼽았다. 신화망(新華網)이 발표한 'Z세대 영양 소비 동향 보고서(z世代營養消費趨勢報告)'는 건강관리 소비의 83.7%가 18~35세의 젊은 소비자라는 놀라운 결과를 밝혔다. 젊은 세대가 중국 건강 소비의 주역이 되고 있다는 것이다. 음료뿐만 아니라 젊은 세대를 겨냥한 건강 관리 시장 자체가 무한한 발전 공간을 자랑한다. 그러나 전문적인 영양 지식과 끈기가 부족하여 빠르게 시작하고 그만두는 경향을 보인다. 해당 조사에서 Z세대의 절반 이상이 건강한 식단과 생활방식을 며칠 만에 포기했다고 답했고, 62.44%는 건강 제품을 구매한 후 낭비할 가능성이 있다고 답했다. 중약 밀크티, 중약 커피 등 다수의 보양식 음료 브랜드는 ‘개방형 가맹’을 통해 이윤을 확대하려는 시도를 많이 하고 있다. 그러나 Z세대의 특유의 ‘반짝인기’에 기대기만 하면 오래 유지되기 어려운 현실이다. 중약 커피가 유행을 넘어 스테디셀러가 되기 위해서는 많은 연구가 필요해 보인다. 박고운 차이나랩 에디터

-

‘9년 연속 중국 남성복 시장 1위’ 하이란즈자(HLA)

9년 연속 중국 남성복 시장 점유율 1위를 달리고 있다. 중국 전역 5000곳 이상의 오프라인 매장과 4000만 명 이상의 온라인 회원을 보유하고 있다. 중국 남성들의 옷장으로 통하는 ‘하이란즈자(海瀾之家·HLA)’의 이야기다. 하이란즈자 브랜드 홍보 대사 장송문(張頌文). 사진 HLA 공식 홈페이지 하이란즈자는 2002년 시작된 중국의 남성의류 브랜드다. 온·오프라인에서 티셔츠, 와이셔츠, 재킷, 바지, 벨트 등을 판매한다. 방적 공장에서 일하던 저우젠핑(周建平)이 2002년 초 일본을 방문해 현지 의류 브랜드의 풍부한 상품군, 저렴한 가격, 발 빠른 유통 방식 등에 영감을 받아 만들었다. ━ 최고의 가성비 뒷받침하는 공급망, 디지털 파워 하이란즈자를 논할 때 빼놓을 수 없는 것이 바로 ‘가성비’다. 하이란즈자의 옷은 가성비가 좋기로 정평이 나 있다. 제몐신문(界面新聞)에 따르면, 통상 의류 브랜드의 소매가격은 원가의 5~10배, 많게는 10배도 훌쩍 넘는 데 하이란즈자의 소매가격은 원가의 3배 정도에 불과하다. 이것이 가능한 배경에는 견고한 공급망과 거대한 유통망이 있다. 하이란즈자는 공급망 상류에 있는 제조공장과 긴밀하게 협력하며 의류 생산에 관한 것을 전부 다 아웃소싱한다. 대신에 브랜드 이미지 관리, 공급망 강화, 디지털화 및 스마트화에 총력을 기울인다. 유통 과정을 들여다보면 이런 식이다. 하이란즈자는 옷을 직접 만들지 않고, 엄선한 공장과 공급업체로부터 납품받는다. 이때 대부분의 의류는 ‘반품 가능 조건’으로 거래되는데, 해당 제품이 하이란즈자 매장에서 2년 이상 판매되지 않으면 다시 공장과 공급업체로 반품되는 것이다. 이로써 하이란즈자는 의류 브랜드에 치명적인 판매 부진과 재고 부담 위험을 줄일 수 있게 됐다. 사진 HLA 공식 홈페이지 그렇다고 무책임하게 뒤에서 관망하지는 않는다. 하이란즈자는 내부 전산 시스템을 구축해 전국 5000여개 매장의 판매실적을 수집하고, 이를 매일 정시에 공급업체에 전송한다. 정보를 전달받은 공급업체는 직접 제품의 흥행 여부를 파악하고, 적시에 생산 및 납품 계획을 조정한다. 한편, 납품받은 옷들은 본사 물류단지에 일괄 입고된 후, 전국에 있는 매장으로 선별 배송된다. 하이란즈자는 쇼핑거리, 백화점 등 각 상권의 위치와 유동인구 특성을 분석해 상품 배치를 차별화한다. 각 상품에는 전산칩을 내장하며 판매 데이터 집계에 활용한다. ━ 전국 매장 5942개, 가맹점도 직영점처럼 관리 사진 HLA 공식 홈페이지 하이란즈자의 점포 운영 방식은 세 가지다. 직영점, 가맹점, 공동 운영점(백화점·쇼핑몰 내 매장). 지난해 말 기준, 전국 5942개 매장 중 직영점은 1054개, 나머지는 가맹점과 공동 운영점으로 알려졌다. 하이란즈자는 가맹점을 직영점처럼 운영하기로 유명하다. 모든 매장에 대해 통일적이고 표준화된 관리를 하는 것이다. 하이란즈자는 가맹점의 상품 진열, 인력 채용 및 교육, 운영 관리 등을 모두 책임진다. 이를 통해 가맹점주의 부담은 줄이고, 브랜드의 이미지는 강화한다. ━ 매출 3조원 돌파…여성복, 아동복, 생활용품도 노린다 중국 남성복 업계 최강자로 입지를 굳힌 하이란즈자는 여성복, 아동복 등으로도 영역을 확장 중이다. 특히 창업자 저우젠핑의 아들 저우리첸(周立宸)이 경영권을 잡은 뒤엔 그 속도가 더 빨라지고 있다. 중국 명문 칭화(清華)대를 졸업한 저우리첸은 2017년 하이란그룹 총재로 취임한 후 젊은 층을 타깃한 젠더리스 브랜드 HLA jeans(黑鯨), 여성 비즈니스 캐주얼 브랜드 OVV, 생활용품 브랜드 Heilan Home (海瀾優選)을 잇따라 출시했다. 젊은 층을 타깃한 젠더리스 브랜드 HLA jeans(黑鯨). 사진 HLA 공식 홈페이지 여성 비즈니스 캐주얼 브랜드 OVV. 사진 HLA 공식 홈페이지 2022년 말 기준, 하이란그룹의 주요 브랜드는 7개로 늘어났으며, 이들의 오프라인 매장 수를 모두 더하면 8219개에 달한다. 매출 성과도 눈부시다. 2022년 하이란즈자는 185억 6200만 위안(약 3조 4053억원) 영업이익과 21억 5500만 위안(약 3953억원)의 순이익을 달성했다. 호조세는 올해에도 이어져 2023년 1분기 영업이익은 56억 8200만 위안(약 1조 424억원)으로 전년 동기 대비 9.02%, 순이익은 8억 300만 위안(약 1473억원)으로 전년 동기 대비 11.07% 증가했다. ‘중국 남성의 옷장’에서 ‘국민 기업’으로 거듭나겠다는 하이란즈자. 하이란즈자의 포부가 이뤄질지 귀추가 주목된다. 권가영 차이나랩 에디터

-

“할인쿠폰 만족 못 해” 中 배달업계 ‘요리사 선택’, ‘메타버스 주문’ 뜬다

사진 셔터스톡 집에서 스마트폰 하나로 모든 음식을 다 시킬 수 있는 요즘. 프랜차이즈 음식점은 물론 유명 맛집과 오랜 점포까지 배달에 가세하며 바야흐로 ‘배달음식 춘추전국시대’가 열렸다. 치열한 경쟁 속 음식점들은 주문을 한 건이라도 더 받기 위해 ‘할인 쿠폰’과 ‘덤’ 공세를 펼치고 있다. 그러나 이런 것들은 너무 일상화된 나머지 더는 고객에게 감동을 주지 못하고 있다. 점주가 쓴 주문 감사 쪽지 역시 받자마자 쓰레기통으로 직행하는 신세가 된 지 오래다. 설상가상 치솟은 배달비와 엔데믹 전환으로 배달 앱을 이탈하는 고객이 늘고 있는 상황. 업계에서는 고객에게 감동을 줄 새로운 무언가가 필요하다는 목소리가 나온다. 옆 나라 중국에서는 새로운 무언가로 ‘요리사 선택(自選廚師)’서비스가 뜨고 있다. ‘요리사 선택’은 고객이 자신이 주문한 음식을 요리해 줄 요리사를 직접 고르는 서비스다. 중국 매체 테크싱추(Tech星球)에 따르면, 중국의 ‘배달의 민족’과 ‘요기요’로 통하는 ‘메이퇀(美團)’과 ‘어러머(餓了麼)’에 입점한 식당 상당수가 해당 서비스를 제공하고 있는 것으로 나타났다. ━ “제 마라샹궈는 왕 셰프가 볶아주세요!” 고객이 자신이 주문한 음식을 요리해 줄 요리사를 직접 고르는 ‘요리사 선택(自選廚師)’ 서비스. 사진 훙싱신원 방법은 이렇다. 메이퇀 앱에서 마라샹궈(麻辣香鍋)를 주문한다고 했을 때, 각종 야채와 고기를 담고 맵기를 선택한 후에 마라샹궈를 볶아줄 요리사를 선택하면 된다. ‘요리사 선택’은 통상 주문 화면 말미에 등장하는데 그곳에는 해당 식당에 소속된 요리사들의 프로필이 나열돼 있다. 프로필에는 요리사별 경력 및 특기사항과 소개 글이 적혀 있으며, 고객은 이를 보고 판단해 원하는 요리사를 고르면 된다. “오직 당신을 위해서 최고의 한 그릇을 만듭니다”, “장인의 손맛을 이어받아 정성껏 요리하겠습니다”, “세 살 때부터 요리를 배웠습니다”, “삶을 위해 사랑하는 기타를 내려놓고 국자를 집어 들었습니다”……. 이렇듯 소개 글에선 실력과 사연을 앞세워 고객의 지명을 받으려는 요리사들의 노력을 엿볼 수 있다. 고객과 음식점 관리자의 반응은 긍정적이다. 쓰촨성 청두(成都)의 한 식당 지배인은 중국 매체 훙싱신원(紅星新聞)과의 인터뷰에서 ‘요리사 선택’ 서비스를 시행한 후 판매량과 인기가 높아졌다고 밝혔다. 이와 함께 식당에 대한 고객의 호감도와 신뢰도도 상승했다고 덧붙였다. 그는 “예전엔 우리 식당이 밀키트를 쓰진 않는지, 홀 운영을 하지 않아 위생이 엉망이진 않은지 걱정하는 사람들이 많았는데, ‘요리사 선택’ 서비스를 통해 그런 의심들을 불식하고 우리 식당이 요리에 자신 있고 믿을만한 곳이라는 인상을 줄 수 있게 됐다”고 말했다. 또한 “소속 요리사들에게 개별적으로 소비자의 피드백을 전달해 그들의 실력 향상에도 도움이 되었다”고 전했다. ━ KFC, 메타버스에서 주문하면 집까지 배달해준다 ?KFC와 슈퍼 QQ 쇼(超級QQ秀)가 손잡고 선보인 ‘메타버스 주문 배달’. 사진 活動聚 ‘요리사 선택’ 서비스 외에도 소비자를 잡기 위한 다양한 시도들이 이어지고 있다. 대표적인 것이 ‘메타버스 주문 배달’ 서비스다. 패스트푸드 강자 KFC는 중국에서 슈퍼 QQ 쇼(超級QQ秀)와 손잡고 ‘메타버스 주문 배달’ 서비스를 선보였다. 슈퍼 QQ 쇼는 텐센트(Tencent·騰訊)의 메시징 앱 QQ가 선보인 메타버스 SNS로, 사용자가 나만의 캐릭터와 방을 꾸미고 가상 세계에서 다양한 활동을 하는 것이 가능하다. 중국 매체 테크싱추에 따르면, 슈퍼 QQ 쇼 사용자는 KFC의 메타버스 매장에서 음식을 주문할 수 있다. 몰입형 쇼핑 경험이 음식배달 시장으로까지 확대된 것이다. 테크싱추는 “슈퍼 QQ 쇼 내 KFC 매장에는 음식을 주문하려고 기다리는 사용자들이 많이 있었다”고 전했다. 이들은 메타버스 공간에서 음식을 주문하고 배달받는 경험에 신선함과 재미를 느꼈다. 실제로 슈퍼 QQ 쇼에 KFC 매장이 들어선 후, 5주 동안 무려 1900만 명의 사용자가 해당 매장을 방문한 것으로 알려졌다. 할인 쿠폰 이상의 이색 경험과 서비스가 중시되는 상황에서, 배달음식점의 홍보와 마케팅을 대행해주는 업체들도 생겨나고 있다. 핀둬둬(拼多多), 타오바오(淘寶) 같은 커머스 플랫폼에는 배달음식점의 온라인 매장 운영과 홍보·마케팅을 대신해주겠다는 게시글이 많이 올라와 있다. 이들은 배달 앱 메뉴 사진 촬영, 음식 소개 글 작성, 맞춤형 마케팅 진행 등을 담당하며 적게는 몇만 원부터 많게는 수백만 원까지 버는 것으로 나타났다. 권가영 차이나랩 에디터

-

알리바바 냄새 난다…10년 내다보는 마윈이 찍은 스타트업 어디

지난 7월 20일 중국 기업 정보 플랫폼 톈옌차(天眼查)에 회사 한 곳이 등록됐다. 저장성 항저우에 설립된 이 회사의 사명은 1.8미터해양기술(一米八海洋科技, 중국명: 이미바하이양커지), 등록 자본금은 1억 1000만 위안(약 200억 원)이다. 평범한 해양 관련 회사처럼 보이는 이 신생 기업의 주주 이력을 들여다보면 중국 최대 전자상거래 기업 알리바바의 냄새가 짙게 난다. 특히 2대 주주(지분 10%)로 등록된 항저우 다징터우 212 문화 예술 주식회사의 경우 마윈이 지분 99.9%를 소유한 회사다. 기타 주주 및 경영진도 알리바바 출신으로 구성돼 있다. 알리바바 창업자 마윈. 사진은 2016년 홍콩에서 열린 핀테크 컨퍼런스에 참석한 마윈의 모습. 블룸버그 이 회사는 사명에서 정체성을 알 수 있듯 해양·어업과 관련이 깊다. 양식업, 식품 판매, 수산물 냉동 가공 및 연안 풍력 발전 시스템 연구 개발을 다룬다. 관련 업계는 이미바하이양커지가 스마트 농업, 스마트 어업 등을 지향하는 알리 산하의 새로운 사업 부문이 될 것이라 추측하고 있다. 마윈은 은퇴 후 농업에 큰 관심을 보여왔다. 2020년 10월 중국 당국의 핀테크 규제를 비판하고 약 2여년간 행적을 감췄던 마윈의 소식이 가장 먼저 들려왔던 곳도 ‘농업’ 현장에서였다. 블룸버그 통신에 따르면 마윈은 올해 5월 일본 도쿄대의 도쿄 칼리지에 객원교수로 초빙됐다. 신문은 “마윈이 지속 가능한 농업과 식량 생산을 중심으로 연구에 조언하고 참여할 예정”이라고 보도했다. 마윈은 앞서 7월 홍콩대 경영대학의 명예교수로 임명됐다. 그는 홍콩대에서 금융, 농업, 기업 혁신 분야에서 연구를 수행할 것이라고 알려졌다. 전자상거래로 중국을 제패한 마윈이 찜한 다음 먹거리는 ‘농업’이라는 시그널이 다양하게 포착된 가운데, 마윈은 농업의 가능성을 어떻게 점치고 있을까. ━ 공백기에도 쉬지 않고 세계 농업 현장 시찰한 마윈 2021년 10월, 마윈은 네덜란드에서 농업 관련 회사들을 시찰했다. 알루미늄 압출 및 온실 지붕 전문업체인 BOAL그룹을 포함해 대부분 농업 및 현대 온실 기술과 관련된 회사였다. 당시 마윈은 네덜란드에서 농업이 젊은 인재를 끌어들이는 방법과 지속 가능한 식량 생산 방법을 주제로 한 토론에도 참여했다. 네덜란드 바헤닝언 대학교(Wageningen University) 홈페이지에 실린 마윈의 모습. 홈페이지 캡처 2022년에는 일본 와카야마현 긴키대학교 양식연구소 오시마 스테이션에서 그의 행보가 포착됐다. 그는 이곳에 머무르며 일본 양어 기술 조사 및 연구에 집중한 것으로 알려졌다. 올해 초에는 태국 재계 1위 기업인 짜른포카판그룹(CP그룹)이 소유한 홍콩의 치아타이 그룹 일가와 두 차례 접촉한 것으로 알려졌다. 마윈 접촉설이 돌 무렵 치아타이 주가가 800% 가까이 급등하기도 했다. 치아타이는 ‘세계의 부엌’을 만들었다고 평가받는 세계 최대 종합농업기업이다. 종자, 비료, 농업 장비 등을 공급하며 최근에는 농산물 배송까지 사업 영역을 확대했다. 중국 체류 중 보여준 행보 역시 농업을 향해 있었다. 그는 저장성 핑후(平湖), 자싱(嘉興)에 위치한 알리바바의 디지털 농업 기지를 방문하거나 더저우, 지난, 산둥에 있는 스마트 농업 프로젝트 현장을 시찰하며 농업에 대한 강한 관심을 여러 차례 입증했다. 올해 2월 알리바바는 중국의 분자육종*을 연구하는 보루이디바이오테크놀로지(博瑞迪生物技術有限公司, MolBreeding Biotech)에 대한 투자를 주도했다. 공개된 정보에 따르면 보루이디는 중국 내 분자육종 분야의 스타 기업이다. 중국 최초로 농업용 액상 포획 염기서열 분석 능력을 갖추고 있는 것으로 알려졌다. *분자마커를 통해 각 개체의 유전적 특성을 확인하여, 효율적으로 우수한 개체를 판별하는 육종 기술 ━ 빅 테크 기업들도 ‘대세’ 농업에 합류 중국정보통신기술학회(CICT)가 발표한 '2021년 중국 디지털 경제 발전 백서'에 따르면 2020년 중국 디지털 경제 규모는 39조 2000억 위안(약 7137조 원)으로 GDP의 38.6%를 차지했지만, 농업 분야의 디지털 경제 보급률은 8.9%에 불과해 높지 않은 것으로 분석됐다. 이 데이터에 따르면 농업 경제의 디지털화는 성장 여력이 크다. 빅테크 기업 가운데 마윈과 알리바바만 농업에서 가능성을 읽은 것은 아니다. ‘넷이즈 돼지농장’은 출범 당시 업계에서 센세이션을 불러일으켰다. 2009년 넷이즈(網易)의 설립자 딩레이(丁磊)가 직접 팀을 이끌어 돼지 양육부터 판매까지의 전과정을 고급화했던 프로젝트다. 2011년 3월 저장성 안지에 넷이즈 최초의 돼지 사육 농장이 문을 열었고 넷이즈표 흑돼지 브랜드인 '왕이웨이양(網易味央)'는 프리미엄 흑돼지 브랜드로 자리 잡았다. 넷이즈(網易)의 설립자 딩레이(丁磊)의 양돈 사업. 공식 홈페이지 몇 년 사이 다른 빅테크 기업도 자체 농업 개발 계획을 전면적으로 공개했다. 핀둬둬의 설립자인 황정은 내부 연설에서 향후 핀둬둬가 농업 분야에 많은 투자와 심층적인 혁신을 계속해나갈 것이라고 언급했다. 텐센트 또한 농업 빅데이터 분석 서비스 업체인 아이커눙(愛科農)과 펑장스마트농업과학기술(豐疆智能科技)과 같은 농업 과학 기술 회사에 잇달아 투자했으며, 더 많은 틈새 분야를 개척하고 농업 현대화 발전을 촉진할 것이라고 공표했다. 변혁 단계에 있는 많은 기업에 농업은 매우 매력적인 큰 시장이기도 하다. 2021년 신둥팡 창업자인 유민훙은 라이브 방송을 통해 "향후 신둥팡은 대규모 농업 플랫폼을 구축할 계획"이라고 밝힌 바 있다. 중국 부동산 개발업체 완커(萬科)와 비구이위안(碧桂園) 등 부동산 기업도 농업으로의 전환을 시도해왔다. 빅테크 기업을 비롯한 대기업이 농업 분야에 진출하려는 이유는 뭘까? 우선 시장의 성장 공간이 아직 충분하다는 판단과 함께 대세의 흐름에 따르는 측면도 없지 않다. 몇 년 사이 규제 및 환경의 변화로 객관적으로 예측할 수 없는 위험도 증가하는 데다, 언제든지 사업체가 붕괴할 수 있다는 것을 목도한 기업들이 안정성, 특수성을 지닌 농업 분야로 몰리고 있다는 분석이다. 이런 이유로 대기업에 농업 분야는 장기적으로 투자할 가치가 있는 분야가 됐다. ━ ‘전자상거래의 제왕’ 마윈, 농업에서도 1등 될까? 알리바바는 2019년에 디지털 농업 부서를 설립했다. 농업과 유관한 전자상거래 플랫폼에도 투자를 이어왔고 농산물 유통에도 깊이 관여했다. 알리바바의 소매 브랜드인 허마셴셩(盒馬鮮生)도 농업과 맞닿아 있는 사업이다. 올해 5월 기준 중국에는 185개의 허마촌(盒馬村)이 있으며 이 허마촌은 300여 개의 허마셴셩의 중요한 공급원이다. 장융(張勇)이 이끄는 알리바바 클라우드도 2018년 농업 디지털 솔루션인 알리클라우드 ET 농업대뇌(農業大腦)를 출시한 바 있다. 암퇘지의 임신 여부, 새끼 돼지 관리 등에 알고리즘, 영상 분석 기술을 도입해 생산량을 늘리는 시스템이다. 마윈을 비롯한 빅테크 기업들이 농업 분야에서 미래를 보고 역량을 모으고 있으나 우려 섞인 시선도 존재한다. 농업 분야는 타 분야와 달리 국가 경제, 민생과 관련돼 이 분야에서 신뢰를 잃으면 기업 전체의 존망이 흔들릴 수도 있다. 10년 사이 공유 자전거, 커뮤니티 공동구매 등 트렌드에 맞춰 우후죽순 생겨났다 사라진 기업의 전례만 봐도 그렇다. 대세라는 바람을 잘 타면 좋지만, 이 바람이 역풍으로 작용해 본체를 위협하게 될 수도 있기 때문이다. 일각에서는 마윈의 등장이 중국 경제 전반에 새로운 바람을 불어줄 것이라는 기대도 존재한다. 마윈이 이번 농업 분야 사업을 계기로 다시 경영 일선으로 복귀할지 여부도 관전 포인트다. 마윈의 복귀는 민영 경제의 발전을 적극적으로 장려하는 환경에서 매우 효과적인 자극제가 될 것이라는 전망이다. 임서영 차이나랩 에디터

-

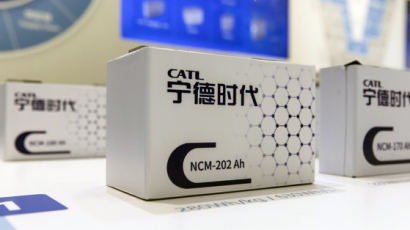

K-배터리 주춤하는 사이… C-배터리, 해외로 뛰어나간다

올 상반기 한국 배터리 성장세가 중국에 밀려 부진한 성적표를 보였다. 중국 정보기술(IT) 매체 CNMO에 따르면 2023년 상반기 한국 파워 배터리 시장 점유율은 23.9%로, 성장세를 지속하고 있지만 시장 점유율이 하락했다. 시장조사기관 SNE리서치가 발표한 자료에 따르면 올 상반기 전 세계 80개국에 등록된 전기차 배터리 총 용량은 304.3기가와트시(GWh)로 전년 대비 50.1% 증가했다. HEV(하이브리드), PHEV(플러그인 하이브리드), BEV(배터리 전기차)를 모두 포함한 결과다. K-배터리 3사 SK온과 삼성SDI, LG에너지솔루션의 점유율은 23.9%로 전년 동기 대비 2.2%p 하락했지만, 배터리 사용량은 3사 모두 성장세를 나타냈다. LG에너지솔루션은 전년 동기 대비 50.3%(44.1GWh) 성장하며 3위를 기록했고, SK온은 16.1%(15.9GWh), 삼성SDI는 28.2%(12.6GWh) 성장률과 함께 각각 5위와 7위를 기록했다. K-배터리 3사의 성장세는 각사의 배터리를 탑재한 모델들의 판매 호조가 주요인으로 작용했다. 그러나 K-배터리 3사의 합산 점유율은 2022년 상반기 26.1%에서 23.9%로 소폭 하락하며 점차 중국 경쟁사에 뒤처지는 실정이다. 배터리 3사 CI. 각사 제공 전기차에 가장 많이 탑재된 배터리는 중국의 1위 배터리 제조업체 닝더스다이(寧德時代·CATL)다. 올해 상반기 CATL의 배터리 생산능력은 전년 동기 대비 56.2% 증가한 112GWh, 시장점유율은 36.8%에 달했다. 전 세계 배터리 공급사 중 유일하게 30.0% 이상의 시장점유율을 차지한 곳이 CATL이다. 2위도 중국의 BYD가 차지했다. BYD의 상반기 배터리 사용량은 47.7GWh로 전년 동기 대비 102.4% 증가했다. 시장 점유율은 전년 동기 대비 4.1%p 오른 15.7%로 LG에너지솔루션을 따라잡았다. BYD는 배터리 자체 공급 및 차량 제조 등 수직 통합적 SCM 구축을 통한 가격 경쟁력 우위로 중국 내수시장에서 높은 인기를 통해 전년 동기 대비 약 두 배 가까운 성장을 보였다. 또 중국 외 아시아 및 유럽 지역에 주력 모델인 아토3(Yuan plus)를 중심으로 점유율을 확대해 나가고 있다. 3위는 LG에너지솔루션이 차지했으며, 배터리 생산능력은 전년 동기 대비 11.1GWh가 늘어난 44.1GWh를 기록했다. 성장률은 50.3%, 시장점유율은 14.5%로 끌어올렸다. SK온의 배터리 사용량은 2022년 상반기 대비 16.1% 증가한 15.9GWh(점유율 5.2%)로 5위, 삼성SDI는 28.2% 증가한 12.6GWh로 7위(점유율 4.1%)를 기록했다. 사진 블룸버그 4위를 기록한 곳은 파나소닉(Panasonic)으로, 일본 업체 중 유일하게 톱10에 이름을 올렸다. 올해 1~6월 배터리 사용량에서 22.8GWh를 기록하며 전년 동기 대비 39.2% 성장했다. 다만 시장점유율은 4월부터 6월까지 지속적인 하락세를 보인다. 파나소닉은 테슬라의 주 배터리 공급사 중 하나로, 북미 시장의 테슬라에 탑재된 배터리 사용량이 대부분을 차지했다. 특히 전년 동기 대비 급격한 판매량 증가를 보인 테슬라 모델 Y가 파나소닉의 성장세를 견인한 것으로 나타났다. SNE리서치 관계자는 “중국 업체들이 미국 인플레이션 감축법(IRA) 규제를 우회하기 위해 한국 업체와 협업을 하고 있다”며, “이 같은 우회 전략에 미국 정부가 규제 강화를 검토하고 있는 것으로 알려졌다. 규제 강화 우려에 따른 한국 업체들의 유동적 사업 전략 수립이 필요하다”고 진단했다. ━ 한편 중국 배터리는 글로벌 시장을 무대로 속속 진출하고 있다. 중국 배터리 제조업체인 신왕다(欣旺達)전자주식회사는 헝가리 니레지하저에 5800억 포린트(약 2조 1344억 원)를 투자해 전기차용 동력 배터리 공장을 건설할 계획이다. 페테르 시야르토 헝가리 외무장에 따르면 세계 선두의 배터리 제조업체 중 하나인 신왕다는 해당 프로젝트에 먼저 930억 포린트(3422억 4천만 원)를 투자해 수천 개에 달하는 일자리를 창출할 방침이다. 이에 대해 시야르토 장관은 신왕다의 첫 번째 유럽 공장이 될 것이라며 유럽 자동차 제조업체의 증가하는 수요를 충족시키는 것을 목표로 한다고 말했다. 시야르토 장관은 이번 투자가 올해 헝가리에서 발표된 투자 중 가장 큰 규모라며 10억 유로(약 1조 4066억 원) 이상 투자 중에선 세 번째라고 전했다. 니레지하저 산업단지에 위치한 신왕다 배터리 공장 프로젝트는 내년부터 본격 추진될 예정이며 정식 생산은 2025년 말을 목표로 하고 있다. 해당 공장은 완공 후 유럽 전역의 자동차 회사에 리튬이온배터리를 공급할 계획이다. 사진 신왕다 공식 홈페이지 중국의 리튬 배터리 제조업체 이웨이리넝(億緯鋰能·EVE Energy)은 지난 7일 말레이시아 케다에서 신규 제조 시설 기공식을 열었다. 이웨이리넝과 말레이시아 투자개발청(MIDA)이 공동으로 발표한 성명에 따르면 해당 제조 시설은 이웨이리넝의 53번째 공장으로 4억 2200만 달러 규모의 초기 투자가 이뤄졌다. 제조 시설은 중국과 동남아 전역의 전동 공구와 전기 이륜차 제조를 지원하는 원통형 리튬이온배터리 생산에 집중할 예정이다. 국내 배터리 업계의 한 관계자는 “CATL을 필두로 한 중국의 실적 질주는 당분간 계속될 것으로 보인다”며 “국내 업체들이 LFP 배터리 분야에서 뒤처지고 있는데 서둘러 개발해야 한다”고 진단했다. 차이나랩 김은수 에디터

-

77년 전의 ‘정치전’ 개념 다시 등장하는 이유는?

?정치전(political warfare)은 국가 목표를 달성하기 위해 전쟁을 제외한 모든 국가 수단을 동원하는 것이다. 셔터스톡 소련은 공식적 정부와 비공식적 정부가 있다. 전자는 국제 외교에 참여하는 반면 후자는 자본주의 국가들의 체제 자신감을 훼손하고 국방 정책을 방해하며 사회와 산업 영역에서 불안을 증가시키고 모든 형태의 분열을 조장하려 한다. 1946년 2월 22일, 소련 모스크바에서 근무하던 미국 외교관 조지 케넌이 미 국무부에 5000단어가 넘는 보고문을 보내왔다. ‘긴 전문(Long Telegram)’이라고 불리는 보고서에서 케넌은 소련의 침략적 대외 전략을 밝혔다. 그해 3월 윈스턴 처칠이 한 그 유명한 ‘철의 장막’ 연설보다 앞선 것이었다. 소련의 의도에 대해 모호해 하던 미국은 케넌이 언급한 ‘봉쇄(containment)’라는 대 소련 전략을 채택했고 냉전이 본격화하는 계기가 됐다. 케넌은 훗날 자신이 제안했던 봉쇄 전략이 단순히 군사적 의미의 위협에 대응하기 위한 것이 아니라 이념적, 정치적 위협에 대항하기 위한 것이었다고 설명했다. 시진핑(習近平) 정권이 들어서고 미·중 관계가 협력에서 경쟁 구도로 바뀌자 비슷한 내용의 기고문들이 등장했다. 2021년엔 아예 제목을 ‘더 긴 전문(The Longer Telelgram)’이라고 붙인 글이 나왔다. 중국에 대해 깊은 경험과 전문성을 가진 전직 고위 관료로 추정되는 저자는 시진핑의 중국을 더이상 덩샤오핑(鄧小平) 이후의 현상 유지(status quo) 국가가 아니라고 단언했다. 미국이 주도하는 자유주의 국제질서에 근본적이고 중대한 도전을 모색하고 있다고 평가했다. 중국이 미국에 대해 단일한 내부 전략을 가지고 대응하고 있는 것에 비해 미국은 통일된 대 중국 전략을 가지지 못했다고 비판하며 이를 ‘국가적인 책임의 직무유기(a dereliction of national responsibility),’ ‘정치적 관성과 전략적 표류라는 치명적인 칵테일(lethal cocktail of political inertia and strategic drift)’이라고 표현했다. 그러면서 미국은 중국의 국가 전략의 목적뿐만 아니라 중국 정책 행동의 실질적인 변화를 가져오기 위해 무엇을 해야 할 것인가를 명확히 해야 한다고 강조했다. 케넌이 역설한 ‘이념적, 정치적 위협에 대한 대항,’ ‘더 긴 전문’이 비판한 전략적 표류에 대한 응답 성격의 보고서가 최근 나왔다. 미국의 저명한 싱크탱크 전략국제문제연구소(CSIS)가 중국의 ‘정치전’ 전략을 포괄적으로 분석한 145쪽 분량의 글을 지난 2일 발표했다. 보고서는 케넌의 다음과 같은 언급을 인용한다. 정치전(political warfare)은 국가 목표를 달성하기 위해 전쟁을 제외한 모든 국가 수단을 동원하는 것이다. CSIS는 “중국은 무력 충돌의 임계점에서 중국 공산당의 영향력을 확대하고 미국과 동맹국을 약화시키기 위해 전례 없는 캠페인을 벌이고 있다”고 밝혔다. 캠페인은 정교한 스파이 활동, 공격적인 사이버 작전, 소셜 미디어 플랫폼을 이용한 허위 정보 확산, 경제 압박, 기업과 대학 및 기타 조직에 대한 영향력 행사 등을 포함한다. 보고서는 이를 ‘정치전’이라 명명하고 중국 당국이 시행하는 정치전의 목적, 주요 전술, 미국과 동맹국의 대응 방안 등을 논의하고 있다. 보고서에 의하면 중국 당국은 미국 학술 기관, 기업, 정부 기관 및 비정부기구(NGO)에 광범위하게 침투했다. CSIS가 인터뷰한 연방수사국(FBI) 고위 관계자에 따르면 중국은 미국 안팎에서 전례 없는 규모로 정보를 수집하고 영향력을 행사하는 캠페인을 벌이고 있다. CSIS는 보고서에서 “중국 당국이 벌이는 정치전의 주요 대상은 미국”이라고 분석했다. 정치전의 전술로는 정보 수집, 사이버전, 정보 및 허위 정보 작전, 통일전선 공작, 비정규 군사 행동, 경제 압박 등이 있다. 중국 인민해방군, 국가안전부, 공안부, 공업신식화부, 통일전선공작부, 외교부 등 중국 당국의 여러 부서가 이러한 작전을 동시에 주도하는 경우가 많다. 공업신식화부는 산업, 에너지, 정보통신, 중소기업 정책 등을 담당하는 중국 중앙정부 부처다. 중국 당국이 정치전을 전개하는 가장 중요한 목적은 공산당의 통치를 유지하는 것이다. 또 세력 균형 경쟁의 일환으로 중국의 영향력을 확대하고 미국과 동맹 세력을 약화시키는 목적도 가지고 있다. CSIS는 “그러나 미국과 동맹국은 중국 당국의 정치전을 신속하게 파악하고 대응하지 못하고 있다”며 중국의 이런 공작에 공개적으로 대처할 것을 미국과 동맹국에 촉구했다. 구체적인 권고 사항으론 미국 연방 차원에서 방첩 자원을 늘리고 주 정부 차원의 방첩 활동을 확대하며 외국 ‘에이전트 등록법(FARA)’ 집행을 강화하는 것 등이 있다. CSIS는 또 미국이 중국 당국의 ‘만리장성’ 인터넷 방화벽을 약화시키고, 중국의 경제적 강압에 대응하기 위한 다자외교 관계를 구축하며, 신흥 기술에 대한 민간 부문의 경쟁력을 향상하는 등의 활동을 통해 중국 당국의 정치전에 적극적으로 대응할 것을 권고했다. 정부보다 민간에서 신냉전을 준비해야 한다고 목소리를 높이는 미국 분위기다. 차이나랩 이충형 특임기자(중국학 박사)

-

두리안 최대 소비국인데… 정작 ‘중국산’은 별로 없는 이유

사진 중국신문사 올해 중국 하이난(海南) 싼야(三亞)에서는 ‘국산 두리안’을 대규모 수확했다. 그러나 정작 중국에서는 ‘국산 두리안’을 맛본 이들은 많지 않다. 왜일까? 싼야시농업농촌국에 따르면 싼야는 약 4년 전 두리안 품종을 처음 들여왔다. 싼야두리안 기지는 올해 처음으로 대규모 수확 작업을 진행했다. 싼야의 각 구는 총 1만여 무에 달하는 두리안을 재배한 것으로 알려졌다. 아직 현지 슈퍼마켓과 과일 가게에서는 중국산 두리안을 찾아보기 힘들다. 전자상거래 플랫폼에서는 간혹 판매하기도 하지만, 가격이 만만치 않다. 한 전자상거래 플랫폼에서 판매 중인 싼야에서 생산된 두리안은 3.5~4.5근에 168위안(약 2만 9948원), 7.5~8.5근에 328위안(약 5만 8525원). 한 근에 약 40위안(약 7135원) 이상이다. 중국 슈퍼마켓 체인 융후이차오스(永輝超市) 기준, 태국산 두리안 2.3kg의 가격은 139위안(2만 4789원)으로 근당 30위안(약 5350원)에 불과하다. 전자 상거래 플랫폼에서는 더욱 저렴하다. 태국산 두리안 4근이 약 99위안(약 1만 7655원)에 판매되고 있다. 중국산 두리안이 수입품 두리안보다 훨씬 높은 가격을 자랑하는 것이다. ━ 중국산 두리안, 왜 비쌀까 사진 중국신문사 중국산 두리안은 왜 이렇게 비싼 것일까? 여기에는 중국 현지에서 두리안 재배가 매우 어렵다는 점이 크게 작용했다. 한때 하이난은 두리안 재배에 적합하지 않은 지역으로 여겨졌다. 펑쉐제(馮學傑) 하이난성 농업과학원 열대과일연구소장은 중국신문주간(中國新聞週刊)과의 인터뷰에서 “하이난이 1958년 말레이시아에서 두리안을 들여와 재배했지만, 관리 기술 부족 등의 이유로 실패했고, '하이난은 두리안을 재배하기에 적합하지 않다'라는 의견이 나왔다"라고 말했다. 두리안은 재배 조건이 매우 까다로운 과일이다. 펑쉐제는 두리안이 “겨울에는 따뜻해야 하고 여름에는 서늘해야 하며 습도는 언제나 75~85%로 조절해야 한다"라고 설명했다. 여기에 폭우, 가뭄 및 강풍 등 예상치 못한 기상변화는 두리안 수확에 큰 영향을 미친다. 그러나 2015년, 바오팅리족먀오족자치현(保亭黎族苗族自治縣)의하이난화성생태농업기지(海南華盛生態農業基地)에서 심은 44그루의 두리안 나무가 2019년에 열매를 맺으며 상황은 달라졌다. 해당 소식이 중국에서 큰 관심을 불러일으켰고, 하이난 전역에서 두리안을 대규모로 재배하기 시작했다. 지난 25일, 싼야에서 제1회 국산 두리안 산업 발표회가 개최되었다. 중국 전역의 두리안 애호가와 바이어들이 싼야로 몰려들었다. 이번 행사에는 원지(文記)두리안(무상킹 두리안의 일종)의 개발자인 원차오(文超)가 초청되어 두리안 5개를 시음했다. 그는 “이 중 2개는 당도가 35 이상으로 기대를 뛰어넘었고, 나머지 3개는 아쉬운 편”이었다고 평했다. 그러면서도 “아직 두리안 나무가 3살인 점을 고려하면 동남아에 견줘도 우등생급”이라고 덧붙였다. ━ 수입산과 다른 점은 바로 '이것' 사진 셔터스톡 하이난 두리안의 최대 강점은 바로 '나무에서 익는 것'이다. 두리안과 같은 열대 과일은 운송 과정에서 후숙되는 것과 나무에서 숙성을 완료하고 재배되는 것으로 나뉜다. 태국산 두리안을 예로 들면, 장거리 운송을 고려해 보통 70~80%가 익었을 때 수확한다. 그러나 이렇게 미리 재배한 두리안은 후속 영양 보충이 부족하기 때문에 '나무에서 익은' 두리안과 맛 차이가 있다. 말레이시아산 두리안은 나무에서 숙성을 완료하지만, 콜드체인 운송 과정에서 급속냉동을 거치면서 과일 향이 파괴되거나 식감이 변질되기도 하는 단점이 있다. 이런 탓에 중국 젊은 세대 사이에서 두리안은 ‘과일 계의랜덤박스’라는 별명을 얻기도 했다. 하이난 두리안은 운송 시간이 짧아서 나무에서 숙성을 마칠 수 있다. 동남아산 두리안보다 뛰어난 맛이 강점이다. 펑쉐제는 이를 “하이난 두리안의 발전 방향”이라고 표현했다. ━ 중국이 ‘국산 두리안’에 힘 쏟는 이유는? 중국은 두리안을 거의 생산하지 않는 ‘두리안 소비 대국’이다. 2017년 중국의 두리안 연간 수입량은 22만 4400톤이었으며 지난해에는 82만 5000톤으로 4배가량 증가했다. 올해 1분기 중국의 두리안 수입량은 9만 1400톤으로 전년 동기 대비 약 154% 증가하였으며, 지난 5년 이래 수입량이 가장 많았다. 그뿐만 아니다. 중국 최대 두리안 유통 업체 홍주궈핀(洪九果品)은 “지난 몇 년간 두리안 판매 증가율이 다른 과일 품목을 크게 웃돌았다"라며 “소매액은 2019년 210억 위안(약 3조 7514억 4000만 원)에서 2021년 524억 위안(약 9조 3612억 6000만 원)으로 증가하며 무려 5.7%의 복합 성장률을 보였다"라고 밝혔다. 2021년 기준, 두리안의 소매액은 전체 수입 과일 산매 시장 규모의 약 31.7%를 차지하는 기염을 토했다. 두리안이 중국인에게 이토록 사랑받는 이유는 무엇일까? 중국 신선식품 배달업체 ‘딩동마이차이(叮咚買菜)’ 상품 개발 책임자인 자오빈(趙斌)은 “중국에서 재배되는 과일 중 두리안과 유사한 풍미와 식감을 가진 과일이 없다"라고 설명했다. 두리안은 중국 시장에서 대체 불가능한 과일로서 높은 소비자 충성도는 물론 재구매율까지 끌어내고 있다. 중국이 두리안 국산화에 힘을 쏟는 이유다. 한편, 원차오는 두리안의 국산화가 국내 두리안 공급뿐만 아니라 기술력의 향상과 기술력의 대외 수출 가능성까지 나아갈 수 있다고 기대감을 표했다. ━ 대륙의 두리안 재배 기술, 어디까지 왔나? 사진 펑파이신문 두바이충(杜百忠) 하이난유치농업주식회사(海南優旂農業股份有限公司) 사장은 중국산 두리안 재배에 기여가 적지 않은 인물이다. 그는 2020년 싼야에서 두리안 대규모 재배를 공식적으로 시작했다. 그는 이후 3년 동안 총 3억 4000만 위안(약 609억 7560만 원)을 두리안 재배에 투자했다. 그가 처음 두리안을 심기 시작했을 때만 해도 묘목의 생존율은 60%에 불과했다. 죽은 묘목을 뽑아내고 계속해서 새로운 묘목을 심을 수밖에 없었다. 그러나 지난 몇 년간 두바이충을 비롯한 여러 기업과 하이난 과학 연구팀의 노력으로 중국의 두리안 재배 기술은 비약적인 발전을 이룰 수 있었다. 말레이시아, 태국 및 기타 생산 지역과 비교하면 싼야 지역은 일조시간이 길다는 이점이 있다. 그러나 강우량이 적고 계절 분포가 고르지 않다. 단점을 보완하기 위해 두바이충은 자동 관개 시스템을 통해 비료와 물을 정확하게 공급하는 대규모 저수지를 건설했다. 이 밖에도 다양한 연구를 거친 끝에 그의 회사는 올해 총 1만 4000무의 두리안을 재배할 수 있었다. 이는 하이난 두리안 재배 면적의 절반가량을 차지하는 크기다. 사진 펑파이신문 이외에도 많은 이들이 두리안 국산화에 힘을 썼다. 펑쉐제는 현지 두리안 재배를 위한 비료 및 물 관리 기술, 해충 방제 기술을 개발했다. 이렇듯 두리안이 짧은 시간에 하이난에서 건강하게 성장할 수 있게 된 배경에는 전문가들의 노력으로 이루어낸 과학 기술이 있었다. 덕분에 두리안 나무 폐사율은 초기 40%에서 2%로 줄어들었다. 싼야시농업농촌국은 앞으로 3~5년 안에 50만 무의 두리안 산업단지를 건설할 계획이라고 밝혔다. 이에 따르면 하이난 두리안은 중국에서 태국, 베트남에 이어 세 번째로 큰 두리안 공급원이 될 것으로 보인다. 펑쉐제는 "그때쯤이면 국산 두리안 가격이 한 근당 10~20위안(약 1814~3628원)이 될 것"이라며 중국산 두리안의 밝은 미래를 기대했다. 박고운차이나랩 에디터

-

중국도 AI 프로필 열풍, ‘렌사’ 안 되는 中서 1등이라는 앱

한국 MZ세대 사이에서 유행 중인 ‘AI 프로필’이 중국에서도 인기를 끌고 있다. AI가 만들어준 세련된 프로필 사진에 중국 청년들의 관심도 쏠리고 있다. 특히 중국 기업이 개발한 ‘먀오야카메라(妙鴨相機, 이하 먀오야)’가 지난달 17일 출시와 함께 현지에서 광풍을 일으키고 있다. 36kr등 현지 매체에 따르면, 출시 나흘째인 지난달 20일 먀오야의 서비스 접속 대기 인원은 5000명, 대기 시간은 15시간에 달했다. 먀오아카메라 ━ 스노우, 렌사보다 싸다… 1700원에 ‘AI 프로필’ 뚝딱 먀오야는 상하이 소재 기술기업인 웨이쉬(未序)가 개발했다. 웨이쉬는 알리바바 그룹 산하 동영상 공유 서비스 플랫폼인 유쿠(優酷)의 내부 창업 프로젝트로 설립됐다. 창업자와 법정대리인 모두 알리바바 쪽 사람이며, 올해 3월 알리바바 문화엔터테인먼트(阿里巴巴文化娛樂集團)로부터 엔젤 투자를 받아 먀오야를 완성한 것으로 알려졌다. 먀오야는 지난달 17일 위챗 내 인앱형 미니프로그램 샤오청쉬(小程序)를 통해 서비스를 시작했다. 사용법은 렌사(Lensa)나 스노우(Snow) 같은 여타 AI 기반 사진 편집 앱과 유사하다. 이용자가 얼굴 사진 1장과 상반신 사진 20장을 올리면, AI가 이를 조합해 다양한 스타일의 프로필 사진들을 만들어준다. 시대극 스타일, 휴양지 스타일, 정장 스타일 등 36가지 테마를 제공하며, 1회 이용 요금은 9.9위안(약 1700원)으로 저렴한 편이다. 먀오아카메라 먀오야는 출시 직후 대대적인 마케팅이나 홍보 없이 젊은 층을 중심으로 빠르게 인기를 얻었다. 한국과 마찬가지로, AI로 만든 프로필을 SNS에 올리는 것이 유행하면서 초반 흥행에 성공했다. 먀오야를 접한 중국 누리꾼들은 “실물보다 예쁘게 나와서 만족한다”, “전문 촬영 스튜디오에서 찍은 것 같다”, “친구들과 서로의 AI 프로필을 돌려 보는 게 재미있다”는 등의 반응을 보였다. 인기에 힘입은 마오야는 지난달 30일 애플 앱스토어에 정식으로 출시되기도 했다. 출시 나흘째인 지난달 20일 먀오야의 서비스 접속 대기 인원은 5000명, 대기 시간은 15시간에 달했다. 36kr ━ 저작권 전부 개발사가 갖는 ‘깡패 약관’ 논란 한편, 높은 인기만큼이나 먀오야를 둘러싼 크고 작은 잡음도 끊이지 않고 있다. 가장 크게 논란이 된 것은 불공정한 이용약관이다. 먀오야는 이용자가 결제 후엔 어떠한 이유에서도 환불을 해주지 않는다. 착용한 안경이 인식되지 않거나 손가락이 잘리는 등 생성된 AI 프로필 결과물에 명백한 오류가 있어도 마찬가지다. 더 심각한 문제는 개인정보 침해와 데이터 보안에 대한 우려다. 먀오야의 최초 이용약관엔 생성된 결과물을 개발사가 상업 등 다양한 용도에 영원히 사용할 수 있다는 규정이 포함되어 있었다. 논란이 된 이용약관 원문 (해석 하단 첨부). 36kr “귀하는 당사가 전 세계(메타버스 등 가상 공간 포함)에 걸쳐 영구적이고, 취소 불가능하며, 양도 가능하고, 서브라이선스 가능하며, 무료이고, 비독점적인 권리를 향유하는 것을 허가합니다. 그리하여 당사가 어떤 형식으로든 모든 매체 또는 기술 (현재 알려졌거나 나중에 개발될 것 포함)에 당신의 콘텐트를 사용하도록 합니다.” 내용을 살펴보면, AI 창작물의 저작권이 이용자가 아닌 개발사에 완전히 귀속한다는 ‘깡패 규정’이다. 해당 규정이 논란이 되자, 먀오야는 지난달 20일 위챗 공식 계정, 웨이보(微博), 샤오홍수(小紅書) 등 여러 플랫폼에 공식 사과 성명을 내고 일부 약관을 수정했다. 수정된 약관에 따르면 먀오야는 이용자가 올린 사진을 AI 프로필 생성에만 사용하며, 생성이 끝난 후엔 사진을 자동으로 삭제하겠다고 약속했다. 그러나 먀오야에 실망한 여론은 쉽사리 돌아오지 않고 있다. ━ 대륙 달군 먀오야 열풍, 언제까지 이어질까? 이 가운데 먀오야의 인기가 얼마나 이어질지가 업계 관심사로 떠오르고 있다. 중국의 시장연구기관인 CBN 데이터는 먀오야와 유사한 ‘렌사’를 예로 들며 인기가 꾸준히 지속하긴 힘들 것이라고 내다봤다. CBN데이터는 “렌사가 지난해 11월 말 출시 이후 한 달 만에 1700만 다운로드를 돌파했으나, 올해 1월부터는 200만 이하를 기록하고 있다”며 먀오야 역시 ‘역 U자형’ 발전 양상을 보일 확률이 높다고 전했다. 여기에 현재 진행 중인 할인 프로모션이 끝나고 이용 요금이 9.9위안(약 1700원)에서 29.9위안(약 5400원)으로 오르면, 이용자가 대폭 감소할 것이라는 분석 또한 이어지고 있다. 권가영 차이나랩 에디터

-

‘이름도 몰랐는데…’ 인기 급상승한 중국 도시, 왜?

중국 사회에서 지방 도시의 존재감이 갈수록 커지고 있다. 얼마 전 발표된 ‘2023 중국 왕훙 도시 명단’에서 지방의 소도시가 1위에 오르며 화제를 모았다. 그뿐만 아니라 신1선(新一線) 도시가 약진하며 상승세를 드러냈다. 이들 지방 도시는 특유의 개성과 매력으로 여행객을 끌어모으고 있다. 빅데이터 플랫폼 어우웨이(鷗維數據)가 발표한 2023년 상반기 중국 왕훙 도시 지수(中國網紅城市指數)에 따르면, 중국 10대 왕훙 도시 판도의 변화가 엿보였다. 특히 이름마저 생경한 소도시 쯔보(淄博)가 1위를 차지했다는 사실이 눈길을 끈다. 김영희 디자이너 ━ 마케팅의 힘, 3선 소도시의 대반란 쯔보는 TOP 10에 오른 다른 도시에 비해 발전 수준이 낮은 3선 도시(三線城市)에 해당한다. 쯔보는 올해 상반기 신드롬급 인기를 모으며 방문객이 급증했다. 산둥(山東) 성에 위치한 쯔보는 풍부한 역사문화유산과 아름다운 자연경관을 가졌으나, 현지에서도 인지도가 낮은 지방의 소도시에 불과했다. 그랬던 쯔보가 일약 왕훙 도시로 도약한 것은 사오카오(燒烤 꼬치구이) 덕분이었다. ■ 「 중국의 도시는 대도시에서 소도시의 순으로 1~5선 도시로 구분된다. 1선 도시에는 중국의 4대 도시(베이징-상하이-광저우-선전)가 포함되며, 최근 급성장한 도시를 구분하기 위해 신1선 도시라는 개념이 생겨났다. 」 쯔보. 사진 환구망 캡처 올해 3월을 기점으로 ‘존재감 없던’ 북방의 소도시 쯔보는 단숨에 중국에서 가장 핫한 도시로 급부상했다. 수많은 인파가 쯔보로 몰려들어 문전성시를 이루었다. 특히 지난 노동절 연휴에는 그 열기가 정점에 달했다. 방문객들은 쯔보의 사오카오 명소에 줄을 서는 수고를 마다치 않았고, 평소와 달리 늘어난 유동인구 덕분에 지역 시장 및 가게도 특수를 누릴 수 있었다. 이에 대해 중국 매체 환구시보(環球時報)는 ‘쯔보 신드롬’이 신소비의 훌륭한 사례라고 보도했다. 중국 지질대(우한) 경제관리학원(經濟管理學院) 장웨이(張偉) 교수는 “리오프닝 후 경기 부양을 위한 돌파구를 찾기 위해 국가 정책을 도입했지만, 현지의 실정에 맞는 새로운 동력을 찾는 것은 쉬운 문제가 아니다”라며, “쯔보시는 인터넷(SNS)을 통해 현지의 특산 ‘사오카오’를 홍보해 유입량을 늘림으로써 효과를 본 셈”이라고 분석했다. 사오카오가 시발점이 되어 주변 상권까지 덩달아 수혜를 입었고, 결과적으로 지역 경제의 발전을 촉진했다는 것이다. 장 교수는 “쯔보시가 마케팅을 잘했다”며, 먼저 쯔보를 방문한 대학생들이 사오카오를 먹는 동영상을 업로드 하면서 ‘유행’이 되었고, 나아가 ‘붐’을 일으켰다고 말했다. 여기에 쯔보시에서 ‘사오카오 전용 열차’, ‘전용 버스 노선’, ‘일부 관광지 무료입장’, ’대학생 우대’ 등 정책을 펼치며 ‘대세’의 흐름을 굳혔다. 물론 이 같은 인기가 계속 지속하기란 어렵다. 실제로 3분기에 접어든 지금 쯔보에 대한 열기는 다소 잦아든 상태다. 그러나 한번 전국적인 관심이 집중된 것만으로도 해당 도시에는 큰 기회가 될 수 있다고 전문가들은 말한다. 장기적으로 내수를 진작하고 소비를 견인할 수 있는 가능성이 열린다는 것이다. 이번 일을 계기로 쯔보는 전례 없는 인지도를 얻고 도시 이미지가 제고되었으며, 향후 3~4선 도시 발전을 위한 소중한 자산이 될 것이라고 관측한다. ‘쯔보 신드롬’은 현지에 새로운 활력과 이미지를 부여했고, 동시에 기타 산업의 발전을 이끌었다. 이쥐 연구원(易居研究院)이 발표한 통계에 따르면, 쯔보는 2023년 1~4월 부동산 시장이 가장 핫했던 3~4선 도시로 꼽혔다. ━ 새로운 물결, 신1선 도시의 굴기 청두. 사진 路燈攝影 캡처 이번 명단의 TOP 10에는 1위 쯔보에 이어 시안(西安), 상하이(上海), 청두(成都), 충칭(重慶), 베이징(北京), 난징(南京), 쑤저우(蘇州), 광저우(廣州), 선전(深圳)이 차례로 이름을 올렸다. 특히 올해는 왕훙 도시가 다원화되는 특징을 보였다. 전통의 1선 도시 베이징, 상하이, 광저우, 선전은 여전히 상위권에 올랐으나, 그 순위가 다소 하락했다. 이는 2선 도시와 신흥도시가 그만큼 약진하고 있다는 의미이기도 하다. 시안은 특유의 역사문화유산을 토대로 주요 왕훙 도시로 떠올랐다. 청두와 충칭은 전통의 강자로 굳히기에 돌입했으며, 난징, 쑤저우 등 도시는 최근 들어 부단히 그 뒤를 쫓으며 차세대 왕훙 도시로 도약하고 있다. 홍성현 차이나랩 객원기자

-

“중국의 디즈니 되겠다” 피규어 팔다 놀이공원까지 차린 이 기업

팝마트 매장 전경. 사진 바이두 백과사전 중국의 피규어 전문 업체 팝마트(泡泡瑪特·POP MART). 팝마트의 ‘아트토이 랜덤박스’가 젊은 세대 사이에서 큰 인기를 끈 덕분에 중국 번화가에서는 팝마트 매장을 어렵지 않게 찾아볼 수 있다. 그런 팝마트가 매장 60개 크기에 달하는 테마파크를 선보인다. 최근 팝마트는 9월 1일 베이징 차오양공원(朝暘公園) 내에 테마파크 ‘팝랜드(泡泡瑪特城市樂園·POPLAND)’ 세 구역을 개장할 것이라고 발표했다. 해당 소식이 알려지기 전부터 중국 온라인에는 팝랜드와 관련하여 각종 목격담과 인증샷이 올라왔다. 개장 준비 중인 팝랜드가 차오양공원 방문객들의 눈에 띈 것이다. 한 네티즌이 중국 SNS 플랫폼 샤오훙수(小紅書)에 올린 사진에는 화이트 톤의 궁전이 팝마트의 마스코트인 ‘몰리’ 조각상으로 장식되어 있다. 중국 SNS 플랫폼에 올라온 팝랜드 목격 사진. 사진 샤오훙수 지난해 가을, 팝랜드는 만 18~25세의 연극배우와 무용수를 모집했다. 최근에는 투어 가이드, 랜드마크 운영 인턴 등을 모집하면서 개장 준비에 박차를 가하고 있다. 중국 기업 정보 플랫폼 톈옌차(天眼查)에 따르면, 베이징팝마트랜드관리유한공사(北京泡泡瑪特樂園管理有限公司)는 2021년 8월 설립되었으며 베이징 팝마트문화창의유한공사(北京泡泡瑪特文化創意有限公司)가 전액 출자해 공원 관리, 놀이공원, 음식 관리 등을 주요 서비스 항목으로 삼았다. 올해 1월, 호텔 관리, 웨딩 서비스, 대리운전 서비스 등 새로운 서비스 항목을 추가했다. 테마파크 사업을 시작한 지 2년이 채 안 됐지만, 팝마트의 야망은 5년 전에 이미 윤곽을 드러냈다. 당시 팝마트의 창업자 왕닝(王寧)은 “(중국) 국내에서 가장 디즈니 같은 회사가 되겠다”라고 공개 발언한 바 있다. ━ 팝마트, 수입의 90.8% 가 피규어 팝마트는 2021년 처음으로 대중에게 테마파크 설립 계획을 발표했다. 이에 환호하는 팬들도 있었지만, 우려의 목소리를 내는 이들도 적지 않았다. 중국 온라인에는 “작은 것도 못하면서 큰 것을 하려고 하느냐?” “제품 품질 관리와 애프터서비스나 잘했으면 좋겠다” 등의 부정적인 반응이 주를 이루었다. 팝마트의 인기 IP인 스컬판다(SKULLPANDA) 피규어. 사진 팝마트 이는 팝마트의 랜덤박스가 계속해서 품질 문제로 이슈를 일으켰기 때문이다. 당시 스컬판다(SKULLPANDA) 피규어 랜덤박스를 구매한 소비자가 불량품 환불을 요구하자 고객센터에서 되려 가짜 제품으로 의심하는 사건이 있었고, 중국 온라인에서 논란이 됐다. 이 영향으로 팝마트의 테마파크 설립 소식이 알려졌을 때 대중의 주된 반응은 ‘랜덤박스 품질 관리부터 잘하라’였다 지난 2년간 팝마트는 대중의 신뢰를 되찾기 위해 많은 공을 들였다. 팝마트의 주력 상품인 피규어 랜덤박스를 더 나은 품질과 디자인으로 제공하기 위해 기업의 총 이자율이 하락하는 것까지 불사했다. 자체 IP, 독점 IP, 비독점 IP를 포함한 자체 상품이 팝마트의 주요 상품이다. 2022년 회계 보고서에 따르면, 지난해 말 기준 자체 상품의 수입이 팝마트 전체 수입의 90.8%를 차지했다. 현재로썬 랜덤박스가 팝마트의 수입원인 것이다. ━ “랜덤박스나 잘 만들어라” 반발에도 테마파크 사업 뛰어드는 이유 팝마트는 ‘랜덤박스 그 이상’을 원한다. 창업자 왕닝은 다수의 인터뷰에서 팝마트가 ‘피규어를 매개체로 하는 IP 기업’이라고 강조했다. 이를 증명하듯 팝마트는 피규어 등 굿즈뿐만 아니라 테마 전시, 아트 페어, 라이선스 사업 등 다양한 분야에서 IP를 확장하고 있다. 최근 몇 년간 중국에서 ‘랜덤박스’의 인기가 과열되면서 다양한 사회적 문제를 일으켰고, 관련 사업은 주요 감독 대상으로 떠올랐다. 이런 배경에서 팝마트가 랜덤박스에만 의존하기는 위험이 있다. 또한, 중국에서도 합리적인 소비가 주목받으면서 정서적 만족감을 제공하는 상품인 피규어의 인기 역시 눈에 띄게 떨어지고 있다. 2020년 12월 상장 이후 피규어계 선두를 달리던 팝마트의 시가총액은 최고치와 비교하면 1000억 홍콩달러(약 16조 3090억 원)나 감소했다. 팝마트가 테마파크로 눈길을 돌리는 이유다. ━ 테마파크, 팝마트의 돌파구 될까 파리 디즈니랜드. 사진 셔터스톡 테마파크의 핵심은 테마, 즉 내용이다. 테마파크는 IP 스토리를 기반으로 가상 세계를 구축하여 방문객이 몰입하고 다양한 삶을 경험할 수 있도록 한다. 디즈니랜드가 전 세계적인 사랑받는 데에는 100여 년의 서사를 지닌 미키마우스의 영향을 무시할 수 없다. 개설 예정인 팝랜드는 무려 3만㎡ 부지에 약 500㎡의 대형 플래그십 스토어를 보유하며 어마어마한 규모를 자랑한다. 이는 대략 팝마트 매장 60개에 달하는 크기로 알려져 운영 난이도 역시 기하급수적으로 상승한다. 그런데 현재 팝마트 IP에는 커다란 공간을 채울 만한 ‘스토리’가 부족하다. 다시 말하자면 매력적인 비주얼을 자랑하는 캐릭터를 다수 보유 중이지만, 방문객들이 몰입할 수 있을 만한 캐릭터의 서사가 쌓여있지 않다. 이런 상황에서 팝랜드가 비주얼적인 측면에만 의존하다 보면 결국은 SNS용 인증샷을 찍기 위해 한 번 들르는 장소에 그치고 말 것이다. 린환제(林煥傑) 중국테마파크연구원장은 “팝마트에는 아직 테마파크를 지탱할 만한 상품이 없으며 아무리 많은 IP를 보유했더라도 결국 이미지만 있을 뿐”이라고 지적했다. 그가 보기에 현재 중국에서 디즈니와 가장 유사한 테마파크는 ‘화치앙팡터(華強方特)’로, ‘여와보천(女媧補天·오색의 돌로 무너진 하늘을 메운 여와 이야기)’ 등 중국 전통 IP를 창의적으로 재해석한 테마파크를 선보이고 있다. 그러나 IP 스토리를 보유하고 있다고 해서 테마파크가 오래갈 수 있는 것이 아니다. IP 스토리를 둘러싼 지속적인 창의력과 상상력이야말로 테마파크가 오랫동안 사랑받을 수 있는 비결이다. 지속적인 업데이트 및 확장에 투자하고 더 많은 현대 과학 기술을 결합하여 IP의 수명을 연장해야 한다. 이를 누구보다 잘 파악한 예는 상하이 디즈니랜드와 베이징 유니버설 스튜디오다. 1000억 위안이 넘는 과감한 투자를 하여 지속적인 업데이트를 선보이고 있다. 이들의 가장 큰 장점 역시 방문객에게 매번 신선함을 선사한다는 것이다. 팝마트의 전망이 어둡기만 한 것은 아니다. 다수의 증권사에서 팝마트의 올 상반기 실적이 큰 폭으로 증가할 것으로 예상했다. 린환제 원장은 팝마트가 그동안 쌓아온 이미지와 시장 인지도 그리고 뛰어난 운영 능력을 큰 강점으로 꼽기도 했다. 팝마트 자체 개발 모바일 게임 ‘몽상가원(夢想傢園)’ 트레일러 영상의 한 장면. 사진 36kr 팝마트는 자사 IP에 더 많은 이야기를 담으려고 다양한 시도를 하고 있다. 지난 5월에는 첫 번째 자체 개발 모바일 게임인 ‘몽상가원(夢想傢園)’의 홍보 영상을 업로드하기도 했다. ‘몽상가원’은 경영 시뮬레이션 게임으로 팝마트의 인기 IP가 대거 등장하여 팬들의 기대를 한몸에 받았다. 피규어 전문 기업을 넘어 IP 기업으로 성장하고자 하는 팝마트. 그 첫 번째 도전인 테마파크는 성공할 수 있을까. 박고운 차이나랩 에디터

-

‘둘 중 하나는 논다?’ 중국 실업률 생각보다 심각한 이유

중국 청년실업률이 사상 최고점을 돌파했다. 중국 국가통계국에 따르면, 2023년 6월 기준 중국의 16~24세 인구 도시 실업률은 21%에 달하며 역대 기록을 갈아치웠다. 이어 베이징대 교수가 실질적인 실업률은 45%가 넘는다는 글을 게재하며 논쟁을 불러일으켰다. 최악의 취업난에 몰린 젊은이들은 “졸업과 동시에 실업”이라며 ‘탕핑(躺平·드러눕기)’ 졸업사진을 찍어올리는 등 답답한 심경을 표현하고 있다. ‘탕핑(드러눕기)’ 졸업사진을 찍어올리는 중국 청년들. 사진 중국 온라인 커뮤니티 캡처 지난 6월 17일 베이징대 국가발전연구원 경제학 부교수 장단단(張丹丹)은 중국 매체 차이신(財新)에 기고한 글을 통해, 현재 중국의 청년 실업률 통계는 ‘과소평가’됐을 수 있다며, 실질적인 실업률은 46.5%에 달한다고 주장했다. 청년 두 명 가운데 한 명은 일자리가 없다는 의미다. 장단단(張丹丹)베이징대 국가발전연구원 경제학 부교수. 사진 베이징대 국가발전연구원 장 교수는 “중국 당국의 통계 수치는 두 가지 사실을 간과했다”고 지적했다. 첫째, 잠시 노동시장을 떠났거나 대학원 진학, 공무원 시험을 준비하는 도시의 대학생 집단이 ‘탕핑(일종의 자포자기)’을 선택했다는 사실이다. 둘째, 사회보험 보장을 받지 못하거나 대우가 낮은 저품질의 일자리에 종사하는 청년의 경우 ‘타협’을 택한 것으로, 진정한 취업이라고 할 수 없다는 것이다. 표면상으로는 실업이 아니지만, 노동자가 생산력을 충분히 발휘하지 못하여 수입이 낮고, 완전한 생활을 영위하지 못하는 사례를 일컬어 ‘잠재적 실업자’라고 칭한다. 이들은 통계에서는 실업자로 분류되지 않지만, 실질적으로는 실업이나 다름없다는 것이 장 교수의 주장인 셈이다. 그렇다면, 중국의 청년 실업률이 사상 최고점에 이르게 된 배경은 무엇일까. 중국 현지 매체 보도를 종합해보면, 역대 최악의 실업률은 크게 세 가지 원인에서 비롯된 것으로 풀이된다. 사진 커지스탄(科技時壇) 캡처 우선 코로나 19를 빼놓을 수 없다. 코로나 팬더믹 기간 누적된 실업 문제가 집중적으로 폭발하고 있다는 얘기다. 높은 청년 실업률은 지난 2020년 이래 3년 가까이 지속된 코로나 시국에서 기인했다. 코로나 팬더믹은 중국의 소비, 기업의 영업 환경, 나아가 경제의 전반적인 활력에 지속해서 영향을 미쳤다. 그 결과 중국 경제 성장에 제동이 걸렸고, GDP 성장률은 코로나 이전 대비 2.4%p 하락하기에 이르렀다. 이런 상황 속에서, 중국의 대학 및 대학원 졸업생 규모는 역대 최고치에 달하고 있다. 고등교육이 확대됨에 따라, 현지 노동시장에서 대학 및 대학원 졸업생은 더는 희소가치를 지니지 않게 되었다. 2023년 중국의 대학 및 대학원 졸업생 수는 1158만 명에 달할 것으로 관측된다. 이처럼 수급 불균형이 뚜렷한 상황 속, 역대 최악의 취업난과 실업률은 필연적인 결과라는 분석이다. 사진 셔터스톡 다음으로, 중국의 정책 구조가 고학력자의 취업 문을 좁혔다는 지적이 나온다. 2021년 이래, 빅테크 기업을 필두로 금융, 교육, 인터넷 등 소위 핫한 업계를 규제하는 중국 당국의 정책이 집중적으로 쏟아져 나왔다. 벌금, 영업 중지 등 규제 조치는 각 기업에 충격을 안겼고, 심지어는 문을 닫는 사례도 있었다. 중국 당국의 규제가 해당 업계에 새로 진입을 앞둔 청년들의 취업 기회를 박탈했다는 얘기가 나오는 이유다. 연봉 및 대우가 좋은 업계의 일자리가 줄어들면서, 갈수록 많은 청년이 라이브 커머스, 배달 라이더 등으로 빠지거나 대학원, 공무원 시험 준비 등을 선택하는 결과로 이어졌다. 중국의 교육 구조와 노동 시장의 괴리도 청년 실업률의 주된 요인으로 꼽힌다. 중국 시난차이징(西南財經) 대학의 2021년 가계금융조사 통계에 따르면, 졸업 후 일을 하지 않는 17~24세 청년 가운데 절반 이상(56%)은 학부 이상 졸업생인 것으로 집계됐다. 졸업 후 일하지 않고 ‘탕핑’을 택하는 고학력자의 비중이 갈수록 늘어나는 추세다. 현지 매체들은 많은 대학에서 시장의 수요와 트렌드에 근거해 소위 인기 전공을 집중적으로 배치하는 것에 비해, 시장에서는 이들을 전부 수용할 수 있는 고품질 일자리가 창출되지 못하고 있다고 지적한다. 따라서 고등교육 시스템을 개혁하는 한편, 산업 업그레이드를 통해 고품질 일자리를 확보해야 한다고 전문가들은 입을 모은다. 한편, 중국 당국은 역대 최악의 실업률에 관해 “시기적인 특징이며, 다시 하락할 것”이라는 입장을 밝혔다. 중국 국가통계국 대변인 푸링후이(付凌暉)는 “매년 졸업 시즌에는 청년 실업률이 오른다”며, “7월에도 졸업생들이 노동시장에 집중적으로 몰리면서 실업률이 다소 오를 가능성이 있다”고 말했다. 푸 대변인은 이어 “졸업 시즌이 지나고 나면, 다시 안정을 찾으며 8월 이후에는 실업률이 서서히 하락할 것”이라고 관측했다. 홍성현 차이나랩 객원기자

-

시진핑 중국의 외교 전략은 세 방향?

2022년 4월 중국 베이징에서 시진핑 중국 국가주석. 사진 셔터스톡 지난 6월 19일 중국 베이징 인민대회당에 미국의 외교 사령탑 토니 블링컨 국무장관이 모습을 드러냈다. 회의 석상에서 그와 자리를 함께 한 이는 시진핑 국가주석이었다. 원래 2월 예정이었던 블링컨의 방중이 중국 ‘정찰풍선’의 미국 상공 진입 사태로 취소되는 등 미·중 관계가 악화일로로 치닫던 방향을 틀 수 있는 계기였다. 이 자리에서 한 시진핑의 발언이 전문가들의 관심을 끌었다. 시진핑은 “중·미 양국이 올바르게 공존할 수 있느냐에 인류의 미래와 운명이 걸려 있다”며 “미국과 충돌하고 대립하는 것을 원치 않고, 평화 공존과 우호 협력을 기대한다”고 말했다. 또 “중국은 미국에 도전하거나 미국을 대체하지 않을 것”이라고 했다. 이를 두고 시진핑이 2013년 첫 집권 후 미국을 향해 주장해 온 신형대국관계(新型大國關係)를 양국 관계 개선의 해법으로 부활시키겠다는 의사로 상당수 전문가들이 해석했다. 신형대국관계는 일대일로(一帶一路), 대양해군과 함께 시진핑 지도부의 주요 대외 전략으로 볼 수 있다. 이 세 전략은 각기 다른 방향성을 가지고 있기도 하다. 중국의 외교와 군사 행태를 이해하기 위해서는 국가 대전략(Grand Strategy)을 구성하는 이 세 전략에 대한 통찰이 필요하다. ━ 신형대국관계: 미중 상호 이익 건들지 않기 신형대국관계에 대한 언급은 시진핑이 2013년 미국을 방문해 오바마 대통령과의 정상회담에서 처음 언급되었다. 이후 그 자신이 신형대국관계에 대해 “(미국과) 충돌하지 않고 대항하지 않으며, 서로의 핵심 이익을 존중해 주는 기반 위에서 윈-윈을 위해 협력을 극대화하는 관계(不衝突, 不對抗, 相互尊重, 合作共嬴)”라고 설명했다. ▶역사상 기존 패권국과 부상하는 강국 간에 발생해 온 갈등·대립의 해소 및 신뢰 구축 ▶양국의 서로 다른 체제에 대한 이해와 각자의 핵심 이익에 대한 존중 ▶반테러, 핵확산, 사이버 안보, 환경문제 등 세계적 현안에 대해 양국 협력을 통한 상호 이익을 실현하자는 의미다. 신형대국관계가 등장한 배경은 네 가지 정도로 꼽을 수 있다. 2008년 세계 금융위기 등 계기로 미·중 간 국력 격차에 변화가 생겼고, 미국이 반테러에서 아시아·태평양 재균형으로 전략태세를 변화시켰으며, 반(反)소 미·중 협력에서 미·중 경쟁으로 전략의 방침이 변했고, 여러 국제 현안들에 미·중이 적극적으로 관여하기 시작했다는 점들이다. 중국 학계에서는 ‘충돌하지 않고 대항하지 않는다(不衝突, 不對抗)’는 원칙에 대해 미국과의 투쟁을 포기한다는 의미가 아니고, 오히려 핵심이익을 옹호하고 평등호혜와 협력을 촉진하기 위해 투쟁이 필요하다고 인식하는 것이라는 해석이 나왔다. 미국 주도의 세계질서에 ‘2등 국가’로서 편입되는 것 이상의 요구를 담고 있다는 의미다. 중국이 신형대국관계를 내세운 의미가 가장 명시적이고 노골적으로 드러난 사례는 2013년 당시 오바마·시진핑 정상회담에서다. 만찬에서 시진핑은 “태평양은 무척 넓어서 중·미 양국을 충분히 포용할 수 있다”고 말했다. 태평양 지역을 미국과 반분(半分)하자는 의미로 해석되었다. 이는 곧 동아시아가 있는 서태평양 지역에서 중국의 종주권을 인정해 달라는 뜻으로 읽힐 수 있다. 체제 차이에 대한 상호 이해와 각자의 핵심 이익에 대한 존중을 내세운 신형대국관계는 그런 점에서 이전 어떤 세대의 구호에 비하더라도 미국을 향한 가장 적극적이고 공격적인 인정 요구로 평가할 수 있다. 하지만 중국이 오바마 집권기간 동안 38차례 신형대국관계를 언급하는 동안 미국은 8차례만 반응을 보였을 뿐이었고, 집권 마지막 2년과 트럼프·바이든 행정부 기간 동안은 거의 언급이 없었다. 미국은 중국이 내세운 신형대국관계 내용 중 ‘충돌을 회피하자’는 주장에는 동의하지만 ‘상호존중’에는 동의하지 않는다. 미국에게 자유, 민주, 인권은 보편적인 가치이기 때문에 체제의 차이를 이유로 이런 가치들을 양보할 수는 없다는 것이다. 이번 블링컨의 방중에서 시진핑의 언급은 사실상 유명무실화된 신형대국관계를 양국 관계 회복의 전제조건으로 삼자는 의미로 풀이된다. ━ 일대일로: 유라시아에 중국 패권 심기 일대일로는 유라시아에서의 지정학적 주도권 경쟁, 에너지 자원 확보와 경제 성장의 돌파구 마련 등 다면적 포석의 국가 전략으로 해석되고 있다. 유라시아 전역과 아프리카를 아우르는 이 경제권 구상은 2013년 9월 카자흐스탄에 방문한 시진핑이 처음 공개했다. 일대(一帶)에 해당하는 ‘실크로드 경제벨트(絲綢之路經濟帶)’는 중국 서부에서 중앙아시아, 러시아를 거쳐 유럽과 발트해에 이르는 길, 중앙아시아와 코카서스를 거쳐 지중해에 도달하는 길, 동남아시아와 남아시아를 통해 인도양으로 통하는 길을 연결한다. 일로(一路)인 ‘21세기 해상 실크로드(21世紀海上絲綢之路)’는 중국 남동 해안에서 출발해 동남아시아, 남아시아 등이 있는 인도양을 거쳐 아프리카 동해안과 지중해로 연결되는 길을 개척한다. 2023년 6월 현재 세계 152개국, 32개 국제기구가 회원으로 참여했다. 일대일로 계획에 해당하는 지역에 대한 인프라 투자와 자금 지원을 위해 아시아인프라투자은행(AIIB)과 신개발은행(NDB), ‘실크로드 기금’이 중국 주도로 운영되고 있다. 중국 정부는 일대일로가 2차 대전 후 유럽의 공산화를 막기 위해 미국이 대규모 원조를 제공한 마셜 계획처럼 지정학적 경쟁의 산물이 아니라고 주장한다. 중국 외교 최고 사령탑인 왕이(王毅) 중국 공산당 정치국 위원은 일대일로는 마셜 계획과 달리 세계화 시대에 부응해 새롭게 탄생한 개방과 협력의 산물이지 그 어떤 지정학적 도구가 아니라고 했다. 자슈둥(賈秀東) 중국국제문제연구소 연구원은 “일대일로는 이념으로 편 가르는 냉전적 사고를 극복하고, 국가 간 친소(親疏)관계에 기반을 둔 ‘울타리 문화(圈子文化)’를 지양하며, 서로 다른 제도, 종교, 문화를 가진 국가들이 함께 참여할 수 있다”고 주장했다. 친소관계 또는 울타리 문화는 미국 중심의 양자관계와 동맹체제를 일컫는다. 중국 관방의 이런 주장에도 불구하고 일대일로엔 중국의 다면적 전략이 분명하게 투영되어 있다고 평가할 만한 충분한 근거들이 있다. 중국은 2009년 이후 세계 최대의 에너지 소비국이 되었고, 에너지 소비원은 동부 해안에서 서부 내륙으로 퍼져나가고 있다. 말라카 해협 등 중국의 해상 에너지 운송로는 미국과 베트남 등 주변국들에 의해 언제든지 위협받을 수 있다. 중앙아시아를 통한 육상 수송로는 안전하고 중국 서부와 가깝다. 미얀마와 파키스탄을 거쳐 중동까지 이어지는 파이프라인도 안정적인 에너지원 수급을 위해 추진 중인 프로젝트다. 중국은 2010년대 중반 이후 중진국형 경제성장률 추세를 보이고 있다. 기존 수출 주도형, 외자 도입형 경제 성장이 한계에 다다른 것이다. 국내 과잉 설비와 과잉 생산, 도농 격차 해소와 실업률 관리도 시급한 과제로 떠올랐다. 중국은 일대일로의 일환으로 해외에서 추진하는 대규모 건설 프로젝트들을 통해 잉여 생산력을 해외로 돌리고 국내 노동력까지 이동시켜 흡수토록 하고 있다. 중국 정부가 개방과 협력, 공영(共榮)을 일대일로의 정신으로 강조했지만 실제로는 대상국들의 불만이 커지고 있다. 일례로 파키스탄은 ‘중국-파키스탄 경제회랑(CPEC)’ 사업에 참여하면서 자국 내 인프라 건설 자금의 80%(620억 달러)를 중국에서 조달한 이후, 라호르 경전철 건설로 급증한 부채 때문에 IMF 구제 금융을 신청할 가능성이 제기됐다. 중국 자금으로 지어진 스리랑카 함반토타 항구는 항구 이용률이 낮아 적자가 쌓이자 지분 80%를 중국 국유기업 자오상쥐(招商局)에 매각하고 99년간 항구 운영권을 넘겼다. 몰디브에 제공한 중국 차관은 금리가 연 12%가 넘었다. 현지 노동자 대신 중국인을 고용하는 방식도 물의를 빚고 있다. 2018년 크리스틴 라가르드 당시 IMF 총재는 일대일로에 대해 “관련 국가에 부과된 부채가 지나치게 많다”고 경고했다. 일대일로가 중국 정부의 선전과 달리 배타적 국익을 위한 전략임을 방증하는 사례들로 해석된다. 상대국들의 불만과 비판이 커지자 시진핑은 2019년 4월 제2차 일대일로 고위포럼에서 프로젝트의 재정적 지속가능성, 환경보호, 부패에 대한 통제 등을 강조하면서 “일대일로 구상이 국제적 규칙과 기준 및 실천에 따라 추진될 것”이라고 말했다. 해상 실크로드 개척은 군사 전략의 일환으로도 활용되고 있다. 중국은 해상 실크로드 대상 국가들에 경제적 인프라를 건설해주는 대가로 군사적 목적으로 항구를 사용할 수 있는 허가를 받아내고 있다. 함반토타항(2012년)과 파키스탄 과다르항(2013), 방글라데시 치타공항(2013), 탄자니아 바가모요항 건설(2013), 예멘 아덴항과 모카항에 대한 차관 제공(2013), 스리랑카 콜롬보 항구도시 공동건설(2014), 그리스 피레우스항 운영권 획득(2016) 등이 그런 예다. 이는 2015년 아프리카 지부티 해외 군사기지 건설을 시작으로 인도양과 중동, 아프리카에 걸치는 해양 패권 실현, 즉 ‘대양해군’을 위한 행보를 본격적으로 시작했다는 것을 의미한다. ━ 대양해군: 대양에서 미국에 대적하기 대양해군 건설은 시진핑 시대 인민해방군의 가장 중요한 화두라 할 수 있다. 1970년대 후반까지 중국 해군은 지상군의 작전을 보조하고 대만 해군과 소련 극동함대의 공격을 연안에서 저지하는 임무가 거의 전부였다. 당시 중국은 소련, 인도, 베트남 등을 상대로 한 지상 군사작전에 치중해야 했다. 1982년 중앙군사위원 류화칭(劉華淸) 제독이 해상 방어선인 도련선(島鏈線·island chain) 개념을 제시하면서 현대 중국군의 해상 전략 틀이 갖춰졌다. 그는 2000년까지 제1도련선(일본-대만-필리핀-남중국해) 밖에서 방어를, 2020년까지 제2도련선(일본-괌-팔라우) 외곽에서 방어가 가능하도록 해군력 증강을 주장했다. 기존 근해방어전략에 선제공격 개념을 포함한 적극방어전략으로 전환했고 근해의 개념도 일본 본토-오키나와-대만-필리핀을 잇는 해역까지 확대했다. 중국이 군사전략을 최초로 공개한 2015년 국방백서에는 ‘해양강국 건설’이 명시되어 있다. 육지를 중시하고 해양을 경시하던 사고에서 탈피하고 해양 관리와 해양 권익 수호를 고도로 중시해야 하며, 종전 근해방어형에서 근해방어와 원양호위 조합으로 해군의 전략 및 작전 범위를 수정했다. 미국이 전 세계 해역에서 자국의 이익을 수호하고 분쟁에 개입·조정하는 것처럼 중국도 대양을 무대로 미국과 전략적 경쟁을 벌이겠다는 의지의 표현으로 해석된다. 대양해군의 위상에 부합하도록 중국 해군이 수행해야 할 주요 작전 임무는 동아시아 해상에서 미국에 대한 접근 저지(A2/AD)를 관철하고, 주변국들과의 영해 분쟁에서 주권을 수호하며, 에너지 수송과 대테러 등 해상에서의 국익을 지켜내는 것으로 볼 수 있다. 미국에 열세인 해군 전력 보강을 위해 중국은 다수의 노후 연안전투함을 폐기하고 새 호위함과 구축함을 다양한 임무를 수행할 수 있는 다중전투함으로 개발하고 있다. 핵전력을 보유한 4척의 진(晋)급 잠수함(SSBN)과 SLBM 생산을 이어가고 있다. 2019년 12월 두 번째 항공모함이 실전 배치되었고 2022년 6월 세 번째 항모가 진수식을 가졌다. 중국은 2035년까지 핵추진 항모 포함 6척의 항모를 보유한다는 목표를 세웠다. 이처럼 대양해군화에 박차를 가하고 있음에도 불구하고 중국 해군력은 적지 않은 약점에 노출되어 있다는 지적을 받는다. 미 국방부에 따르면 중국 해군은 대잠 및 합동작전 능력이 부족하고 군함 부품들에 대한 외국 의존도가 여전히 높으며 장거리 표적화가 미흡하다. 또 현대적 전쟁 수행 경험이 전무해 교리의 신뢰도가 검증되지 않았다. 혁신적 사고가 부족해 그들이 치른 마지막 전쟁의 교훈이 여전히 적용된다고 생각하는 경향도 지적됐다. 세 전략은 각각 다른 차원과 방향성을 지니고 있다. 신형대국관계가 외교, 즉 소프트파워 측면의 전략이라면 일대일로는 경제적 측면, 대양해군은 군사적 성격의 전략이다. 신형대국관계가 태평양을 사이에 둔 미국과의 관계 재정립을 추구하는 동진 전략이라면, 일대일로는 유라시아 지역에 중국 중심의 네트워크를 강화하는 서진 전략이다. 대양해군은 남중국해를 통해 대양으로 진출, 중국의 군사력을 세계적 범위로 투사하려는 남진 전략이라고 할 수 있다. 중국의 세 방향 전략을 시각적으로 표현한다면 아래 그림과 같은 셈이다. 중국의 세 방향 전략. 필자 제공 차이나랩 이충형 특임기자(중국학 박사)

-

중국판 ChatGPT, 벌써 이만큼 개발? 시장 반응은 ‘글쎄~’

때로는 의사가, 때로는 변호사가, 또 때로는 부동산 지식인이 되기도 하는 ‘만능 로봇’, 챗GPT. 세간을 떠들썩하게 했던 챗GPT를 개발한 오픈(Open) AI의 기업 가치는 무려 290억 달러, 우리나라 돈 약 37조 원에 육박하는 것으로 나타났다. 이는 지난해 8000만 달러 수준에서 껑충 뛰어오른 결과다. ■ 🤖 대규모언어모델(LLM : Large Language Models)? 「 챗GPT와 같이 자연 언어 입력에 대해 인간과 유사한 응답을 생산하기 위해 텍스트 데이터로 훈련된 AI. 자연어 질문에 사람처럼 대답하기 위해 대량의 기사, 위키피디아 항목, 책, 인터넷 기반 자료, 기타 입력물을 학습한다. 」 오픈AI의 성공에 글로벌 AI 업계 화두는 ‘대규모언어모델’이 된 지 오래. 최근 애플도 독자적 LLM을 구축하면서 애플 GPT(Apple GPT)라 불리는 자체 채팅봇 AI를 개발하고 있다는 보도가 나왔다. 지난 19일 블룸버그는 익명의 내부 소식통을 인용해 애플이 오픈AI, 구글 등에 도전할 수 있는 AI 도구를 개발하고 있다고 보도했다. 지난 2월 메타(Meta)는 매개변수(모델의 정교함을 측정하는 척도)가 650억 개에 달하는 언어 모델 ‘라마(LLaMA)’를 공개하면서 생성형 AI 경쟁에 가세했다. 구글은 지난 5월, 최신 대규모 언어모델 ‘팜2’(PaLM2)를 탑재한 대화형 인공지능 ‘바드’(Bard)를 전 세계 180여 개국에 본격 공개했다. 사진 셔터스톡 미국 기업의 약진에 중국이 가만히 있을 수는 없다. 특히 중국의 엄격한 콘텐츠 규제로 인해 미국 기업의 제품은 중국에서 사용할 수 없을 가능성이 높기에, 현지 기술 회사는 유사한 서비스 도입을 위한 경쟁에 돌입했다. 최근 중국은 “현재 중국에선 10억 개 이상의 매개변수가 있는 80개 이상의 LLM이 대중에게 공개되었으며, 그중 절반은 베이징에 있다”고 밝혔다. 중국 유력 경제지 경제관찰보(經濟觀察報, The Economic Observer)의 통계에 따르면 7월 기준 중국 전역에 약 106개의 LLM이 등장했으며 이 중 베이징에 소재한 기업만 약 54개로, 절반 이상을 차지했다. 이어 상하이 12곳, 선전 11곳, 항저우 8곳 등으로 집계됐다. 중국 당국도 LLM 기술 도입에 적극적인 모양새다. 지난 4월 열린 중국공산당 중앙정치국 회의는 AI의 발전을 중시하고 혁신적인 생태계를 조성해야 한다고 제안했다. 지난 5월 열린 제20기 중앙금융경제위원회 제1차 회의에서는 생성형 AI, LLM 등 새로운 기술혁명의 물결을 파악하는 것이 필요하다고 지적했다. 이후 전국적으로 대형언어모델에 대한 지원 정책이 잇달았다. 올해 3월, 바이두는 중국 최초로 대규모언어모델인 ‘원신(文心)’을 발표했다. 바이트댄스는 산하 AI 알고리즘 기술기업 훠산인칭(火山引擎·Volcano Engine)을 통해 지난 6월 LMM 플랫폼 볼케이노아크(火山方舟)를 발표했다. 징둥은 지난 4월 ‘ChatJD’라 불릴 수 있는 챗GPT 경쟁 제품을 출시할 예정이며 비즈니스 애플리케이션에 중점을 둘 것이라고 밝힌 바 있다. 중국 AI 개발업체 센스타임(SenseTime), 음성인식 전문기업 아이플라이텍(iFlyTek) 등 다른 기업들도 경쟁에 가세했다. 신생 스타트업도 속속 기술 개발에 돌입했다. 중국 바이두가 만든 LMM, 원신(文心). 셔터스톡 그러나 신생 기업이 막무가내로 LLM 기술에 뛰어드는 것은 무리라는 평이 대다수다. 연구 개발이나 응용 분야의 자금 조달이 비교적 불충분하다는 이유에서다. 바이두 허우전위(侯震宇) 부사장은 “LLM을 처음부터 개발하는 것은 비용이 많이 들기 때문에 신생 기업엔 적합하지 않다”고 말했다. 그는 “막대한 비용은 물론, 그래픽 처리 장치 및 데이터 모두 도전 과제”라며, 바이두만 해도 수만 개의 GPU를 사야 했다고 덧붙였다. 지난 4월 알리바바 클라우드는 대규모 AI 언어 모델 ‘통이치엔원(通義千問)’을 발표했는데, 그 투자 비용 역시 천문학적인 것으로 나타났다. 알리바바 보고서에 따르면 2022년 연구 개발에 204억 6000만 위안(약 3조 600억 원)을 투자했고, 주로 AI가 포함된 분야에 할당된 것으로 밝혀졌다. 신생 스타트업 투자사 GSR벤처스의 알렌주(Allen Zhu)는 “ChatGPT가 AI 스타트업에 저주가 될 수 있다”고 언급했다. 실제로 LLM 사업에 뛰어든 신생 스타트업 100여 곳 중 ‘유니콘’ 기업에 등극한 곳은 겨우 두 곳, AI 스타트업 미니맥스(MiniMax)와 생성형 AI 스타트업 라이트이어비욘드(光年之外 이하 라이트이어)다. 미니맥스의 경우 생성형 AI에 2년 이상을 전념했기에 가능한 일이었다. 그러나 라이트이어는 지난 6월 갑작스레 메이투안에 지분 100%를 넘기며 ‘결국 AI 개발은 대형 기업이 주도할 수밖에 없다’는 인식을 남겼다. 일부 투자 기관도 우려를 표했다. 한 주요 시장 투자자는 중국 과학기술매체(甲子光年)와의 인터뷰에서 “중국의 과잉 반응(과열된 기술 개발)에 대해 매우 우려하고 있다”며 “투자는 수익 창출 여부를 고려해야 하는데, 이러한 종류의 투자(LLM)는 결국 낭비에 가깝다”고 언급했다. 그는 대규모언어모델이 기업에 ‘정말 필요한 것’인지를 여러 관점에서 파악해야 한다며, ‘개발하지 않으면 도태된다’는 인식을 버려야 한다고 덧붙였다. 실제로 중국 포털 업체 서우거우(搜狗) 전 CEO 왕샤오촨(王小川)이 개발한 바이촨 모델조차도 상당히 제한적인 투자를 받은 것으로 알려졌다. 베이징 대학 인공지능 연구소 부소장 황티에쥔(黃鐵軍)은 텐센트 뉴스에서 “세계는 아마도 단지 세 개의 큰 인공지능 모델만 필요”할 것이라고 비관했다. 사진 셔터스톡 한편 중국의 정책적 관점에서 볼 때 AI 및 대규모언어모델의 개발은 기술 및 산업 문제일 뿐만 아니라 국가 경제의 핵심 경쟁력 문제로 통한다. 중국 당국은 LLM을 포함한 인공지능 문제는 글로벌 경쟁에서 주도권을 획득하는 중요한 전략적 도구이며 과학 기술의 비약적인 발전, 산업화의 최적화 및 업그레이드, 전반적인 생산성 향상을 촉진하는 중요한 전략적 자원으로 간주한다. 제20차 전국대표대회에서 산업 문제를 언급할 때 차세대 정보 기술과는 별도로 인공지능을 콕 집어 말했던 중국이다. 중국은 미국을 넘어 더 혁신적인 제품을 만들 수 있을까? 그 전에, 현재 연구에 나선 기업들의 제품 상용화가 가능할까. 기술 굴기에 자만하던 중국의 성과가 어떠할지 지켜볼 일이다. 김은수 차이나랩 에디터

-

“책 두 권 사면 루이비통 가방 드려요” 中 2030 잡기 나선 명품 브랜드

상하이의 루이비통 팝업스토어. 사진 Manner 위챗 공식 계정 최근 명품 브랜드 루이비통이 중국 상하이의 유명 커피 전문점과 콜라보하여 선보인 팝업스토어가 화제다. 루이비통은 6월 25일부터 7월 9일까지 운영하는 상하이 팝업스토어에서 책 두 권을 구매한 고객에게 루이비통 로고가 새겨진 캔버스 백을 증정하는 이벤트를 진행했다. 책 두 권을 구매하면 가방 한 개 증정. 언뜻 보면 굉장히 합리적으로 보이는 이 행사. 그러나 중국 온라인에서는 적잖게 논란이 됐다. 팝업 스토어에서 판매하는 가장 저렴한 책은 무려 290위안(약 5만 988원)으로 캔버스백 하나를 얻으려면 최소 580위안(약 10만 1970원)이 들기 때문이다. 루이비통 상하이 팝업스토어에서 책을 구입하면 증정하는 캔버스 백. 사진 소후 특히 이번 팝업 스토어는 고객들의 소장 욕구를 자극하는 마케팅으로 주목받았다. 루이비통은 상하이의 유명 커피 전문점 3곳과 협업하여 세 가지 테마의 팝업스토어를 열었고, 세 곳 모두 다른 색상의 캔버스 백을 선보였다. ‘LV x PLUSONE’ 팝업스토어는 베이지색 캔버스 백을, ‘LV x MANNER’ 팝업 스토어는 민트색 캔버스 백을, ‘LV x METAL HANDS’ 팝업스토어는 빨간색 캔버스 백을 증정하는 식이다. ━ “가방 3개 다 모았어요” 中 SNS에서 ‘도장깨기’ 대유행 중국 SNS에서는 루이비통 콜라보 가방을 모두 모으고 인증샷을 올리는 것이 유행이다. 사진 샤오훙수 행사 기간 루이비통 팝업스토어는 캔버스 백을 얻기 위한 사람들로 문전성시를 이뤘다. SNS에서 세 가지 색상의 가방을 모두 수집하고 인증하는 게시물이 인기를 끌면서 많은 소비자가 ‘도장 깨기’에 동참했다. 캔버스 백 하나를 위해 몇 시간씩 줄을 서는 건 기본이고, 수고비를 받는 구매대행부터 캔버스 백을 800위안(약 14만 520원)에 되팔이하는 리셀러까지 등장했다. 현지의 일부 언론은 이런 현상을 ‘젊은 세대의 어리석은 허영심 때문’이라고 평가했다. 이번 루이비통 팝업스토어는 ‘본말이 전도된 행사’라는 비판부터 ‘명품 브랜드가 스스로 브랜드 가치를 떨어트리는 것 아니냐’라는 의문까지 다양한 의견이 등장하며 논란의 중심에 섰다. 그러나 이번 행사가 명품 브랜드에 대한 중국 젊은 세대의 관심을 확대했다는 것만은 확실해 보인다. ━ 채소 시장부터 6000원 대음료까지… 명품 브랜드의 ‘다가가기’ 지난 몇 년간 다수의 럭셔리 브랜드가 중국에서 친근한 이미지를 내세우는 마케팅을 선보이고 있다. 2020년에는 약 2000평 규모의 프라다 채소 시장이 상하이 도심에 문을 열었다. 채소를 사면 프라다 핸드백을 증정하는 행사를 진행했고, 팝업스토어 운영 기간 동안 중국의 유명 인플루언서들이 모두 상하이에 모였다는 말이 나올 정도였다. 펜디와 희차의 콜라보 메뉴. 사진 펑파이신문 지난 5월에는 이탈리아 브랜드 펜디가 중국 음료 체인 브랜드 ‘희차(喜茶)’와 콜라보 제품을 선보여 중국 온라인을 뜨겁게 달궜다. 희차는 행사 기간 38위안(약 6757원)짜리 콜라보음료 세트를 시키면 배지 혹은 컵 받침을 증정하는 이벤트를 진행했다. 해당 콜라보는 중국 SNS 플랫폼 웨이보(微博)에서만 4500만 건이 넘는 게시물을 생산해냈다. ‘2019년 중국 명품시장 소비자 디지털 행동 통찰’에 따르면 중국의 30세 미만은 전 세계 고급 명품 소비의 42%를 차지했으며 2025년에는 50%에 도달할 것으로 예상됐다. 이는 중국 젊은 세대가 명품 소비 시장의 ‘주력군’이 되었음을 알 수 있는 대목이다. ‘젊은 층의 명품 소비 동기 및 구매 의향에 관한 연구’는 중국 젊은 세대가 주로 립스틱과 같은 비교적 저렴한 사치품을 구매한다고 발표했다. 이에 높은 가격을 자랑하는 명품 브랜드가 채소 포장, 음료 컵홀더, 캔버스백 등에 로고를 노출하면서 젊은 세대에게 친근하게 다가가고 있는 것이다. 중국 젊은 세대의 소비관념이 변화하고 있다. 이들의 소비 행위에는 복잡한 동기가 숨어있다. 특히 이번 루이비통 팝업스토어에서는 새로운 소비 트렌드를 엿볼 수 있었다. 바로 580위안에 캔버스 백 하나를 구매하려는 이들보다 세 가지 색상의 캔버스 백을 모두 모으려는 컬렉터들을 많이 볼 수 있었다는 점이다. 루이비통 캔버스 백 열풍을 단순히 ‘어리석은 허영심’으로만 해석하기 어려운 이유다. 명품 브랜드가 이러한 마케팅을 펼치는 데에는 젊은 소비자에게 브랜드 이미지와 브랜드가 추구하는 라이프스타일을 각인하고 잠재적인 소비자를 발굴하려는 목적이 숨어있다. 특히 명품 브랜드와 대중 브랜드의 콜라보 팝업스토어는 새로운 소비 경험을 중시하는 젊은 세대에게 크게 주목받고 있다. 명품 브랜드의 새로운 시도가 중국 젊은 세대의 마음을 열 수 있을지 귀추가 주목된다. 박고운 차이나랩 에디터

![[오늘의 운세] 6월 9일](https://pds.joongang.co.kr/news/component/joongang_sunday/202406/08/9866f29c-fc4e-4fd9-ad4a-3d0a95d53514.jpg.thumb.jpg/_ir_432x244_/aa.jpg)