에볼라가 기승을 부리는 서아프리카에 가서 에볼라 퇴치 활동에 동참하겠다는 자원자가 줄을 잇고 있다. 24일 공개모집 공고가 나간 지 엿새 만인 29일까지 의사·간호사 등 보건의료인력 약 40명이 신청했다. 정부는 서아프리카에 민·군 의료진 20명을 파견하되, 이 가운데 절반(10명)을 민간인 중에서 뽑을 예정이다. 다음달 7일이 신청 마감이라 민간인 경쟁률은 4대 1을 훌쩍 넘을 전망이다.

보건복지부 관계자는 29일 “모집공고를 내면서 지원자가 충분하지 않을까봐 걱정했는데 예상과 달리 적지 않은 지원자가 몰렸고 문의전화도 이어지고 있다”고 말했다. 복지부에 따르면 모집 직종인 의사와 간호사, 임상병리사 등이 골고루 지원했다. 저명한 감염내과 의사도 지원했다. 지원자 중에는 개인비용을 들여서라도 현장에 가겠다는 뜻을 밝힌 의사도 있다고 한다. 이와 관련, 정부는 파견 의료진의 보험 가입과 수당 지급을 검토 중이다.

이들이 남들이 기피하는 에볼라의 진원지로 뛰어들려고 하는 이유는 뭘까. 신영식 국립중앙의료원 감염병센터장은 “감염병 전문가들은 에볼라가 현지에서 퇴치되지 않으면 각 나라가 더 큰 혼란에 빠질 수 있다는 상황을 잘 알고 있다”며 “현지에서 에볼라를 조속히 퇴치하는 데 도움을 주려는 동기가 있을 것”이라고 풀이했다.

국경없는의사회(MSF) 한국사무소 에마뉘엘 고에 사무총장은 “에볼라 발병 같은 응급 상황에서 일할 때의 위험성을 충분히 알지만 환자의 고통을 없애주고 삶과 죽음 사이에서 분명한 변화를 줄 수 있는 건 의료진뿐이라는 사실을 알기 때문에 우리는 현장으로 간다”고 말했다. MSF는 올 3월 이후 소속 의사·간호사 등 구호활동가 700명이 현장을 다녀갔고 270명이 지금도 현지에서 활동하고 있다. 신종 감염병 대응 경험을 익히고 선진국의 의료 기술을 습득할 수 있다는 기대감도 작용한 것으로 분석된다.

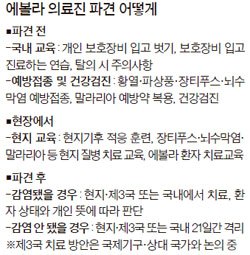

정부는 국내 의료진의 감염과 에볼라 국내 유입을 막기 위한 파견 준비도 착착 진행하고 있다. 우선 다음달 초 질병관리본부 소속 4명이 미국 질병통제예방센터(CDC)에 파견된다. 개인보호장비 안전하게 입고 벗기, 장비 착용한 채 진료하기, 탈의할 때 주의사항에 대한 교육 훈련 과정을 배워올 계획이다. 서아프리카 파견 의료진은 출국 전에 실전과 같은 실습을 받을 예정이다. 특히 보호장비를 벗을 때 환자의 체액이나 토사물 등 오염물질이 묻지 않도록 하는 훈련을 집중적으로 받게 된다.

또 황열·장티푸스·말라리아 등 현지 풍토병 예방 접종과 약물 복용을 하게 된다. 신영식 센터장은 “무더운 날씨에 개인보호장비를 장시간 착용하고 진료를 하기 위해서는 의료진이 건강하지 않으면 견딜 수 없을 것”이라며 “에볼라뿐만 아니라 현지에서 유행하는 질병도 광범위하게 다루게 된다”고 말했다.

의료진은 약 7~9주간의 현지 파견을 마친 뒤 감염 증상이 없더라도 에볼라 잠복기(21일) 동안 격리될 예정이다. 감염됐을 경우에는 현지 병원이나 미국·유럽 소재 의료기관 또는 국내로 후송돼 치료받게 된다. 환자 상태와 본인 의사에 따라 결정할 예정이다. 제3국에서 격리 또는 치료받는 방안은 국제기구 및 상대 국가 등과 논의 중이다.

◆오바마, 의무격리 비판=버락 오바마 미국 대통령은 28일(현지시간) 뉴욕·뉴저지 등지에서 시행 중인 에볼라 발병국 여행객에 대한 ‘21일간 의무격리’ 조치에 대해 “자원봉사 의료진의 사기를 꺾는 행위”라며 공개 비판했다. 오바마 대통령은 “막연한 두려움이 아닌 객관적 사실과 합리적인 판단에 따라 행동해야 한다”며 이 조치 철회를 요구했다. 그러나 미 국방부는 이날 “서아프리카에서 구호 활동한 뒤 귀환하는 군인들의 격리 조치를 전면 확대할지 검토 중”이라고 밝혀 오바마 대통령과 상반된 입장을 보였다. 미국에서 에볼라 치료를 받은 환자 9명 중 사망한 토머스 에릭 덩컨을 뺀 7명이 완치됐고 1명은 치료 중이다.

박현영·하선영 기자

![국밥 앞에 두고 5분째 꾸벅…'음주운전' 딱 잡아낸 경찰 눈썰미 [영상]](https://pds.joongang.co.kr/news/component/htmlphoto_mmdata/202405/23/90e9f164-ecae-4dee-accd-1f69973139b2.jpg.thumb.jpg/_ir_432x244_/aa.jpg)

![[속보] 대법 "이혼해도 혼인 무효 가능"…40년 만에 판례 변경](https://pds.joongang.co.kr/news/component/htmlphoto_mmdata/202405/23/7cb64b00-1456-430a-b81a-46f460514e11.jpg.thumb.jpg/_ir_432x244_/aa.jpg)

![[오늘의 운세] 5월 23일](https://pds.joongang.co.kr/news/component/htmlphoto_mmdata/202405/23/9866f29c-fc4e-4fd9-ad4a-3d0a95d53514.jpg.thumb.jpg/_ir_432x244_/aa.jpg)