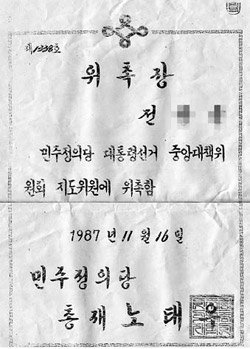

전모(86)씨가 독립유공자 중국동포 피해자들에게 자신이 ‘한국 정부 관계자’라며 보여준 서류.

전모(86)씨가 독립유공자 중국동포 피해자들에게 자신이 ‘한국 정부 관계자’라며 보여준 서류.중국 지린(吉林)성 룽징(龍井)시에 사는 중국동포 최동길(59)씨는 독립유공자 후손이다.

그의 할아버지는 1919년 3·1 운동 후 중국 룽징에서 ‘3·13 만세운동’에 참가하는 등 독립운동에 투신했다. 그런데 그는 5년째 만주 일대에서 떠돌이 생활을 하고 있다. 2007년 1월 룽징시에서 열린 ‘독립유공자 후손 비자 발급 설명회’에 참석하면서 그의 인생이 꼬이기 시작한 것이다. 최씨는 당시 “한국 정부가 독립유공자 후손에게 우선적으로 입국비자를 준다”는 말을 믿고 집과 땅을 모두 팔았지만 결국 비자를 받지 못했다. 남은 재산이 거의 없기 때문에 현재 부인이 병원에 입원해 있지만 치료도 제대로 못하고 있다. 그는 “죽는 것보다 사는 것이 고통스럽다”고 말했다.

최씨와 같은 독립유공자 후손 중국동포들이 ‘비자 사기’에 속아 5년째 고통을 겪고 있다.

이들은 2007년 곧 한국으로 갈 줄 알고 땅과 집을 팔거나 직장을 그만뒀지만 비자발급이 거부돼 경제적 피해를 입었다고 주장하고 있다. 피해자가 2000여 명에 이르며, 돈이 없어 노숙하는 사람도 160여 명이라고 한다.

피해자들에 따르면 한국에서 온 전모(86·무직)씨가 2007년 당시 비자설명회를 열면서 자신을 ‘재중동포 민원봉사실 개설위원회’ 대표라고 소개했다. 전씨는 설명회에서 한명숙 전 총리와 찍은 사진과 노태우 전 대통령 명의의 ‘위촉장’을 보여주며 “노태우 대통령 때부터 정부 일을 해왔다”고 말했다.

그러면서 “한국 정부가 다른 중국동포와 달리 독립유공자 후손들에겐 추첨을 거치지 않고 바로 비자를 주기로 했다”고 말했다. 이 때문에 중국동포 사회의 명망가인 옌볜(延邊)대학의 박창욱 교수도 비자 접수를 적극 도왔다. 전씨는 수수료와 업무추진비 명목으로 3억~4억원의 돈을 받아갔다는 게 피해자들의 추산이다.

그러나 2000명이 넘는 중국 거주 독립유공자 후손들의 ‘방문취업비자’(H-2) 신청은 거부됐다. 당시 국가보훈처에서 “독립운동가 후손으로 인정되려면 조상이 일제 치하에서 징역을 살았거나 유명을 달리했다는 걸 증명해야 한다”며 증빙서류를 요구했기 때문이다. 하지만 대다수 중국동포들은 일제말 혼란기에 호적 정리가 제대로 안 돼 후손을 증명할 수 있는 증빙서류가 부족했다.

피해자들이 계속 늘어나면서 중국동포 사회가 고통을 받고 있다. 박 교수와 같이 비자 접수에 적극 협조한 동포사회 유명인사들은 신망을 잃었다.

이 같은 소식을 들은 새누리당 김충환 전 의원실이 나서 지난해 12월 보훈처·법무부와 협의했지만 이들을 입국시켜 사고가 났을 때 책임 소재 문제 때문에 결국 흐지부지됐다. 피해자를 대표해 항일열사연구회 박권철(49) 회장은 18일 서울 은평경찰서에 전씨의 비자 사기를 처벌해 달라는 내용의 진정서를 제출했다. 경찰은 피해 관련 자료를 입수한 뒤 수사에 착수할 방침인 것으로 알려졌다.

김영혜 인권위 상임위원은 “사기사건에 피해를 입어 사정이 딱하지만 모두 구제해주기는 어려울 것”이라면서 “일제에 의해 투옥되거나 사망하지 않더라도 독립운동에 기여한 유공자의 후손에 대한 우대대책을 마련할 필요는 있다”고 말했다.

한영익 기자

중국동포들을 울린 ‘비자사기’ 사건은

- 2005년 전모(86)씨, 박창욱 교수 등과 접촉해 ‘독립유공자 후손은 비자 발급 가능하다’며 접근

- 2007년 전씨 등, 중국에서 설명회. 비자 신청 접수

- 2011년 8월 비자 발급 계속 거부당하자 박권철 회장 등 국회 방문해 피해구제 호소

- 2012년 5월 박 회장 등 경찰에 전씨를 상대로 한 진정서 제출

![[오늘의 운세] 5월 23일](https://pds.joongang.co.kr/news/component/htmlphoto_mmdata/202405/23/9866f29c-fc4e-4fd9-ad4a-3d0a95d53514.jpg.thumb.jpg/_ir_432x244_/aa.jpg)

![대방동서 놀던 아이가 왜 노르웨이 있나...엄마는 절규했다 [강주안 논설위원이 간다]](https://pds.joongang.co.kr/news/component/htmlphoto_mmdata/202405/23/e6a2d7f8-eae0-433a-b5c0-e19df73a1412.jpg.thumb.jpg/_ir_432x244_/aa.jpg)

![용산파견 싫다, 책임질 일 더 싫다…관가 빨라진 정권말 복지부동 [흔들리는 공직사회]](https://pds.joongang.co.kr/news/component/htmlphoto_mmdata/202405/23/a8c379e5-b346-43f7-b2d5-4354c5366e70.jpg.thumb.jpg/_ir_432x244_/aa.jpg)