“드디어 뉴욕 지하철에서 휴대전화가 터진다.” 2011년 9월 미국 주요 일간지들이 “뉴욕 지하철 6개 역에 처음으로 통신용 광케이블이 설치됐다”며 보도한 내용이다. 국내에선 1996년부터 지하철에서 휴대전화 통화가 가능했지만, 세계 최고의 도시라는 뉴욕에선 15년 뒤에야 이게 가능해진 것이다. 미국 CNN은 지난해 서울 지하철을 ‘세계 9대 지하철’로 꼽으면서 “모든 곳에서 휴대전화와 무선 인터넷을 사용할 수 있는 유일한 지하철”이라고 극찬했다.

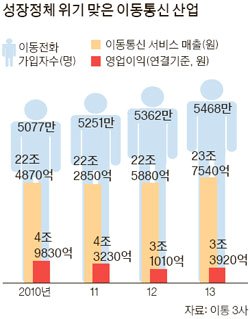

1984년 한국이동통신서비스(SK텔레콤의 전신)가 설립되면서 막을 올린 국내 이동통신 서비스는 세계 최고 수준을 자랑한다. 하지만 이통업계 안팎에서는 곧 성장 한계에 부딪힐 것이라는 우려가 끊이지 않는다. 도를 넘은 보조금 경쟁, 포화상태에 접어든 스마트폰 시장, 거액의 설비투자와 요금 인하 압박 등이 산업의 미래를 옥죄고 있다는 것이다.

고려대 이동원(경영학과) 교수의 분석에 따르면 2005년 2조8000억원이던 한국 이통시장의 마케팅비는 2012년 6조8000억원으로 늘었다. 이 과정에서 번호이동은 294만 건에서 1260만 건으로 4.3배 늘었다. 이 교수는 “휴대전화 가입률이 100%를 넘다보니 신규 고객을 유치하기 위해 상대방 고객을 뺏는 제살깎기 경쟁을 하고 있다”며 “설비투자, 통신요금 인하 등 이용자 편익을 늘리는 데 써야 할 돈이 소모적인 경쟁에 투입되고 있는 셈”이라고 꼬집었다.

5세대(5G) 이동통신 시대를 앞두고 매년 7조~8조원을 쏟아붓는 설비투자도 부담이다.

25일 메릴린치에 따르면 국내 이통 3사의 지난해 설비투자액은 총 7조2000억원이다. 매출 대비 투자비 비중은 경제협력개발기구(OECD) 28개 회원국 가운데 3위다. 반면 이통 3사의 매출 대비 EBITDA(법인세·이자·감가상각비 차감 전 영업이익) 비율은 꼴찌에서 3위다. 앞으로 네트워크 고도화를 위해 더 막대한 시설투자가 필요하지만, 재원마련이 간단치 않다는 의미다.

업계에선 수익성 악화의 원인 중 하나로 통신요금 인하 압박을 꼽는다. 순수하게 이통 서비스 요금만 떼고보면 한국 가계의 통신비는 비싼 편이 아니다. 메릴린치의 분석에 따르면 한국의 분당 평균 음성요금(RPM)은 0.043달러로 OECD 24개 회원국 중에서 4번째로 저렴하다. 한 이통사 관계자는 “한국 가계의 통신비가 높게 나오는 것은 비싼 단말기 가격과 잦은 단말기 교체 탓”이라며 “그런데 정치권에서는 만만한 이통사에 요금을 내리라고 압박한다”고 하소연했다.

세계 시장을 선도하는 ‘원천기술’이 없다는 점도 아쉬운 대목이다. 기술 도입이나 확산 속도는 세계 ‘최초’ ‘최고’ 타이틀을 달고다니지만, 원천기술 대부분은 해외서 빌려온 것이다. 그러다보니 이통산업이 ‘덤 파이프’(Dumb Pipe·부가가치를 제공하지 못하는 단순한 네트워크 제공)로 전락하고 있다는 자조가 나온 지 오래다. 전문가들은 이통산업이 다시 날개를 펼 수 있는 해법으로 ‘스마트 파이프’로의 진화를 주문한다. 단말기·플랫폼·애플리케이션 등에 들어간 스마트 기능을 네트워크로 가져오라는 것이다.

한양대 신민수(경영학부) 교수는 “정보기술(IT) 생태계에서 네트워크는 소비자를 연결하는 채널 역할을 하는 동시에 플랫폼·단말기 산업을 발전시키는 선순환 연결고리 역할을 한다”며 “네트워크 경쟁력을 강화하지 않으면 IT 생태계가 활기를 잃는 악순환이 발생할 수 있을 것”이라고 진단했다.

손해용 기자

![[속보] 대법 "이혼해도 혼인 무효 가능"…40년 만에 판례 변경](https://pds.joongang.co.kr/news/component/htmlphoto_mmdata/202405/23/7cb64b00-1456-430a-b81a-46f460514e11.jpg.thumb.jpg/_ir_432x244_/aa.jpg)

![[오늘의 운세] 5월 23일](https://pds.joongang.co.kr/news/component/htmlphoto_mmdata/202405/23/9866f29c-fc4e-4fd9-ad4a-3d0a95d53514.jpg.thumb.jpg/_ir_432x244_/aa.jpg)

![국밥 앞에 두고 5분째 꾸벅…'음주운전' 딱 잡아낸 경찰 눈썰미 [영상]](https://pds.joongang.co.kr/news/component/htmlphoto_mmdata/202405/23/90e9f164-ecae-4dee-accd-1f69973139b2.jpg.thumb.jpg/_ir_432x244_/aa.jpg)