“흥일리불약제일해(興一利不若除一害·이익 되는 일 한 가지를 꾀함이 해로운 일 한 가지를 제거함만 못하다).”

‘규제개혁’ 성공의 조건

칭기즈칸의 아들 오고타이칸이 선왕의 위업에 버금갈 ‘멋진’ 일을 이룩하고 싶다며 고명대신(顧命大臣임금의 유지를 받들어 나라의 뒷일을 부탁받은 신하) 야율초재에게 묻자 돌아온 답이다. 정부가 해야 할 일의 우선순위를 정함에 있어 이처럼 간단명료하지만 실행에 옮기기 어려운 주문은 또 없을 것이다.

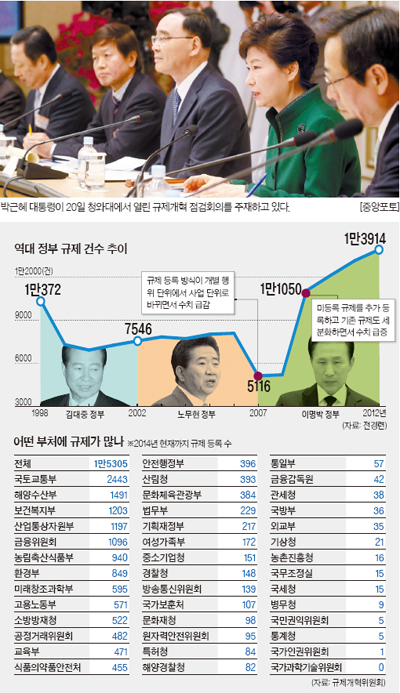

장장 7시간 동안 계속된 ‘규제개혁 끝장토론’은 일단 규제개혁에 대한 큰 기대를 불러일으키는 데는 성공했다. “국민들이 알지도 못하는 일을 하면 무슨 소용이냐”며 장관에게 핀잔을 주는 대통령의 모습에 시원함을 느낀 국민도 많았으리라. 국민이 공감할 수 있고, 그래서 순응하고 협조할 수 있도록 정부의 일하는 방식을 바꾸라는 말은 행정 민주화를 촉구하는 말로 들렸다. 규제개혁 성과를 엄격히 평가해 장·차관 인사와 부처 예산에도 연계하겠다는 대통령의 의지 표명은 이 정부의 규제개혁이 각 부처 장관 중심으로 이뤄질 것임을 예상케 했다. 매우 바람직한 접근방법이다. 타 부처의 규제에 대해서는 혀를 차면서 자기 부처의 규제는 성역처럼 다루기 일쑤였지 않았나.

특히 “정부가 모든 것을 다할 수는 없습니다”란 박근혜 대통령의 발언에 주목할 필요가 있다. 이보다 더 의미가 크고 중요한 말은 없다. 민주화 이후 역대 대통령들은 어쩌면 오고타이칸처럼 반짝이는 아이디어 찾기에만 바빴는지 모른다. 희한한 이름의 전시성 사업을 벌이기 좋아했고, 정부 능력을 과신해 단기적이고 가시적인 성과에 매달리곤 했다. 이런 유혹을 이겨내지 못하면 본래 생색이 잘 나지 않는 규제개혁은 뒷전으로 밀리기 일쑤다.

규제는 사건과 사고를 먹고 자란다. 어쩌다 발생한 한두 건의 사고를 확대 해석해 정부의 무사안일과 무책임을 성토하면 악성 규제는 순식간에 두 배, 세 배로 번식한다. 도대체 정부가 무슨 수로 모든 사고를 막을 수 있나. 사고 때마다 대책(규제)을 내놓으라고 성화인 여론에 대해 앞으로는 “정부가 모든 책임을 다 질 수는 없습니다”라며 의연히 맞설 수 있어야 한다. 대신 정부가 책임질 부분은 확실하게 책임지되 국민 개개인, 기업·기관이 책임질 부분을 명확히 해야 한다. 그 경계선을 분명하게 만들지 않는다면 우리 사회에 만연해 있는 규제만능주의를 타파할 길이 없다.

박 대통령은 ‘돈 들이지 않고 할 수 있는 개혁’이 규제개혁임을 강조했다. 맞는 말인 동시에 틀린 말이다. 수 조원까지는 아니지만 최소 3000억~4000억원의 예산을 투입하지 않으면 지금 바라는 규제개혁의 목표를 달성할 수 없다. 규제일몰제를 하면 무슨 소용인가. 지난 정부에서 일몰시한을 걸었던 대부분의 규제가 버젓이 살아나지 않았나. 지속시킬지 폐지할지를 심사할 예산도, 인력도 준비된 바 없었던 게 가장 큰 이유다.

말뿐인 규제총량제도 마찬가지다. 불합리한 규제 탓에 우리 국민이 부담하는 연간 순비용은 국내총생산(GDP)의 10% 선으로 추정된다. 어림잡아 130조원이다. 엄청난 비용을 줄여줄 규제개혁에 돈을 쓰는 데 어찌 그리 인색한가?

가당찮아 보이는 규제라 해도 하나하나가 나름의 스토리와 이유를 갖고 있다. 단순한 경제 논리만으론 없앨 수 없다는 얘기다. 비용과 편익을 꼼꼼히 따져 설득하고, 보완대책도 마련해야 비로소 타협과 합의의 창이 열린다.

제대로 된 규제개혁이 이뤄지려면 철저히 현장주의로 무장한 뒤 개별 민원 해결식보다 시스템 전반에 대한 개혁이 이뤄지도록 해야 한다. ‘끝장토론’이 보여준 것은 바로 이것이다. 현장의 목소리를 들으면 문제해결의 묘안을 찾아낼 수 있다. 그런데도 관계공무원(특히 지방공무원)은 두꺼운 법령집을 보여주며 민원인의 딱한 사정은 이해되지만 편의를 봐주기는 어렵다고 발뺌하기 일쑤다. 단언컨대 그처럼 공무원들이 규제에 매달리는 건 다른 어떤 것보다도 후환을 염려해서다. 매부터 들고 보는 감사원이 무섭고, 일관성 없는 보도 태도의 언론을 믿지 못해서라는 얘기다. ‘보신주의’는 행정책임을 묻는 데 한계가 없는 우리의 후진적 풍토병이다.

불량규제의 가장 큰 파이프라인인 의원입법에 대해선 안타깝게도 뾰족한 대책이 없다. 규제의 궁극적인 비용 부담자는 기업이 아니라 소비자인 국민이다. 그런 의미에서 규제는 ‘숨겨진 세금’이다.

규제 공무원을 ‘공공의 적’으로 몰기만 해선 안 된다. 이들을 규제만능주의에서 벗어나지 못하게 하는 동기와 유인이 무엇인지, 보상체계에 어떤 문제가 있는지를 정확히 파악해야 한다. 우리 국민과 기업의 관심은 ‘규제를 몇십 % 줄이는지’에 있지 않다. 규제 공무원이 상식을 가진 사람들이기를, 그리고 이해와 아량을 갖고 행정사무를 처리해주길 바랄 뿐이다. 아직도 권위주의의 탈을 벗지 못한 우리 관료조직이 스스로 잘못을 찾아 고치는 자기교정조직(self-correcting organization)으로 거듭나길 바란다. 규제개혁의 성패도 결국은 여기에서 판가름 날 것이다.