17일 밤 발생한 화재로 불에 탄 서울 수표동 공구상가. ‘화교사옥’으로 불리는 이 건물은 한국에 거주하는 중국인들을 위해 1928년 처음 지어졌다. [변선구 기자]

17일 밤 발생한 화재로 불에 탄 서울 수표동 공구상가. ‘화교사옥’으로 불리는 이 건물은 한국에 거주하는 중국인들을 위해 1928년 처음 지어졌다. [변선구 기자]

17일 오후 10시 서울 중구 수표동 11-9번지 ‘화교사옥(華僑舍屋)’에서 불이 났다. 추모(90·여)씨와 전모(81·여)씨 등 노인 2명이 목숨을 잃었고 쪽방에 살던 노인 19명은 찜질방으로 옮겨 생활하고 있다. 화교 사옥은 건물 서편의 3분의 1이 형태를 알아볼 수 없게 무너져 내렸다.

‘중국인들의 집’이란 뜻의 건물명과 달리 화교사옥에는 현재 중국인이 단 한 명도 살고 있지 않다. 3층짜리 건물(바닥 면적 1003㎡)의 1층엔 공구상 31개가 들어서 있다. 슬레이트 지붕과 나무 판자로 덕지덕지 이어 붙인 2~3층의 쪽방 42칸에는 한국인 34명이 살고 있다. 대부분 폐지를 주워 생활하거나 노점상을 운영하는 노인들이다.

화교사옥은 일제 시대에 만들어져 뼈대가 현대 건물처럼 철골이 아니라 나무로 돼 있다. 층 구분이 모호할 정도로 시멘트·벽돌을 발라 쪽방 여러 개를 만들었기 때문에 화재에 취약하다. 이 때문에 중구청은 2003년 화교사옥을 ‘재난 위험시설’ D등급으로 분류했다. 2대째 이곳에 살고 있는 정광수(46)씨는 “소방서와 구청에서 소화기 여러 개를 설치했지만, 대부분 연탄 보일러를 때는 데다 폐지를 모아두는 노인들이 많아 불이 나면 큰 사고가 날 수밖에 없었다”고 말했다.

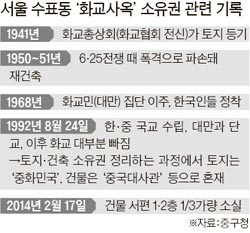

하지만 이곳은 개발을 비켜난 도심 속 섬처럼 방치돼 있다. 한국과 중국, 대만 간 외교 문제가 얽혀 있기 때문이다. 화교사옥은 일제 시대 국내에 들어온 화교들이 머무를 기숙사를 마련하기 위해 화교협회의 전신인 ‘화교총상회’가 지었다. 현재의 수표동 부지는 화교총상회가 소유했던 세종로의 중앙우체국 부지를 일제가 수용하고 환지(換地·다른 땅으로 바꿔줌)해준 곳이다. 협회는 1941년 ‘중화민국(대만)’ 이름으로 토지 소유권 등록을 했다. 당시에는 외국인이 토지를 취득할 수 없었기 때문에 국가 이름으로 등록을 한 것이다.

하지만 현재 화교사옥의 토지 소유자는 화교협회로, 건물 소유자는 중국 대사관으로 등록돼 있다. 중국과 대만이 49년 분리됐고, 한국은 92년 8월 중국과 국교 수립을 하면서 대만과 관계가 단절됐다. 이때 소유권을 정리하는 과정에서 토지는 ‘중화민국’으로, 건축물은 ‘중국 대사관’으로 나눠진 것이다. 중구청 관계자는 “외교 문제가 있어 화재 위험이 높다는 걸 알면서도 재건축 등을 섣불리 시도할 수 없었다”고 말했다. 중구청의 지구단위계획상 이 땅은 현재 공원으로 분류된 상태다.

화교들은 90년대 초를 전후해 대부분 화교사옥을 떠났다. 한국인들은 70~80년대 ‘이촌향도(농촌 떠나 서울로 이주함)’가 절정에 달한 시기 이곳으로 밀려들었다. 대부분 계약서 없이 화교들에게 일정한 값을 지불하고 들어왔다고 한다. 이번 화재로 사망한 전모(81)씨도 70년대부터 40여 년간 거주했다고 한다. 국내 민법 규정상 20년 이상 주인이 권리를 주장하지 않는 ‘무주지’에 들어가 살면 소유권을 주장할 수 있다. 하지만 화교협회는 “상가와 일부 쪽방은 임대료를 받는 등 실질적으로 관리를 했고 입주자들이 무단 점거한 것”이란 입장이다. 이번 화재로 집을 잃은 입주자들이 보상이나 이주비 등을 받기 어렵다는 얘기다. 중구청은 18일 화교협회에 “안전상 문제로 당분간 해당 건물을 사용하지 말아달라”는 협조 공문을 발송했다.

글=이유정 기자

사진=변선구 기자