중소기업 부장인 김모(45)씨는 8여 년 전 아내와 함께 목표를 세웠다. 초등학교를 막 입학한 외동딸을 장차 특목고에 보내겠다는 것이었다. 김씨는 “아내도 나도 명문대 출신이 아니고, 영어도 신통치 않아 설움을 겪었다. 자식에게 그런 콤플렉스를 물려주긴 싫었다”고 말했다.

부부는 딸을 위한 정보를 모았다. 주로 직장 선배, 다른 학부모, 학원강사에게 조언을 구했다. 초등 3학년 여름방학을 맞은 딸을 미국에 어학연수 보냈고, 4학년부터는 매주 대여섯의 학원에 다니게 했다. 아내는 딸 뒷바라지에 전념하기 위해 직장을 그만뒀고, 김씨도 딸의 수행평가 과제물을 위해 새벽까지 과제물과 씨름하곤 했다.

‘적신호’가 켜진 건 중학교 1학년 말부터다. 입버릇처럼 “학원 가기 싫다”던 아이가 부모 몰래 학원 수업을 빠지기 시작했다. 학교 담임 교사도 “수업 태도가 좋지 않고 지각도 잦다”고 경고했다.

놀란 부부는 이유를 캐물었지만 딸은 침묵했다. 참다 못한 김씨가 언성을 높이면 딸은 “내가 뭘 원하는지 관심이나 있었냐”며 방문을 잠갔다. 김씨는 “좋은 부모가 되려 많은 걸 희생했는데 정작 딸은 몰라주니 마음이 답답하다”고 말했다.

자녀에게 ‘좋은 부모’가 되고 싶은 건 부모라면 누구나 갖는 마음이다. 대부분 나름의 방식으로 노력한다. 하지만 자녀는 행복하다고 느끼고 있을까. 한국 어린이·청소년의 ‘주관적 행복 지수’가 경제협력개발기구(OECD) 회원국 가운데 2014년까지 6년 연속 꼴찌에 머물고 있는 사실만 봐도 자녀는 그렇게 생각하지 않을 가능성이 크다.

그렇다면 부모와 자녀가 서로 다른 곳을 바라보고 있는 이런 현상의 원인은 뭘까. 정진곤 한양대 교육학과 교수는 “한국 부모는 자녀 교육에 대한 관심은 높아도 정작 자녀가 무엇을 원하는지엔 무관심하기 때문”이라고 짚었다. 어른의 눈높이에서 아이들에게 필요한 것을 찾을 뿐 정작 자녀에겐 잘 묻지 않는다는 설명이다.

스스로 “가부장적이고 고집이 센 경상도 남자”라고 말하는 황선준 경남교육연구정보원장은 스웨덴 여성과 결혼해 20여 년간 현지에 머물며 세 자녀를 길렀다. 그의 가족은 휴가철 가족여행지, 스마트폰·애완동물 구입 등 크고 작은 일을 가족회의에서 정했다. 모든 결정 전엔 자녀의 의견을 충분히 듣고 토론했다.

황 원장은 “스웨덴 부모는 ‘내가 어떤 부모가 되고 싶은가’보다 ‘내 아이는 어떤 부모를 원하는가’를 고민한다”며 “이처럼 주어만 바꿔 생각해도 자녀 문제 대부분이 해결될 것”이라고 말했다.

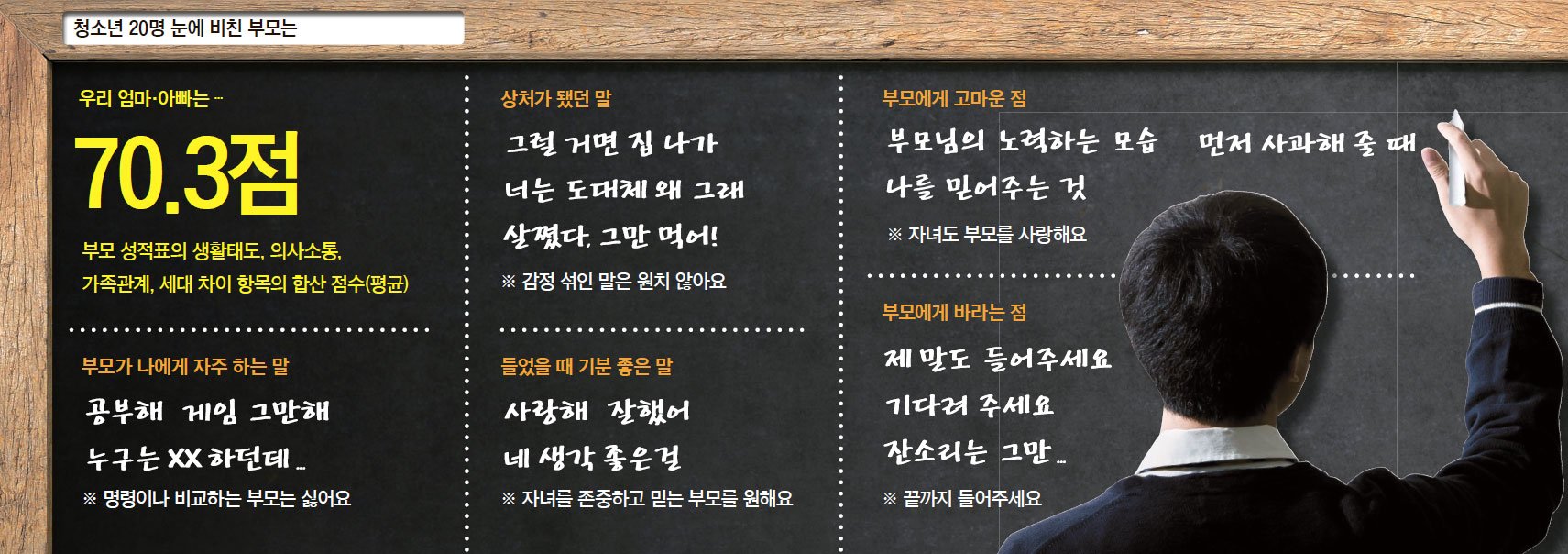

전문가들의 지적도 마찬가지다. 자녀 눈에 비친 부모의 모습부터 살펴보라고 권한다. 청소년 상담가 오경미(34)씨는 ‘부모 성적표’를 활용하라고 조언했다. 부모의 의사소통, 생활습관 등 20개 문항에 대해 자녀가 점수를 매기는 방식이다. 그는 “평소 소통이 많지 않은 학생은 막상 부모가 대화를 청해도 응하지 않는다. 대신 성적표로 부모를 평가할 기회를 주면 아이들도 흥미를 느끼고 참여한다”고 설명했다.

오씨가 청소년 20명을 설문한 결과 부모들은 평균 70.3점(100점 만점)을 받았다. 주로 ‘말이 잘 통한다’ ‘말과 행동이 일치한다’ 등의 항목에서 낮은 점수를 받았다. 아이들은 부모에게 바라는 말에 ‘제 말을 들어주세요’ ‘기다려 주세요’라고 적었다. 오씨는 “특히 사춘기 학생은 자신의 의견을 끝까지 들어줄 수 있는 부모를 가장 좋은 부모라고 여긴다”고 말했다.

좋은 부모라고 해서 자녀가 원하는 걸 다 들어줄 수는 없다. 오히려 들어줄 수 없는 요구는 거부하고, 해서는 안 될 일은 제지해야 한다. 안양동초등학교 이서윤 교사는 “중요한 건 대화의 방식이다. 거부할 것은 거부하되 충분히 설명하면 된다”고 말했다. ‘하지마’ 식의 명령 대신 ‘아빠·엄마는 이렇게 하면 좋겠다’는 식의 대화를 이어 간다면 자녀도 부모를 인정하게 된다.

박모(47·경기도 안양)씨의 사례를 보자. 두 아들은 한때 컴퓨터 게임에 빠졌다. 박씨는 PC 앞에 앉은 아들을 볼 때마다 “하지 마라”며 호통을 쳤다. 하지만 두 아들의 반발은 심해졌다. 박씨는 방법을 바꿨다. 게임을 해도 당장 제지하지 않고 “끝나면 이야기하자”며 기다렸다. 게임을 좋아하는 이유를 자세히 듣고 한 주에 몇 시간 하는 게 적당할지 함께 토론했다. 박씨는 “대화로 게임 시간을 정하니 아들들도 약속을 잘 지켰다”고 밝혔다.

하지현 건국대 정신과 교수는 “사춘기 자녀를 둔 부모들은 ‘무엇을 해주고 싶다’는 욕구, ‘뒤처지면 어떡하나’의 불안감에 시달리곤 한다. 이런 욕심을 통제하고 자녀 스스로 성장하도록 기다릴 줄 아는 부모가 자녀에게 정말 좋은 부모”라고 말했다.

천인성·신진 기자 guchi@joongang.co.kr

![[오늘의 운세] 5월 15일](https://pds.joongang.co.kr/news/component/htmlphoto_mmdata/202405/15/9866f29c-fc4e-4fd9-ad4a-3d0a95d53514.jpg.thumb.jpg/_ir_432x244_/aa.jpg)