무상급식, 무상보육 등 이른바 ‘무상(無償)’ 교육복지를 둘러싼 논쟁이 뜨겁다.

꼬이고 꼬인 대한민국 교육복지

다른 나라에서도 교육복지는 논쟁거리의 대상이다. 아무리 잘사는 나라라 해도 재원과 예산의 한계가 있는 탓이다. 하지만 논쟁의 초점은 우리나라와 조금 다르다. 진보가 선점한 이슈(무상급식)인지, 보수가 밀어붙이는 이슈(무상보육)인지를 놓고 다투는 경우는 거의 없다. 아동·가족복지 차원에서 종합적으로 접근하는 것이 유럽과 미국 등 교육복지에 대해 오랜 사회적 논쟁을 벌인 나라들의 전통이다.

중앙SUNDAY는 먼저 JTBC ‘비정상회담’의 출연진에게 과거 보육과 급식에 대한 경험을 물어봤다. 세금을 많이 내고 실질소득이 적은 유럽 국가 국민은 국가의 보조로 복지 혜택을 누리는 경우가 많았다.

“저렴한 비용으로 유치원에 다닐 수 있었어요. 어릴 땐 1~4시간 머무를 수 있었지만 요즘은 더 오래 머물 수도 있어요.”

독일, 市에 따라 3세부터 무상보육

다니엘 린데만(30·독일)은 어린 시절 주로 유치원에 있었다고 했다. 학비는 성당 유치원에 다녔기 때문에 성당과 정부, 부모가 나눠 부담했다.

독일에서는 시(stadt)에 따라 만 3세 이상 아동에 대해 무상보육을 시행하는 경우도 많다. 국내 기업을 비롯해 많은 회사가 몰려 있는 에슈본(Eschiborn)시의 경우 세수가 좋아 유치원은 무료로 다닐 수 있다고 했다. 돈을 내야 하는 지역도 한 달에 50유로(약 7만원) 안팎만 내면 아이를 유치원에 맡길 수 있다. 한국은 지역에 따라 다르지만 만 4세 아동이 어린이집을 다니면 국가지원금 22만원을 제외한 특별활동비 10만원 정도를 내야 한다.

독일 초등학교의 경우 급식을 먹을 일이 없다고 했다. 대부분 오전 수업만 하고 끝나기 때문이다. 린데만은 “수업을 마치고 어머니 직장에 가서 함께 점심을 먹었다”고 했다. 지금도 많은 부모가 낮 12시에 아이를 데리러 간다. 부모 모두 직장 때문에 아이를 오후 5시까지 학교에 맡겨야 할 경우 점심값은 한 끼에 2~4유로(2800~5400원), 한 달에 70유로(9만5000원)를 낸다. 메뉴로는 주로 스파게티와 너깃·감자칩 등이 나온다.

로빈 데이아나(24·프랑스)도 어린 시절 학교에서 급식을 먹었던 기억이 생생하다고 했다. 부모님과 국가가 적정 비율만큼 돈을 나눠 냈고(프랑스는 소득에 따라 8단계로 구분해 급식비 부담) 보통 고기와 야채가 나왔다고 기억했다. 매주 금요일엔 영양 비율에 맞게 구운 생선이 나왔다고 말했다. “맛은 별로 없었다”고 기억했다. 줄리안 퀸타르트(27·벨기에)는 급식은 없었지만 유치원비를 국가에서 대부분 지원해준다고 했고, 에네스 카야(30·터키)는 도시락을 싸서 다닌 기억이 있다고 말했다. 대부분 국가의 보육 및 급식 지원에 대해선 자연스럽게 받아들였다.

종합적 교육복지 고민하는 미·영

교육복지의 전통이 긴 나라에선 아이들에게 공짜 밥을 먹일지 공짜로 돌봐줄지를 놓고 아웅다웅하는 경우는 없다. 어떻게 하면 아이들에게 질 좋은 교육을 제공하고 자녀를 둔 부모의 노동력을 효과적으로 활용하며 출산율을 제고할 수 있을지에 초점이 맞춰져 있다.

급식과 관련해선 미국의 ‘학교급식프로그램’(NSLP·National School Lunch Program)을 주목할 만하다. 미국은 무상급식률이 50%에 미치지 않는 나라다. 하지만 소득에 따라, 지역 경제 수준에 따라 큰 부담 없이 질 좋은 급식을 제공받을 수 있다.

NSLP는 미국 농무부(USDA) 소관이다. 1946년 국가급식법이 제정됐을 때만 해도 아동결식을 막는 데 초점이 맞춰져 있었다. 하지만 지금의 관심사는 균형 잡힌 식단이다. 저소득층 아동들이 정크푸드를 과도하게 섭취해 비만해지거나 영양 불균형에 빠지는 걸 막기 위해서다.

농무부는 NSLP의 정책목표에 대해 “아동의 성장과 균형 잡힌 식단 제공, 효율적인 교육시스템 마련을 위한 지원”이라고 밝히고 있다. 공짜 밥을 줄 것인지, 말 것인지가 아니라 미래의 자원인 아동들을 어떻게 하면 건강하게 키울 것인지를 고민하는 것이다.

비용 부담도 크지 않다. 일정 소득 이하의 아동들에겐 무료, 저소득층 아동들은 최소비용(40센트)에 급식을 제공한다. 소득기준을 넘는 가정 아동들은 한 끼에 2.98달러의 비용을 낸다. 무상급식 대상자들은 다른 사회보장 프로그램을 통해 수집된 정보로 선정되기 때문에 별도의 신청 절차가 없다. 이른바 ‘낙인효과’를 방지할 수 있는 것이다.

더욱이 커뮤니티자격옵션(Community Eligibility Option) 프로그램을 연방정부가 지원해 학군 내 무상급식 대상자 비율이 40%를 넘으면 전체 학생들에게 무상급식을 제공할 수 있다. 농무부는 “직접 조사나 서류업무를 통한 행정비용을 아낄 수 있고 더 많은 학교와 학생들을 급식프로그램에 참여시키기 위해서”라고 밝히고 있다.

보육제도와 관련해선 영국이 지난 9월부터 시행에 들어간 ‘입학 전 무상 교육 및 보육’(Free Early Education & Childcare) 프로그램이 관심을 끈다. 이 제도는 3~5세 유아에게 연간 570시간(주 15시간씩 38주)의 무상보육 프로그램을 제공한다.

주목할 것은 역시 정책목표다. 닉 클레그 영국 부총리는 지난 8월 무상보육 제도를 시행하면서 이렇게 말했다.

“학교에 입학하기도 전에 경제적인 이유로 교육권을 박탈당해선 안 된다. 저소득층 자녀의 입학 전 교육은 모든 학생이 더 좋은 교육을 받기 위한 선결조건이다.”

제도의 초점은 유아를 ‘맡아주는 것’에 맞춰진 게 아니라 입학 전에 균등한 교육을 받아 학교교육에 적응할 수 있게 하는 데 맞춰져 있다.

영국 교육부도 “제도를 도입한 이유는 학교 입학 전 교육에서 뒤처진 저소득층 아동과 일반 아동이 한 학급에서 공부할 경우 이 격차 때문에 학생과 교사가 모두 어려움을 겪을 수 있기 때문”이라고 밝혔다.

영국은 저소득층 자녀에 대해서는 2세부터 무상보육과 각종 지원을 하기로 했다. 소득보조금을 지원하고 연 소득 1만6190파운드(약 2790만원) 미만 가정은 각종 소득공제도 받을 수 있다.

“정쟁에서 분리해 치밀한 미래 설계해야”

전문가들은 우리나라의 교육복지 논쟁이 처음부터 단추가 잘못 꿰어졌다고 말한다. 2010년 진보 교육감들이 ‘무상급식’ 이슈를 들고 나온 이후 보혁 양측이 진영논리에 함몰돼 정쟁(政爭)만 벌이는 통에 논쟁의 장 자체가 만들어지지 못했단 지적이다. 길게는 100년 넘게 교육복지와 관련해 사회적 논쟁을 해 온 선진국처럼 종합적 관점에서 미래에 대한 투자의 우선순위를 고민해야 한다는 의미다.

강황선 건국대 행정학과 교수는 “그동안 우리나라의 교육복지 논쟁은 대중영합주의에 바탕해 급조된 정책만 넘쳐났다”며 “지난 수년 동안 제대로 된 논의조차 하지 못하고 시간을 낭비했지만 이제부터라도 국가와 지방자치단체, 사회의 기능과 역할, 교육복지의 우선순위와 재원 마련에 대한 생산적 논의가 이뤄져야 한다”고 지적했다.

강 교수는 “한 세대 이상 내다봐야 할 교육복지 이슈를 다루려면 국가 재정 규모가 어떻게 변화할지, 가정과 노동, 출산 등 사회 종합적 정책을 어떻게 마련해야 할지 다각도로 검토해야 한다”며 “정쟁이나 이데올로기 문제는 배제하고 사회 각 분야의 전문가들이 모여 국토종합개발계획을 짜듯 면밀한 분석과 고민을 할 때가 됐다”고 덧붙였다.

사회적 투자에 대해 새로운 관점을 가져야 한다는 지적도 있다.

이삼식 한국보건사회연구원 인구정책연구본부장은 “교육복지 문제는 자녀를 둔 여성 노동력에 대한 관점, 보육 받는 아동의 관점 등 다양한 관점에서 접근해야 한다”며 “단순히 보육이나 급식 한 측면에서 볼 게 아니라 종합적인 아동·가족복지라는 측면에서 한 사회의 미래에 대한 투자라는 비전을 가져야 한다”고 말했다.

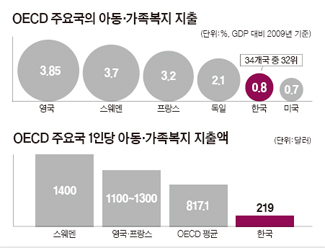

이 연구원은 “경제협력개발기구(OECD) 국가들의 국내총생산(GDP) 대비 아동·가족복지 평균지출 비중이 2%대 중반인 데 반해 우리나라는 이제 겨우 1%에 도달한 정도”라며 “수십 년간 교육복지를 고민한 나라들은 여성의 일-가정 양립정책이나 보건지원, 보육인프라 구축 등 간접지원과 주거·아동수당 지급 같은 직접지원에 이르기까지 오랜 시간에 걸쳐 균형 발전을 이뤄왔다”고 지적했다.

선진국에 비해 100년 뒤진 우리나라의 교육복지 시스템을 어떻게 체계화할 것인가. 정쟁으로 시간을 낭비하는 사이 우리나라의 미래는 또 100년을 뒤처질 수 있다는 게 전문가들의 우려다.

이동현·유재연 기자 offramp@joongang.co.kr