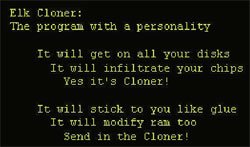

1982년 미국의 15세 소년 리처드 스크렌타가 만든 최초의 바이러스인 ‘엘크 클로너’. 하드디스크가 나오기 전 시절, 플로피 디스크를 통해 뿌려졌다. PC에 해를 끼치지는 않았으나 화면에 ‘풀처럼 당신에게 달라붙을 것이다’ 등의 문구를 표시했다.

1982년 미국의 15세 소년 리처드 스크렌타가 만든 최초의 바이러스인 ‘엘크 클로너’. 하드디스크가 나오기 전 시절, 플로피 디스크를 통해 뿌려졌다. PC에 해를 끼치지는 않았으나 화면에 ‘풀처럼 당신에게 달라붙을 것이다’ 등의 문구를 표시했다.악성코드의 사전적 의미는 ‘컴퓨터에 악영향을 끼칠 수 있는 모든 소프트웨어’다. 컴퓨터 바이러스는 물론 스파이웨어·웜·트로이목마도 악성코드에 포함된다. 14일 보안업계에 따르면 세계 최초의 악성코드는 1982년 15세 미국 소년이 만든 ‘엘크 클로너’라는 바이러스였다. ‘애플2’ 컴퓨터의 플로피 디스크를 통해 전파됐다. 하지만 장난을 치는 내용이 화면에 짧게 등장할 뿐 시스템에 직접적인 피해를 주진 않았다.

마이크로소프트(MS)의 운영체계(OS)에서 작동하는 최초의 악성코드는 컴퓨터 가게를 운영하던 파키스탄인 형제가 86년에 만든 ‘브레인’이다. MS-DOS를 타고 빠르게 세계로 확산하던 이 바이러스는 88년 국내에도 상륙해 악성코드 존재를 처음 알렸다. 안철수 새정치민주연합 공동대표가 ‘V3’라는 백신 프로그램을 제작한 것도 바로 이를 치료하기 위해서였다.

악성코드가 공포의 대상으로 자리 잡기 시작한 것은 88년 ‘모리스 웜’이 등장하면서다. 미국 코넬대 대학원생이 만든 이 악성코드는 대학·군사용 컴퓨터 6000여 대를 마비시키면서 1000만 달러에 이르는 피해를 줬다. 이후 미켈란젤로(92년), CIH(93년) 등이 하드디스크를 무차별적으로 파괴하며 사회적 혼란을 불러일으키기도 했다. 90년대 말부터는 인터넷이 악성코드의 주요 전파 통로로 활용된다. 99년의 ‘멜리사’, 2000년의 ‘러브’, 2003년의 ‘소빅’ 등은 e메일 첨부 파일을 통해 전염되고, 저장된 e메일 주소 목록을 이용해 다른 피해자들을 양산해 냈다.

2000년대부터는 신·변종 악성코드가 속출했다. 시스템을 파괴하는 데 그치지 않고 개인정보·게임 아이템을 빼가거나 돈을 노린 해킹 범죄에 이용되는 것과 같은 2차 피해를 낳았다. 요즘 기승을 부리는 스미싱·피싱 등의 원조가 이 무렵 등장한 셈이다.

2010년대 들어선 스마트폰이나 태블릿PC 등에 대한 공격이 늘어난 게 특징이다. PC·스마트폰을 감염시켜 가짜 금융회사 홈페이지로 들어가게 한 뒤 개인정보를 빼가는 ‘파밍’, 인터넷뱅킹으로 송금할 때 PC 메모리에 저장된 데이터를 조작해 계좌번호·송금액을 바꿔치기 하는 ‘메모리 해킹’ 등 수법도 더욱 대담해지고 있다.

잉카인터넷 시큐리티대응센터의 문종현 팀장은 “2009년 7월 디도스(DDoS) 대란을 비롯해 지난해 3·20, 6·25 사이버 테러 등 정치적 목적의 사이버 테러가 끊이지 않는 것도 바로 악성코드 때문”이라며 “빅데이터·사물인터넷을 기반으로 하는 ‘초연결 시대’가 가까워질수록 악성코드의 피해는 더욱 커지게 될 것”이라고 말했다.

손해용 기자