1982년 FW 컬렉션인 CALICE(성찬 배) 블라우스 / 2004년 SS컬렉션인 오리가미(종이접기) 블라우스의 일부

1982년 FW 컬렉션인 CALICE(성찬 배) 블라우스 / 2004년 SS컬렉션인 오리가미(종이접기) 블라우스의 일부

이탈리아 피렌체에서 버스로 30분쯤 떨어진 곳에 있는 도시 프라토(Prato). ‘이탈리아의 맨체스터’라는 별칭을 가질 정도로 섬유 공업이 발달돼 있는 이 도시의 자랑거리 중 하나는 1975년 문을 연 섬유 박물관이다. 1월 31일 이곳에서 특별한 행사가 열렸다. 조르조 아르마니(Giorgio Armani·1934~), 잔니 베르사체(Gianni Versace·1946~1997)와 함께 3G로 불리며 이탈리아를 대표하는 디자이너로 활약했던 잔프랑코 페레(GianFranco Ferre·1944~2007)를 기리는 전시 ‘내가 생각하는 화이트 블라우스(La Camicia Secondo me·2월 1일~6월 15일)’다. 박물관과 페레 재단이 함께 마련한 이 행사는 페레의 사망 이후 가장 큰 규모로 열리는 데다 “시(詩)처럼 아름답다”고 평가받던 그의 화이트 셔츠들을 다시 볼 수 있는 흔치 않은 기회이기도 했다. 그래서 전시 오픈을 하루 앞두고 열린 프레젠테이션에는 이탈리아에 거주하는 패션 담당 기자들과 블로거, 외국 통신원 100여 명이 참석해 높은 관심을 드러냈다.

화이트 셔츠 명인 잔프랑코 페레 회고전을 가다

페레는 밀라노 근교 레냐뇨(Legnano)의 보수적인 집안에서 태어나 엄격한 가정교육을 받고 자랐다. 밀라노 폴리테크닉 건축과에 입학한 이 평범한 공대생은 친구들에게 액세서리와 주얼리를 직접 만들어 선물하면서 자신의 숨은 끼를 발견했다. 덕분에 졸업 직후 패션업계에 뛰어들었고, 액세서리와 수영복을 제작하는 이탈리아 회사들의 협업 요청을 받곤 했다.

76년 밀라노 여성 프레타 포르테 컬렉션을 선보이며 데뷔한 그는 82년 남성복과 액세서리를, 86년부터 로마 패션쇼를 통해 여섯 시즌 동안 오트 쿠튀르(고급 맞춤복)를 발표했다. 그리고 89년 프랑스 패션 브랜드 크리스찬 디올의 아트 디렉터를 맡으면서 세계적인 명성을 얻었다. 2007년 뇌일혈로 사망할 때까지 그는 창작활동을 멈추지 않았다. 국내에는 2005년 대한항공 유니폼 디자인을 선보이며 이름을 알린 바 있다.

1 27벌의 화이트 블라우스를 선보인 메인 전시 2 Classic Glamour 블라우스의 X선 촬영 3 한 쪽 어깨와 소매를 과장되게 장식한 블라우스

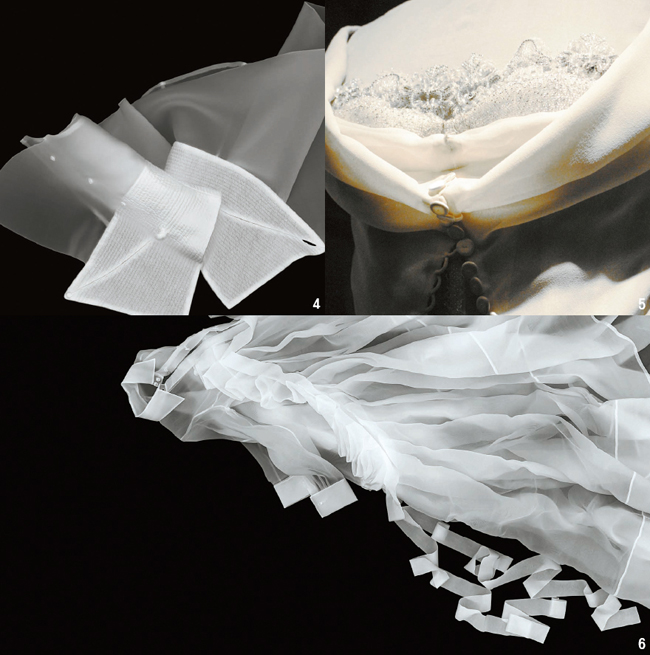

1 27벌의 화이트 블라우스를 선보인 메인 전시 2 Classic Glamour 블라우스의 X선 촬영 3 한 쪽 어깨와 소매를 과장되게 장식한 블라우스  4 CALICE(성찬 배) 블라우스의 X선 촬영 5 다양한 소재를 활용한 블라우스의 클로즈업 6 프린세스 드레스의 X선 촬영

4 CALICE(성찬 배) 블라우스의 X선 촬영 5 다양한 소재를 활용한 블라우스의 클로즈업 6 프린세스 드레스의 X선 촬영 그런데 거장 디자이너를 추모하는 전시의 테마가 왜 흰 블라우스일까. 그것은 흰 블라우스가 바로 페레를 상징하는 대표 아이템이기 때문이다. 그는 우연히 떠난 인도 여행에서 이 아이디어를 얻었다. 바느질 한 땀의 오차도 허용하지 않는 인도의 전통의상 사리를 처음 본 뒤 단순하고 가공이 적은 화이트 블라우스를 떠올린 것. 인간의 자유로움과 모순되는 카스트 제도의 부당함에 반대하는 의지가 담긴 옷을 만들자고 마음 먹었다.

이러한 메시지를 표현해 내는 방식 역시 자유로웠다. 그는 ‘새로움과 전통’을 핵심 요소로 삼았다. 여기서 전통은 바로 ‘남성 셔츠’였고, 이를 남다른 아이디어로 재해석하려는 그의 욕망은 늘 새로운 디자인으로 나타났다. 박물관이 스물일곱 벌의 흰 블라우스만으로 전시를 기획한 것이 결코 우연이 아닌 것이다.

기자회견 후 드로잉들이 영사되는 흰 커튼을 지나 전시장 안으로 들어갔다. 거기에는 페레가 재단에 사용했던 종이 원형이 놓여 있었고, 그 가장자리를 거대한 흰 블라우스 사진들이 울타리처럼 빙 둘러싸고 있었다. 그런데 블라우스 사진들은 실사가 아닌 X선으로 촬영된 것이라 마치 어둠 속에서 열심히 날갯짓을 하며 빛을 찾는 요정들의 모습 같았다.

1994년 컬렉션 ‘분해(La Scomposta)’의 크로키 중 하나

1994년 컬렉션 ‘분해(La Scomposta)’의 크로키 중 하나 메인 전시장에는 27벌의 블라우스가 제각각 스포트라이트를 받고 있었다. 모두 흰색이었지만 투명한 오간자, 바삭거리는 호박단, 반짝이는 망사, 공단, 포플린, 시폰 등 소재를 각각 달리해 어느 하나 뻔한 것이 없었다. 잠자리 날개처럼 한없이 하늘거리는가 하면, 고지식하게 느껴질 정도로 똑 떨어지거나, 또 어떤 것은 구름처럼 풍성하게 감싸고 있는 식이었다. 공통점을 굳이 찾자면 소매 끝이나 칼라에 주름끈과 프릴을 달아 더 풍성하게 강조하는 반면 등이나 어깨는 일부러 단순화하게 만든 대조가 눈에 띄었다.

이와 함께 전시장 한편에선 ‘크로키의 챔피언’이라고 불리던 페레가 컬렉션마다 쏟아냈던 수백 점의 드로잉들이 유리장 안에 전시돼 있었다. 몇 가닥의 선만으로도 간단하고 정확한 실루엣을 펼쳐 놓은 모습에 감탄이 절로 나왔다. 아마도 그는 몸 위에 집을 짓듯 체형의 중요한 지점들을 정확히 연결해 나가며 형태를 만들었기 때문이리라. 기하학적 수치 안에서 대각선과 평행선을 접목하고 비율과 비례를 맞추고서야 비로소 그의 디자인은 완성됐던 것이다. 그래서 그의 크로키는 종종 ‘건축 설계도’에 비교되기도 한다.

생전 “인간의 몸보다 더 아름다운 건축물은 없다”는 패션철학을 얘기했던 페레. 건축과 패션이라는 어렵고 복잡한 두 장르를 넘나들며 지속적인 대화를 추구했던 대변인이 바로 그였다. “패션은 하나의 시(詩)이자 직관, 상상이지만 또한 의도된 의식을 바탕으로 한 설계의 한 방법”이라 했던 페레의 말이 다시금 떠올랐다.

![[오늘의 운세] 5월 22일](https://pds.joongang.co.kr/news/component/htmlphoto_mmdata/202405/22/9866f29c-fc4e-4fd9-ad4a-3d0a95d53514.jpg.thumb.jpg/_ir_432x244_/aa.jpg)