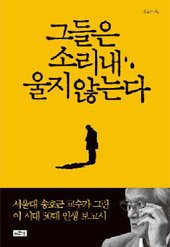

사회학자 송호근 교수(서울대)는 연구팀을 꾸려 우리 사회 50대 10여 명을 인터뷰했다. 올해 쉰일곱인 그는 “50대의 슬픈 자화상, 그 속에 내가 있었다. 교육·주택·생활비·노후문제 등에 대한 출구가 없어 보이는 현실을 함께 이야기하고 싶었다”고 했다. [중앙포토]

사회학자 송호근 교수(서울대)는 연구팀을 꾸려 우리 사회 50대 10여 명을 인터뷰했다. 올해 쉰일곱인 그는 “50대의 슬픈 자화상, 그 속에 내가 있었다. 교육·주택·생활비·노후문제 등에 대한 출구가 없어 보이는 현실을 함께 이야기하고 싶었다”고 했다. [중앙포토]

그들은 소리내 울지 않는다

송호근 지음, 이와우

240쪽, 1만5000원

50대. 사람마다 조금씩 다르겠지만 왠지 묵직하고 사방에서 조여오는 듯한 느낌을 받을 때 아닌가. 방황과 혼란의 시기이기도 하다. 그 쓰나미에 휩쓸려 혼절(昏絶)도 한다. 사추기(思秋期)다, 갱년기다 하는 생물학적 요인 때문만은 아니다. 연간 100만 명씩 혼절의 시기로 접어드는 베이비부머들의 집단형질이다. 그들의 독특한 사회적 좌표에서 비롯한 현상이다.

서울대 사회학과 송호근 교수는 이를 딱딱한 학술이론에서 벗어나 개인적 회상과 동년배의 인생담을 통해 풀어나간다. 다소 처연한 분위기의 책 제목은 1970년대 청년기를 보낸 베이비부머들의 정신상태와 정서를 상징하기도 한다. 송 교수 역시 57세로 베이비부머다.

우리나라 베이비부머는 약 700만 명. 이 가운데 상위 100만 명은 돈 걱정 없는 상류층이다. 그 아래 200만 명쯤이 중간, 맨 아래 400만 명이 하위계층이라 한다.

송 교수는 주로 중간층과 하위층을 화제로 삼는다. 저마다의 눈물을 가슴에 품고 사는 사람들이다. 공돌이 출신의 중소기업인, 대기업 다니다 잘린 대리기사, 이혼한 파출부….

다들 어렵게 산다. 나이 드신 어르신 모셔야지, 제 앞가림 못하는 자식 챙겨줘야지, 그에 밀려 본인의 노후 대비는 기약 없는 부실 후순위채가 돼버렸다. 3세대의 부담을 한 몫에 지자니 짜부라지고 어깨가 처진다. 송 교수는 그들을 ‘가교(架橋)세대’로 부른다. 한국 사회가 근대(60년대)에서 현대(80년대)로 건너갈 수 있도록 다리 역할을 했다는 점에서다.

그러나 생활인들에겐 너무나 우아한 표현이다. 50대가 어떤 처지인가. 쥐여 짜이는 낀 세대다. 어법엔 안 맞지만 더 실감나게 ‘낑긴 세대’라고도 하지 않나.

송 교수는 베이비부머의 청년기 추억과 풍물을 흑백사진첩 넘기듯 보여준다. 그래 우린 다 그렇게 살아 왔지, 하며 50대들은 동류의식을 느끼기 충분하다. 그래서 출판계의 힐링 붐 끝물을 타고 나온 ‘아프니까 오십이다’ 기획쯤으로 오해받을 소지도 있겠다.

송 교수는 이 세상의 험한 다리가 돼 준 베이비부머들에게 묻는다. 누가 당신의 다리가 돼 줄까. 그리고 스스로 다리가 되라고 답까지 준다. 그러려면 세 가지가 꼭 필요하다고 한다. 죽음에 대해 마음가짐을 정리하고, 작은 일이라도 계속하며, 소일거리로 취미를 지녀야 한다고.

그런데 낑긴 세대들, 이걸 몰라서 못하나. 이유는 많다. 당장 먹고 살기 급하다, 내일 또 어찌 될지도 모른다…. 그렇다고 짐을 훌훌 털고 나만의 인생을 찾아 나설 만큼 불량기가 있는 것도 아니다. 대책 없는 50대의 슬픈 자화상이다. 그 대책은 어디서 찾나. 스스로 알아서 찾아야 한다는 게 결론이다.

사회학은 큰 흐름을 시원시원하게 설명해 주긴 한다. 하지만 개인의 생활방책을 딱 찍어 제시하기엔 학문적 노즐의 구경(口徑)이 너무 크다. 이를 처음부터 염두에 두고 읽는 게 좋다. 정신 없이 달려오다 갑자기 절벽 끝에 선 50대가 ‘이게 나만의 문제는 아니구나’ 하며 자신의 사회적 좌표를 확인하기만 해도 적잖은 소득이다.

남윤호 논설위원