"중앙선데이, 오피니언 리더의 신문"

지난해 하반기에 일본의 내로라하는 컨설팅 회사 컨설턴트의 국제전화를 받은 적이 있다. 현대차 약진의 비결을 분석하는 정부 프로젝트를 수행 중인데 한국 쪽 전문가들을 인터뷰하는 중이라고 했다. 도요타가 2010년 대규모 리콜 사태와 지난해 일본 대지진으로 주춤했다고는 하지만, 한국 자동차의 위상이 얼마나 올라갔는지 새삼 실감했다. 기자가 2007, 2008년 일본에서 도요타 생산방식을 공부할 때와는 영 딴판이었다. 당시만 해도 한국 산업에 대한 일본 재계의 관심은 소니를 꺾은 삼성전자 정도였다. 현대차가 선전하긴 했지만 일본 도요타와 견준다는 건 상상하기 힘든 분위기였다. 닛산·혼다를 쫓아가기도 벅차다고 여겼다. 그런데 2008년 미국발 금융위기 이후 현대차는 세계 5대 완성차 업체로 올라섰다. 수년 새 어떤 일이 벌어진 것일까.

현대차는 2009년 미국 시장이 얼어붙자 ‘실직자 보상 프로그램’이란 걸 내놔 큰 재미를 봤다. 신차를 산 뒤 직장을 잃게 되면 차를 원래 값에 되사 주는 파격적 마케팅 기법이었다. 아울러 미 빅3가 경영위기로 광고를 줄이는 사이 시청률 높은 수퍼볼 미식축구 경기에 TV 광고를 내보내며 공격적인 마케팅을 펼쳤다. 이 결과 ‘마(魔)의 벽’이던 미국 내 연간 50만 대 판매 기록을 처음으로 넘어섰다. 정몽구 현대·기아자동차 회장의 재빠른 의사결정도 주효했다. “판매 침체로 재고가 쌓이면 부품 업체까지 줄도산한다. 각국 시장마다 구매 인센티브를 늘려 재고를 조속히 소진하고 신차를 투입하라”는 특명이었다. 일본 업체들이 엔고(円高)에다 판매 부진까지 겹쳐 우왕좌왕하는 사이 현대차는 재고를 털고 신차를 투입하는 선순환 구조로 전환했다. 디자인 혁신도 큰 힘을 발휘했다. 유럽·미국의 디자인센터에서 현지인이 원하는 디자인을 과감하게 도입했다. 몇 년 새 현대 브랜드 이미지는 ‘일본 차의 아류, 싸구려 차’에서 ‘가격 대비 값어치가 큰 차’로 격상됐다.

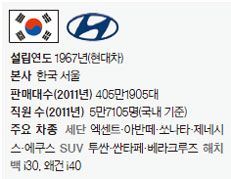

현대차는 정주영 현대그룹 회장이 1967년 설립했다. 이미 50년대 미군 트럭 정비공장을 운영해 자동차산업에 대한 감각은 한국 내에서 그 누구보다 뛰어났다. 실제 경영은 정 회장의 동생으로 훗날 ‘포니 정’으로 불리게 된 정세영 사장이 맡았다. 포드와 기술 제휴해 설립 이듬해 중형세단 코티나를 조립생산(CKD)했다. 70년대 들어서는 우리나라 자동차 시장의 가능성을 본 포드와 미쓰비시가 현대차에 지분 참여를 제의했다. 하지만 정 회장은 일언지하에 거절했다. 합작을 하면 기술자립이 어려울 뿐 아니라 수출길이 막힌다고 봤다. 기막힌 안목이었다. 하지만 즉각 보복을 당했다. 포드는 현대차 기술 제공을 중단했다. 하지만 설립 초기부터 정 회장의 집념은 기술자립을 통한 수출이었다. 내수만으로 글로벌 메이커가 되긴 어려우니 말이다. 도요타·닛산에 밀린 미쓰비시는 현대차에 로열티를 받고 기술을 자주 이전했다. 90년대 초까지 18년간 미쓰비시에 갖다 바친 로열티는 어마어마했다. 80년대 말 현대차의 영업이익이 1000억원 수준일 때 로열티만 500억원 넘게 나갔다.

비슷한 시기, 말레이시아 정부도 미쓰비시 합작 프로톤자동차를 설립해 국책 사업으로 육성했지만 현대차의 압승이었다. 프로톤은 지금까지 독자기술을 확보하지 못하고 미쓰비시 차체를 이용해 신차를 만들고 있다. 현대차의 자립 의지는 76년 2월 독자 모델 포니로 결실을 본다.

현대차의 발전은 기술 구축 5단계로 나눠 볼 수 있다. 우선 ▶70년대 포드·미쓰비시에서 기술을 습득한 뒤 ▶80년대 기술 모방 ▶90년대 기술 독립 ▶2000년대 초·중반 기술혁신 ▶2010년대 기술학습의 해외이전 순서다. 현대차는 기본기술 습득부터 기술 독립과 해외 이전을 약 40년 안에 다 해본 세계 유일의 완성차 업체다. 현대차에 평생을 바친 현재 60세 전후 세대가 그렇다. 70년대 중반 입사한 엔지니어는 젊은 시절 미쓰비시 차를 베껴 만들었다. 이어 기술자립으로 수출에 나서고 기술혁신을 통해 해외이전까지 해주는 모든 노하우가 한 개인에 체화됐다. 기술자립은 96년 10월 경기도 화성에 아시아 최대 규모의 남양중앙연구소를 준공함으로써 방점을 찍었다.

현대차 재도약의 밑거름은 99년 기아차 인수다. 처음에는 차종 중복 등 문제로 득보다 실이 많다는 회의론이 많았지만 현대와 기아가 차체와 엔진을 공유하는 등 규모의 경제를 추구하면서 시너지 효과를 극대화했다. 기아는 현대의 빈틈을 받치는 서브 브랜드로 거듭나 현대차 그룹에 연산 270만 대(올해 목표)를 더했다. 요즘 현대·기아차가 반기 영업이익이 5조원 넘게 나는 것은 경형·중소형·중형·대형 4종의 기본 차체로 무려 50여 차종을 만들어 내는 차체 공유 덕분이다. 예를 들어 아반떼 차체 하나로 소형차 엑센트·프라이드 세단과 해치백, 스포츠유틸리티차(SUV) 투싼·스포티지, 크로스오버유틸리티차(CUV) 쏘울·벨로스터 등 10여 가지 모델을 생산한다. 폴크스바겐 그룹처럼 단 네 가지 차체로 길이·폭·높이를 자유자재로 늘리고 줄여 다양한 차를 만들어 내는 것이다. 수천억원씩 들어가는 신차 개발비도 줄이고 개발 기간까지 단축해 일거양득이다.

좋은 이야기만 했다. 걱정거리도 적잖다. 우선 대립적인 노사 관계다. 외환위기 이듬해인 98년 현대차는 국내 대기업 가운데 처음으로 신설된 정리해고법에 의해 1700여 명을 해고했다. 이때 점화된 노사 적대의 불씨가 지금까지 이어진다. 회사가 어려워지면 해고할 것이라는 의심이다. 그래서 ‘재직 시절 최대한 많이 받아 챙기자’는 식의 임금협상 관행이 15년째 이어졌다. 기자가 수십 번은 족히 방문했을 현대차 공장을 가보면 그런 기운이 느껴진다. 수년째 같은 차를 생산하면서도 작업자 수는 그대로다. 근로자들이 일과 시간 신문을 펼쳐보거나 아이스바를 먹으며 잡담을 나누는 모습이 흔히 보인다. 도요타에서는 상상할 수 없는 광경이다. 도요타는 한 달에 한 번씩 판매량과 공정 숙련도를 따져 생산량이 줄면 작업자 수를 덩달아 줄여 새로운 신차 라인에 투입한다. 이른바 전환배치다. 현대차는 노조가 사실상 인력 투입 권한을 가져 전환배치가 불가능하다. 역대 어떤 공장장(사장급)도 해결하지 못한 난제다.

“현대 차가 운이 좋아 요즘 잘나간다”는 지적을 하는 전문가도 적잖다. 일본 지진이나 리콜 사태 같은 도요타 악재, 엔고라는 일본 수출업계 악재의 반사이익을 많이 봤다는 이야기다. 기아 신차 K9을 보자. 대표적 고급차인 BMW 5시리즈, 벤츠 E클래스와 맞먹는 신기술에 내장은 더 고급스럽다고 홍보한다. 하지만 신기술을 뜯어보면 대부분 선진 업체들이 개발해 상용화한 것을 이제 막 도입한 것이다. 정상급 브랜드로 거듭나기 위해 고급차 시장을 이끌 만한 신기술에 더 힘써야 한다.

김태진 코리아중앙데일리 경제부장 tjkim@joongang.co.kr