대통령 전용차 대신 1953년식 캐딜락 엘도라도를 탄 드와이트 아이젠하워 34대 미국 대통령의 취임식 장면. 꼬리 날개는 경호원이 가렸다. 동그란 사진은 59년형 엘도라도의 거대한 꼬리날개. [사진 한국GM]

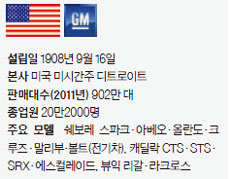

대통령 전용차 대신 1953년식 캐딜락 엘도라도를 탄 드와이트 아이젠하워 34대 미국 대통령의 취임식 장면. 꼬리 날개는 경호원이 가렸다. 동그란 사진은 59년형 엘도라도의 거대한 꼬리날개. [사진 한국GM] 1970년대까지 미국 정계와 경영학계에서 “제너럴모터스(GM)의 이익은 미국의 이익”이라는 말이 유행했다. 53년 GM 사장이던 찰리 윌슨이 한 명언이다. 1931년 미 포드를 제치고 세계 1위에 오른 뒤 2007년까지 판매대수 부동의 1위였다. 모든 산업을 통틀어 77년간 연속 세계 1위는 깨지기 힘든 대기록이다. 50년대 이후 미국 경제전문지 포춘이 뽑은 ‘세계 500대 기업’에 37차례 1위를 했다.

김태진 기자의 Car Talk 브랜드 이야기 ④제너럴모터스(GM)

GM의 영광은 제품에 그대로 스며들어 있다. 기자는 역대 최고 디자인으로 50, 60년대 미국 부자의 상징이 된 캐딜락 ‘엘도라도(황금의 땅이라는 뜻)’를 영광의 첫손가락에 꼽는다. 미 디트로이트 GM박물관에서 처음 봤는데 눈을 뗄 수가 없었다. 금장으로 단장한 길이 5m 넘는 차체, 가죽 내장과 곡면으로 휘어진 앞유리에는 부유와 사치라는 인간의 욕망이 아른거렸다. 백미는 GM의 전설적 디자이너 할리 헐이 만들어 낸 테일-핀(꼬리 날개)이다. 트렁크 위에 로켓 모양의 날개가 달렸다. ‘소비는 미덕’이라던 당시 미국 자본주의의 풍요로움 그 자체였다. 아폴로 우주선을 쏴 달나라를 정복하려던 미국인의 열망이 담겨 있었다. 그중에서도 59년형 엘도라도는 화려함의 극치다. 2t 넘는 무게에 최대 345마력, 시속 195㎞를 뽐내는 성능과 함께 한층 커진 날개로 꼬리 날개의 완결판이라는 평가를 받았다. 당대 인기 연예인과 거부들의 사랑을 독차지했다. 핑크 엘도라도는 엘비스 프레슬리가 좋아해 어머니에게 선물했다. 사실 꼬리 날개는 자동차의 본령에서 벗어난 장치다. 60년대 들어 공기역학이 중시되면서 자취를 감췄다.

현대 쏘나타의 경쟁 차종인 쉐보레 중형 세단 말리부.

현대 쏘나타의 경쟁 차종인 쉐보레 중형 세단 말리부. 화려한 역사의 자동차 제국 GM은 2009년 파산보호 신청과 함께 무너졌다. 이듬해 정부가 대주주가 되면서 새로운 GM이 생겨났다. 회복도 빨랐다. 2008년 도요타에 내준 세계 1위 타이틀을 3년 만인 지난해 902만 대 판매를 기록하면서 되찾아왔다. 4년 만에 흑자로 돌아서 주식시장에 재상장하고 다시금 강자의 모습으로 복귀했다.

완성차는 대표적 조립산업이다. 작업자의 손끝이 중요하다. 정보기술(IT) 산업의 흥망이 기술혁신에서 갈린다면 자동차 산업은 5~8년 만에 신차를 내놓으면서 조금씩 개선해 나가는 속성을 지녔다. 소니 워크맨, 애플 아이폰처럼 세상을 확 뒤집는 제품은 나오기 어렵다. 120여 년 자동차 역사를 통틀어 획기적인 혁신이라야 포드의 컨베이어 벨트, 도요타 TPS 생산방식 정도를 꼽는다.

그래서 망하는 데도 시간이 오래 걸린다. 신차 한두 가지 실패했다고 부도 위기에 몰리진 않는다. GM 파산의 전주곡은 90년대 초로 거슬러 올라간다. 길게는 70년대로 보기도 한다. “소형차에서 이익이 잘 나지 않는다”며 일본 업체에 쉽사리 안방을 내준 것이 화근이었다. 제조업의 기본인 상품성이 점점 추락했다. 유명한 강성 노조는 고비용과 품질 악화를 부추겼다.

눈에 잘 띄지 않는 또 하나의 패인은 머니 게임에 치중한 점이다. 릭 왜고너 전 회장으로 대표되는 하버드 MBA(경영학 석사) 출신 재무통들이 최고경영진을 장악하면서 GM은 차를 팔아 이익을 내기보다 할부금융에서 손쉽게 돈을 벌었다. 그러면서 자체기술을 개발해 내재화하기보다 외부 기술을 사오는 인수합병(M&A)·아웃소싱을 선호했다. 수십조원 들어간 인수 비용은 미래 투자재원을 고갈시켰다. 113년 역사 동안 세계 각국의 자동차 회사를 인수한 것만 20개가 넘는다. 2000년 이후 미국 소비자 사이에서 기막힌 이야기들이 흘러들었다. 렌터카로 GM 차를 타 본 고객들이 “렌터카이길래 망정이지 이런 차 샀다간 큰 낭패 볼 뻔했다”는 비아냥을 일삼았다.

2005년 국제유가가 급등하면서 GM은 뒤늦게 정신을 차렸다. 반세기 동안 상품기획만 해온 70대의 노장 밥 루츠를 불러 들여 신차 개발을 맡겼다. 이어 회복 가능성을 보여준 차들이 여럿 나왔다. 캐딜락 CTS와 쉐보레 크루즈가 대표적 사례다. 디자인뿐 아니라 감성 품질에서 GM은 옛 실력을 보여주기 시작했다. 하지만 2008년 몰아닥친 미국발 금융위기는 결정타였다. 지구상 최강의 제조업체였던 GM은 예상치 못한 기후변화에 멸종한 공룡처럼 쓰러졌다. 2009년 미국 정부는 온갖 비난을 무릅쓰고 수십조원의 공적자금을 투입해 GM 구원투수로 나섰다. 아울러 강력한 제품 구조조정에 들어갔다. 중·상류층 사랑을 받던 올스모빌을 포함해 새턴ㆍ폰티악을 정리하고 대형 SUV의 대명사 험머를 매각했다. 스웨덴 명차 사브와 스즈키(지분율 20%)도 털어냈다. 부실을 후다닥 털어내고 살릴 것은 확실하게 살리는 미국식 전략 경영이 빛을 발했다.

GM의 창업 과정은 복잡하다. 1908년 미시간주 출신의 윌리엄 듀런트가 설립한 뷰익이 올스모빌을 인수하면서 비롯된다. 이때부터 회사 이름을 제너럴모터스(GM)라고 불렀다. 앞으로 여러 회사·차종을 인수해 거느리는 회사가 되겠다는 뜻이었다. 이듬해 캐딜락ㆍ폰티악과 GMC트럭을 합병한다. 당시 미국은 300여 자동차 회사가 난립했다.

오늘날 GM 판매의 절반 이상을 차지하는 쉐보레(Chevrolet)는 1911년 듀런트가 유명 레이서였던 루이스 쉐보레와 공동 설립했다. 듀런트가 GM 대신 쉐보레로 사명을 정한 것은 이 발음이 미국인들에게 호감을 준다고 믿어서였다. 미국에선 줄여서 ‘쉐비(Chevy)’라는 애칭이 많이 쓰인다. 나비 넥타이(Bow-tie) 모양의 로고는 프랑스 파리의 한 호텔 방 벽지에서 영감을 얻어 창안했다.

쉐보레 명차는 53년 자동차 최초로 섬유유리를 차체에 사용한 스포츠카 ‘콜벳’이다. 지금도 미 보수층 부자들이 즐겨 탄다. 66년에는 ‘카마로’가 나와 미국 젊은이들의 드림카가 됐다. 미국 최고의 자동차 경주대회인 나스카 레이스에서 여러 차례 우승을 차지한 대중 스포츠카다. 쉐보레는 한국과 인연도 깊다. 새한자동차(대우자동차의 전신)가 77~81년 생산한 ‘제미니’의 원조가 쉐보레 쉬베트다.

GM의 미래는 어떻게 될까. 1위 자리를 되찾았고, 중국ㆍ브라질 같은 신흥시장에서 판매 호조라 적어도 당분간 세계 빅 3 위상은 충분해 보인다. 뉴욕 양키스 야구단처럼 1등을 오래 해봤던 경험과 소비자의 욕구를 자극해 새로운 시장을 만들어 낸 재능이 잠재해 있다. 강성 노조도 당분간 무파업을 약속했다. GM의 영욕을 통해 ‘제조업은 무엇을 잘해야 생존이 가능한가’라는 교훈으로 남기에 충분하다.