이달 21일 주요국 중앙은행가들이 미국 와이오밍주 잭슨홀에 모였다. 이른바 ‘잭슨홀 미팅’이다. 벤 버냉키 미국 연방준비제도이사회(FRB) 의장뿐 아니라 머빈 킹 영국 잉글랜드은행(ECB) 총재와 장클로드 트리셰 유럽중앙은행(ECB) 총재 등이 핵심 멤버였다. 중앙은행가들의 표면적인 주제는 ‘금융위기와 중앙은행의 역할’이었다. 하지만 그들이 회의장이 있는 그랜드 테턴국립공원을 거닐며 은밀히 속삭인 화두는 따로 있었다. ‘버냉키 재임명 여부’였다.

FRB 의장에 다시 지명된 벤 버냉키

나흘 뒤인 25일 버락 오바마 미국 대통령은 버냉키에게 신임장을 줬다. 내년 2월 1일 시작되는 FRB 의장에 다시 지명하겠다고 발표했다. 돌발 변수가 없다면 버냉키는 의회 인준을 거쳐 2014년 1월 말까지 FRB를 이끌게 됐다.

월가는 환영했다. 월스트리트 저널이나 블룸버그·로이터통신이 월가 이코노미스트들을 상대로 설문조사한 결과 90% 이상이 버냉키 재지명이 ‘바람직하다’고 응답했다. 정작 FRB 내부에서는 월가만큼 환영하는 목소리가 압도적이지 않았다고 월스트리트 저널이 27일 전했다. 일부 지역 연방준비은행의 총재와 이사들은 버냉키가 너무 많은 달러를 뿌렸다고 비판했다. 나중에 인플레이션으로 이어질 수 있다는 이유에서였다. 일부는 그가 불가근불가원(不可近不可遠) 원칙을 지켜야 하는데 재무부와 너무 가깝게 지낸다고 불평을 토로했다.

버냉키 재지명에 대해 여당인 민주당에서도 비판의 목소리가 나왔다. 일부 의원이 오바마가 적과 동침을 선택했다고 꼬집었다. 버냉키가 조지 W 부시 전 대통령의 사람이었기 때문이다. 버냉키는 2006년 2월 FRB 의장이 되기 직전까지 부시의 경제참모 수장(경제자문회의 의장)이었다. 심지어 백악관 내부에서도 아쉬움이 흘러나왔다. 로런스 서머스 국가경제위원장(NIE)이 FRB 차기 의장을 내심 바랐지만 뜻대로 되지 않았기 때문이다.

오바마, 실전 경험 중시해 임명

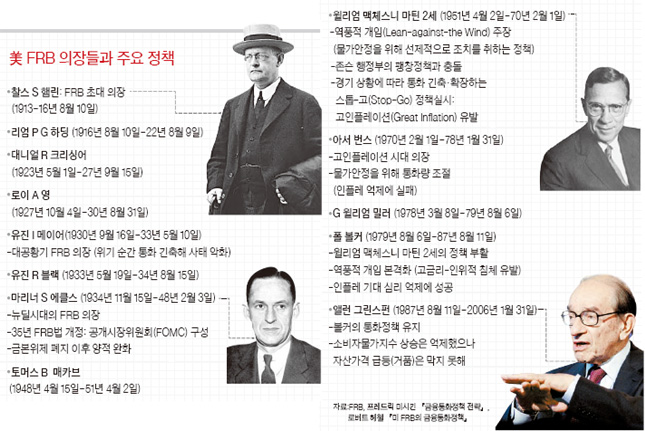

1913년 FRB가 설립된 이후 96년을 거치는 동안 의장 자리에 오른 인물은 버냉키를 포함해 모두 14명이다. 이 가운데 중임을 한 사람은 5명뿐이다. 버냉키가 2014년 1월에 끝나는 두 번째 임기를 마치면 여섯 번째가 된다. 버냉키로선 가문의 영광인 셈이다.

오바마가 버냉키에게 그런 영광을 안겨 준 이면에는 특유의 경험제일주의가 있다. 금융위기가 한창일 때 집권한 오바마는 실전 경험이 풍부한 사람을 선택했다. 폴 볼커 전 FRB 의장을 경제회복위원장으로, 서머스 전 재무장관을 국가경제위원장으로 임명한 것도 그래서다. 오바마는 또 최근 위기 상황에서 축적된 경험도 높이 샀다. 40대인 티머시 가이트너를 재무장관에 기용한 이유다. 가이트너는 뉴욕 연방준비은행 총재로 2007년 3월에 불거진 비우량 주택담보대출(서브프라임 모기지) 사태를 현장에서 경험했다.

버냉키 의장을 재지명한 것도 가이트너 발탁과 같은 맥락으로 보는 의견이 우세하다. 버냉키가 2년 넘게 진행된 위기 와중에 공격적으로 금리를 내렸고, 이전에는 보기 힘들었던 방법을 동원해 금융시장에 유동성을 퍼부어 패닉을 진정시킨 점을 오바마가 높이 평가했다는 것이다.

게다가 오바마는 취임 이후 버냉키와 호흡을 맞춰 왔다. 버냉키는 경제위기를 이유로 ‘아주 적극적으로’ 오바마 진영과 협력했다. 볼커나 그린스펀 전 의장 시절에 보기 힘든 협력관계였다. 볼커와 그린스펀은 강한 카리스마로 재무부와 백악관이 자신들의 정책을 따르도록 하는 스타일이었다. 이런 전임들과 견주면 버냉키는 오바마가 편하게 상대할 수 있는 ‘착한 FRB 의장’인 셈이다.

그런대로 성공한 위기 대응

버냉키는 서브프라임 위기가 불거진 2007년 상반기 세 가지 판단착오를 범했다. 첫째, 주택시장 침체가 단기간에 끝날 것으로 봤다. 둘째, 주택시장 불안이 경기침체로 이어지지 않을 것이라고 주장했다. 셋째, 서브프라임 사태를 국지적인 위험으로 판단했다.

그러나 서브프라임 위기는 그의 예상을 뛰어넘어 2007년 8월 글로벌 신용경색으로 번졌고, 2008년 9월 이후에는 글로벌 금융위기로 확산됐다. 버냉키는 전임자인 그린스펀보다는 카리스마가 약하지만 훨신 유연하다는 평가를 받는 인물이다. 실제로 그는 자신의 실수를 인정하고 2007년 이후 공격적으로 금리를 내리기 시작해 사실상 0%로 낮췄다.

또 전통적인 위기 대응책인 긴급자금을 금융회사에 주입하는 수준을 뛰어넘어 직접 자금 대출에 나섰다. 모기지 채권, 재무부 채권, 기업어음(CP) 등을 직접 사들이는 방식으로 자금난을 겪고 있는 시장에 돈을 투입했다.

일부 전문가는 이를 두고 중앙은행의 새로운 영역을 개척했다고 평가했지만 사실은 그가 2002년에 밝힌 ‘디플레이션 대응전략(버냉키 독트린)’을 현장에 적용한 것이었다. 또 그의 독트린 자체도 새로운 게 아니었다. 대공황 여진이 남아 있던 30년대 중반 제로금리 정책이 효과를 내지 못하자 FRB는 투자자들이 꺼리는 증권을 사들이는 방식으로 자금을 공급한 선례가 있다. 90년대 일본 중앙은행도 양적 완화 정책이란 이름으로 제로금리 아래서 돈을 풀었다. 버냉키가 사들인 증권의 종류가 이전과 달랐을 뿐이다.

뉴욕대 누리엘 루비니(경제학) 교수는 26일 뉴욕 타임스에 쓴 칼럼에서 “많은 논란과 문제점이 있기는 하지만 버냉키의 공격적인 대응 덕분에 대공황 가능성이 한결 줄어들었다”고 평가했다.

“버냉키 2기는 격동의 시대 될 것”

금융통화정책 전문가들은 미 FRB 의장들 가운데 크게 흔적을 남긴 의장으로 마리너 에클스(34~48년), 윌리엄 매체스니 마틴 2세(51~70년), 폴 볼커(79~87년), 앨런 그린스펀(87~2006년)을 꼽았다.<표 참조>

에클스는 대공황(Great Dep- ression)과 제2차 세계대전을 거치면서 뉴딜시대 금융통화정책의 기초를 닦았다. 마틴 2세는 뉴딜의 부작용인 인플레를 예견하고 정책적 대안을 제시했으나 재정·통화 팽창을 주장하는 린든 존슨 대통령과 충돌해 뜻을 접어야 했다.

볼커와 그린스펀은 전문가들이 말하는 이른바 ‘V-G 패러다임’을 구축했다. V-G 패러다임은 두 사람 이름의 머리글자를 딴 금융통화정책 전략과 전술을 의미한다. 시장흐름을 먼저 읽고 그에 앞서 금리를 조절해 인플레이션 기대심리를 제거하고 물가안정을 달성하는 게 핵심이었다. 이는 윌리엄 마틴 2세가 50~60년대 민주당 정부 반발로 채택하지 못한 것이다.

V-G패러다임은 소비자물가지수(CPI)를 안정시켰으나 자산가격 급등(거품)을 예방하거나 치유하지는 못했다. 그 결과가 바로 현재 금융위기다. 버냉키는 돈을 풀어 발등의 불인 위기는 그런대로 진정시켰으나 고인플레이션 가능성이 새로운 과제로 떠오르고 있다. 프레드릭 미시킨 전 FRB 이사는 “버냉키가 디플레이션을 막기 위해 모든 수단과 권한을 동원했듯이 출구전략(통화환수)을 실시할 때도 마찬가지일 것”이라고 말했다. 하지만 그것이 말처럼 쉽지 않다. 경기회복과 일자리 창출을 최우선시하는 오바마 정부가 금리인상이나 통화환수에 강하게 반대할 가능성이 크기 때문이다. ‘착한 의장’인 버냉키가 정치적 압력을 물리칠 수 있을지 아직은 미지수다.

FRB 역사가인 로버트 헤첼은 “버냉키의 2기는 아주 격랑의 시대가 될 것”이라며 “경제적 과제뿐 아니라 정치적 요인이 그의 앞길을 어렵게 할 가능성이 크다”고 말했다.