“내 졈방에셔는 외샹은 주지 아니허니 맛돈으로 사가시요.”

『일한통화』(1893)라는 회화 책에 나타난 문장이다. 여기서 ‘맛돈’은 ‘현금’을 뜻한다. 요즘 말로는 “우리 가게에서는 외상을 주지 않으니 현금으로 사 가시오”란 뜻이다.

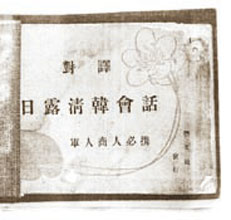

日 메이지시대인 1882~1910년 ‘조선어회화 책’ 74종 찾아

1904년 회화책인 『최신일한회화안내』에는 “침치 내여라” “곳츄가루 죡곰 쥬시요”란 표현이 나온다. 130년 전만 해도 ‘김치’가 ‘침치’로 불렸다. 연세대 국문과 한영균 교수는 “김치를 침치, 또는 침채라고도 표현했는데 이는 ‘잠기다’는 뜻의 침(沈)과 나물·푸성귀를 뜻하는 채(菜)에서 유래한 것”이라며 “맛돈도 현금이라는 뜻으로 당시 소설 등에 나온 것을 본 기억이 있다”고 설명했다.

한 교수는 “성씨의 연구 논문과 논문에 사용한 조선어회화 자료들을 구해 보고 싶다”며 “그의 자료 중에는 연구자들이 주목하지 않았던 내용도 포함돼 있는 것으로 보인다”고 말했다.

당시의 사회상이 엿보이는 표현도 많다. 1902년 편찬된 『실용한어학』이란 회화서에 나온 문장들이다.

“형님 한(*)분은 방금 일품벼슬 하(*)시고 또(*) 한(*)분은 참녕 벼슬노 게시고 동생한 나는 화류션 짓기를 바(*)와 공장의 두목이오 마주막 동생(*)은 각국으로 장사(*)단니오.”(“형님 한 분은 지금 일품 벼슬을 지내시고 또 한 분은 참녕 벼슬을 하시며, 동생 하나는 화류선(꽃 그림이 들어간 부채의 종류로 추정) 만들기를 배워와 공장을 경영하오. 막내 동생은 세계 각국으로 장사를 다니오”라는 뜻)

“그 친구난(*) 덕행(*)도 잇고 지식이 만어셔 향당에셔 가위 군자(*)라고 일컷소.”(그 친구는 덕행도 있고 지식이 많아 향당에서 소위 군자라 불리고 있소)

구한말에 이미 외래어가 우리 일상생활에서 쓰인 것도 짐작할 수 있다. “비스겟도나 죰 가져오오”라는 표현이 당시의 회화 책(『한어회화』ㆍ1905)에 나온다. “비스킷을 달라”는 뜻이다.

조선어회화 책엔 대륙 진출을 위한 일본의 주도면밀한 준비 과정도 드러난다. 예컨대 임오군란 전후인 1882년부터 1884년까지 출판된 회화 책들은 ‘외교ㆍ교역’과 관련한 내용을 주로 담고 있었다. 그러나 1890년대 이후 청일전쟁을 전후해 출판된 책들엔 식량ㆍ물자 조달과 관련한 대화나 적군의 동정을 파악하는 데 필요한 회화 등이 많았다.

조선을 강탈한 후인 러일전쟁(1904년) 즈음에는 경찰이나 철도원을 위한 회화서, 또는 토지 조사 목적이나 조선으로의 이주를 위한 회화서 등이 다양하게 편찬됐다. 군의 사기를 높이기 위한 내용도 자주 나타난다.

“일본병사(*)는 교육도 잇소 또(*) 애(*)국심이 잇스니 년젼년승하(*)기가 괴지아니한(*)단 말이요”(일본 병사는 교육도 받았고 애국심도 있으니 전쟁에 연승하는 것이 이상할 리가 없단 말이요)란 식이다.

성씨는 “일본이 동아시아에서 패권을 차지하기 위해 기초 준비를 얼마나 치밀하게 해 왔는지를 새로운 시각으로 들여다볼 수 있다”고 말했다.

그는 자신이 찾아낸 조선어회화서를 통해 당시의 시대상뿐 아니라 일본어 어법ㆍ표현 등이 어떻게 변천했는지를 규명했다. 이를 인정받아 23일 도쿄대에서 박사학위를 받는다. 도쿄대 국어연구실 113년 만의 4호 박사다. 외국인으로선 첫 박사학위 수여자이기도 하다.

(*)는 '아래아'를 비롯한 고어를 사용한 글자이나 웹 시스템의 특성상 표기가 용이치 않아 'ㅏ' 및 현대어로 표기 하였다.