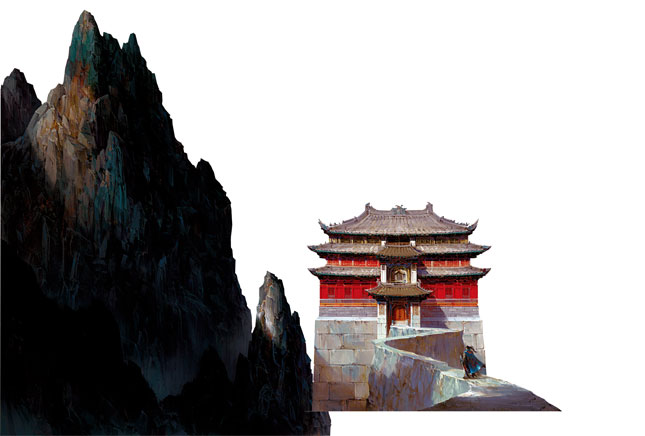

설봉 작『마야』의 삽화.이미지 제공=청어람

설봉 작『마야』의 삽화.이미지 제공=청어람 만화방은 현실에서 한참 떨어져 있다. 미닫이문을 열고 들어가면 딱딱한 나무 벤치가 놓여 있던 어린 시절의 만화방에서 라면 과자 한 봉지 까 먹으며 시간을 잊었던 기억. 저녁밥 시간이라도 놓치면 엄마에게 꾸중을 들어야 했다.

이어지는 기억 속에 있는, 제법 카페처럼 꾸며 놓아 푹신한 소파에 파묻힐 수 있었던 대학가의 만화방은 시끄러운 시국과 어울리지 않게 너무나 평화로웠다. 만화방은 이것저것 복잡한 일로 힘들 때, 멀리 여행을 떠날 처지가 못 될 때 유일하게 숨어들 수 있던 피난처였다.

나는 만화방에 가면 주로 무협소설을 읽었다. 무협소설은 한 권을 잡으면 만화보다 오래 볼 수 있어 가벼운 호주머니에 도움이 된다는 실용적인 이유도 있었지만 무엇보다 현실을 철저하게 잊도록 만들어주는 효과에 더 끌렸다.

대부분 비현실적인 영웅의 성장기인 무협소설을 보면서 주인공에 나를 대입해 함께 역경을 헤쳐 나가다 보면 밖에 두고 온 시름을 잊었다. 그래서 주인공이 너무 현실적인 인물로 설정되어 있거나 영웅으로 성장하지 않는 무협소설은 애써 피했다.

돌이켜 보면 내가 무협 소설에 파묻어 놓은 것이 하나 둘이 아니다. 쓰라린 실연, 학생운동, 믿었던 친구의 배신, 미래에 대한 고민까지 당장 해결할 수 없는 치열한 현실에서 한 발짝 물러서고 싶을 때마다 만화방을 찾았고 무협소설을 읽었다.

그리고 그 속에 고민을 묻었다. 물론 만화방 문을 나서면 현실의 문제는 여전하다. 하지만 만화방에 들어설 때보다 늘 나설 때 마음이 한결 가벼웠다. 내 청춘의 무협소설은 힘든 현실을 건너가는 진통제였고 중독이 없는 환각제였다.

생화학·역사학·환경학을 공부한 주일우씨는 학문과 예술의 경계를 넘나드는 일에 관심이 많은 과학평론가이자 문화공간 ‘사이’의 운영자입니다.