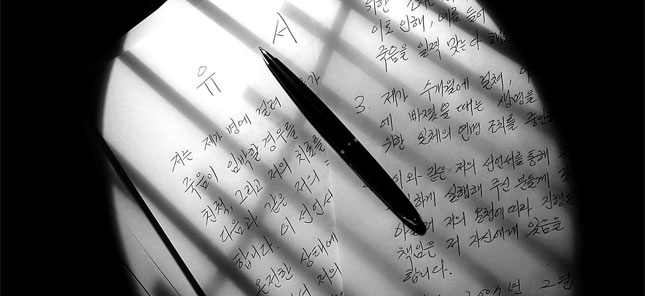

시한부라는 극한상황이 닥치기 전에 미리 유서를 쓰고 죽음의 의미를 배우는 사람이 늘고 있다. 이런 과정을 통해 자신의 삶을 되돌아보고 삶의 중요성을 깨닫는 것이다.

오래전부터 죽음의 의미에 대해 고민해왔다는 장옥화(50ㆍ여)씨. 우연히 각당복지재단의 죽음준비교육 지도자과정에서 유서를 쓰면서 해답을 찾았다. 장씨는 “유서를 작성하다 보면 여러 가지 감정이 계속 반복되는데 결국은 살아온 짧은 삶을 성찰할 수 있었다”며 “이 과정에서 ‘삶이란 게 이렇게 중요하구나’라고 깨닫게 됐다”고 말했다.

버리고 정리하기

유서의 패러다임도 바뀌고 있다. 유서에 대한 기존의 인식은 법률적인 차원이나 재산 분배와 같은 경제적 차원에 머물렀다. 요즈음 유서는 ‘일상에서 느끼는 것’ ‘남은 이들에게 남기는, 못다 한 말’ ‘장례 절차’ ‘사후 제사’ ‘시신기증’ 등의 다양한 내용을 담는다.

서울 YWCA에서는 봄ㆍ가을 학기가 시작될 때마다 멋쟁이 할머니 프로그램을 운영한다. 유서의 법적 형식이 있긴 하지만 이에 구애받지 않고 자유롭게 쓴다.

충남 공주 마곡사와 전남 보성 대원사의 템플 스테이에 참여하는 사람들도 산사에서 묵상하며 유서를 쓴다. 마곡사의 맥산 스님은 “유서를 쓰다 보면 작은 것이 소중하다는 것을 알게 된다. 자기 삶에 가장 중요한 것이 무엇인지, 지금껏 무엇을 위해 살아왔는지 반성해보는 계기가 된다”고 밝혔다.

인터넷 유서도 나왔다. 굿바이메일(goodbyemail.com)과 마이윌(mywill.co.kr)은 각각 암호화 기술을 이용해 글ㆍ사진ㆍ동영상 등이 포함된 유언장을 보관하고 있다가 사망이 확인되면 사전에 지정된 사람에게 전달한다.

죽음을 세상 밖으로 끄집어내려는 움직임도 활발하다. 한국죽음학회(회장 이화여대 최준식 교수)는 매달 마지막 주 수요일에 월례포럼을 연다. 지난달에는 진중권 중앙대 겸임교수가 ‘춤추는 죽음’을 강의했고, 이번달 27일에는 ‘한국 문학에 나타난 죽음의 양태’ 특강이 있을 예정이다.

독서모임인 ‘메멘토 모리’는 매월 마지막 주 화요일에 죽음을 주제로 한 책을 함께 읽고 토론한다.

품위 있는 죽음을 생전에 결정해놓는 사람도 늘고 있다. 생전유서(Living Will)가 그것이다. 생전유서는 연명 치료를 유보하거나 중지하여 품위 있게 죽음을 맞기 위해 작성한다.

가상 상황에서 죽음을 잠깐이라도 느껴보려는 사람들도 있다. 충북 충주의 임종체험관에서는 수의를 입고 10여 분 정도 관 속에 눕는다. 입관하기 전 영정사진을 만들고 유서를 써 낭독한다. 입관 후에는 못질을 하고 흙도 뿌린다. 이 순간 죽음이 무엇인지 몸으로 느낄 수 있다고 한다. 유서를 낭독할 때 회한의 눈물을 쏟아내는 사람도 있다. 2004년 11월 문을 연 뒤 2만여 명이 체험했다. 기업체에서 직원 연수 코스로 찾기도 하고 교회 학생이나 설계사, 사회복지관 종사자 등 다양한 사람들이 찾는다. 이 체험관을 운영하는 ㈜KLCC 송윤호 실장은 “임종체험을 하고 나면 그동안 살아온 과정을 뒤돌아보고 삶의 각오를 새로 다지게 된다”고 말했다.

미리 유서 쓴 이기선씨

슈베르트의 ‘아베마리아’ 들으며 눈감았으면…

“이 땅에서 가난하게 삶을 살게 하심에 감사하고, 진리의 말씀을 한껏 가지고 가게 하심에 감사한다. 축복 속에 태어났고 가족과 함께하는 떠남이니 인생살이 이만하면 족하지 아니한가.”

경기도 화성군 이기선(70)씨의 유서는 이렇게 시작된다. 이씨가 유서를 미리 쓴 이유는 아버지가 임종을 위해 모인 가족들에게 “열심히 기도하라”고만 유언한 데 대한 아쉬움 때문이다.

이씨의 유서에는 유산 배분에 관한 얘기는 없다. “너희들에게 나누어줄 수 있는 물질이 없어 마냥 섭섭하지만, 행복한 삶을 한없이 주노니 원 없이 받으라.” 재산과 관련한 유언은 이게 전부다.

유서를 쓰려면 죽음도 함께 생각해야하는 법. 이씨는 몇 년 전 버스에서 한 노인을 우연히 만났다. 여든여덟 살이라고 밝힌 그 노인은 이씨의 나이를 듣고는 “참 젊은 나이네요”라고 말했다. 순간 머리가 깨지는 줄 알았다. 이때부터 ‘죽음을 어떻게 맞이할까’를 고민했고, 그와 동시에 ‘어떻게 살까’에 매달렸다. 그 일환으로 유서를 쓰기 시작했다. 몇 번이나 고쳤다. 이씨의 유서는 A4 용지 한 장 반 정도의 분량이다.

이씨의 유서는 장례준비로 넘어간다.“(내가 죽을)때가 올 것 같으면 지체 없이 장기기증 기관에 연락하라. 연명치료를 절대로 하지 말라. 사랑하는 가족들과 함께하는 편안한 죽음을 맞게 하라.”

그의 유서는 “슈베르트의 ‘아베마리아’를 조용히 들려주면 좋겠다”로 끝난다.

이씨는 ‘죽음이 두려운 것이 아니라 죽음이 두렵다고 생각하는 그 자체가 두렵다’는 로마시대의 금언을 곧잘 인용한다. 그는 시신 기증과 관련, “(자식들을)설득하는 도리밖에 없다. 결국엔 아버지를 이해할 거라고 본다”고 말했다.

![[오늘의 운세] 5월 15일](https://pds.joongang.co.kr/news/component/htmlphoto_mmdata/202405/15/9866f29c-fc4e-4fd9-ad4a-3d0a95d53514.jpg.thumb.jpg/_ir_432x244_/aa.jpg)

![前검찰총장 "대통령 가족 수사 때 장수교체? 단 한번도 없었다" [view]](https://pds.joongang.co.kr/news/component/htmlphoto_mmdata/202405/15/918c4d2d-3815-440a-bd66-a3a386d3d48e.jpg.thumb.jpg/_ir_432x244_/aa.jpg)