새로 도입된 국민 형사재판 참여제도를 ‘한국식 배심제’라 부르는 것은 그만큼 우리가 미국식 배심제에 친숙하기 때문이다. 그 뿌리에는 미국의 법정 영화가 있다. 이런 법정 영화는 배심제를 익힐 수 있는 좋은 학습장이 될 수 있다.

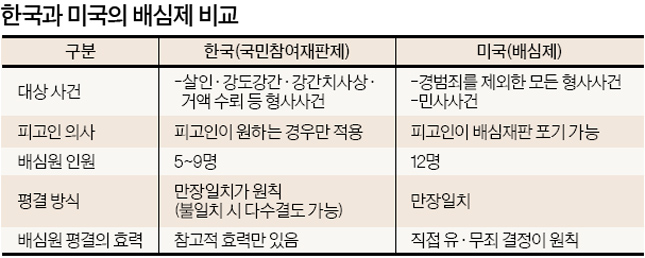

한국ㆍ미국 배심제 비교

존 그리셤 원작의 ‘사라진 배심원(Runaway jury)’을 영화로 만든 ‘런어웨이’는 총기사고 피해자 유족이 총기 제조회사를 상대로 손해배상을 제기한 민사재판을 다뤘다. 한국식 배심제는 살인이나 강도ㆍ강간 등 중요한 형사사건에만 국한돼 있지만, 미국에서는 민사사건도 배심재판의 대상이 될 수 있다.

영화는 배심원 선정부터 자세하게 보여준다. 총기 제조사에 적대적 감정을 품고 컴퓨터 조작으로 예비 배심원이 된 이스터(존 쿠삭)와 총기 제조사에 거액을 받고 고용돼 배심원 매수나 회유를 전문으로 하는 신종 직업인 ‘배심원 컨설턴트’ 피츠(진 해크먼). 두 사람이 벌이는 두뇌게임을 스릴과 재미에만 빠져서 볼 수 없다. ‘정의’는 뒤로 밀린 채 ‘승리’만을 향해 치닫기 때문이다.

‘일급살인’ ‘페이백’ ‘레인메이커’에서는 배심원이 사건 심리에 본격 참여하고 검사와 변호인이 배심원들의 마음을 사로잡기 위해 총력전을 펼치는 장면들이 나온다.

서류만 오가고 몇 사람의 증인에 대한 지극히 형식적인 문답으로 이루어졌던 국내의 형사재판도 한국식 배심제 도입으로 크게 변화할 것으로 보인다. 법률 전문가 중심의 권위적인 법정구조도 미국식으로 바뀐다. 피고인과 멀리 떨어진 높은 곳에서 검사와 판사만 쳐다보던 변호인이 법정 내에서 피고인과 나란히 앉게 되면 피고인은 단순한 심판의 객체가 아니라 검사에 맞서는 소송 당사자로서의 지위를 찾을 수 있다.

역시 미국영화인 ‘12명의 성난 사람들’은 배심원들이 평의하는 회의장에서 일어나는 ‘모음의 미덕’을 보여준다. 배심제는 이념적으로 사법 민주화를 구현하는 장치라는 측면도 있지만, 진정한 장점은 피고인과 같은 입장인 일반 시민들이 그들 각자의 경험과 상식에 따른 양심적 결정들을 모으는 데 있다.

미국에서는 물론이고 우리나라에서도 형사사건 피고인의 유죄에 관한 증명은 ‘합리적인 의심의 여지가 없을(beyond reasonable doubt) 정도의 증명’이어야 한다. 만장일치제를 채택하는 배심제에서는 단 한 사람이라도 합리적인 의심을 떨칠 수 없을 때는 유죄 평결을 내릴 수 없다. 또 그 한 사람이 다른 사람들을 설득해 오히려 결론을 바꿀 수도 있다.

이 영화에 나오는 피고인은 히스패닉계 18세 소년으로 친아버지를 잔인하게 살해했다는 혐의로 기소된다. 유죄를 인정하는 압도적인 법정 분위기가 만들어지고 최종 결론을 내려야 할 배심원 12명 가운데 11명이 소년의 유죄를 확신한다. 영화의 반전은 나머지 한 사람의 합리적인 의심에서 시작된다. 그가 끈질긴 설득에 나서면서 한 줄기 진실의 빛이 저마다 갖고 있던 편견과 고정관념을 녹여낸다.

새로 도입될 한국식 배심제가 반쪽짜리로 출발하는 아쉬움은 있다. 미국의 배심제와 달리 한국식 배심제에서 배심 평결은 판사에게 권고적 효력만 인정하고 있을 뿐이다. 미국에서는 배심재판을 받을 권리가 ‘헌법상의 권리’로 인정돼 있지만, 우리 헌법은 법관을 재판의 주체로 규정하고 있기 때문이다.

하지만 배심제는 그동안 굳게 닫혀 있던 우리 사법 시스템의 문을 열 수 있는 열쇠가 될 수 있다. 배심제를 통해 시작될 ‘열린 사법’의 시대에 새로운 ‘사법주권자’인 배심원들의 활약이 기대된다.

![[오늘의 운세] 5월 15일](https://pds.joongang.co.kr/news/component/htmlphoto_mmdata/202405/15/9866f29c-fc4e-4fd9-ad4a-3d0a95d53514.jpg.thumb.jpg/_ir_432x244_/aa.jpg)

![前검찰총장 "대통령 가족 수사 때 장수교체? 단 한번도 없었다" [view]](https://pds.joongang.co.kr/news/component/htmlphoto_mmdata/202405/15/918c4d2d-3815-440a-bd66-a3a386d3d48e.jpg.thumb.jpg/_ir_432x244_/aa.jpg)