사진가 언셀 애덤스는 ‘필름은 악보이고, 인화는 연주이다’라했다. 디지털카메라가 대세인 지금 암실 작업을 떠올려 보니 그다지 오랜 시간이 흐른 것도 아닌데 아득한 과거처럼 느껴진다. 캄캄한 방에서 천천히 빛처럼 떠오르던 이미지를 기억하는 이라면 인화가 매우 사색에 찬 행위라는 데 동감할 것이다.

매기 & 제리 사진전 #6월 9일까지 한미사진미술관 #4월 3일 3시 작가초청강연회 # 문의: 02-418-1315

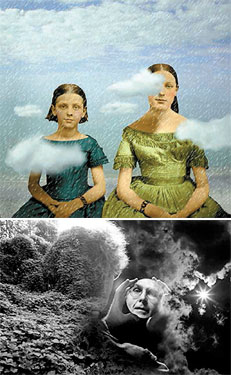

1.매기 테일러 작, ‘구름 자매’ 2001 2.제리 율스만 작, ‘자화상’ 1990

부부 사진가 제리 율스만(73)과 매기 테일러(46)는 바로 이 사진 인화에서 일가를 이루며 유명해졌다. 특히 율스만은 아직도 암실에서 전통 인화 방식을 써 만드는 아날로그 합성 사진으로 이름났다. 추상과 사실, 초현실과 현실 사이에 걸친 그의 사진은 한 편의 시처럼 흐른다. 작가 내면의 형상을 떠낸 듯한 여러 이미지가 도저히 어울릴 수 없을 것 같은 한 공간에서 만난다. 이루지 못한 욕망, 꿈의 흐름, 애절한 사랑, 집단 무의식, 잠재적 본능 등 보는 이를 환상 속으로 부르는 이야기가 풍부하다. 그의 사진을 초현실주의 이미지 작업으로 부르는 까닭이다.

율스만이 쓰는 기법은 ‘합본 인화(composite prints)’다. 별도의 사진 확대기에 놓인 두 장 이상의 네거티브 필름을 조합해 인화지 위에서 정밀하게 더한다. 그는 1965년 이 방법을 ‘후기 시각화(Post Visualization)’란 용어로 이론화했다. 처음에는 어떤 방향으로 흘러갈지 전혀 알 수 없다가 인화 과정을 거치면서 점차 뜻을 깨달을 수 있게 한다는 것이다. 사진을 찍는 그 순간 이후에 이미지를 창조한다는 관점이다.

율스만의 사진 제자였다가 부인이 된 매기 테일러는 심리학을 통한 주제의식에서는 남편과 같지만 인화 방법은 다르다. 테일러는 컴퓨터를 사용한 디지털 합성 인화를 택했다. 다양한 질감의 색감 선택은 테일러의 사진에 특별한 분위기를 입힌다. 옛날 앨범에서 튀어나온 듯한 고풍스러운 여성 초상은 강렬하다.

제리 율스만 부부는 지난해 한국에 들러 서울의 고궁과 안동 하회마을에서 사진을 찍었다. 이번 전시작 150여 점 가운데 10점이 이때 작업한 한국 소재 연작이다. 전통 왕궁과 물의 이미지를 합성한 작품은 깊은 역사의 물길 속으로 가라앉는 조선 왕조의 신산한 운명을 보여준다.

디지털 중독 시대에 잊혀져 가는 사진 인화의 힘을 드러내는 삶의 창문 같은 작품이다.