지난달 21일 새벽 1시 술 한 잔 걸치고 역삼동 사는 친구 녀석을 만나러 가는 길. 술 기운에 살짝 알딸딸하다. 잠실역 내 8호선에서 2호선으로 가던 중 길게 이어진 벽면이 눈에 들어왔다.

‘뭔가 기록을 남기고 가야겠어.’

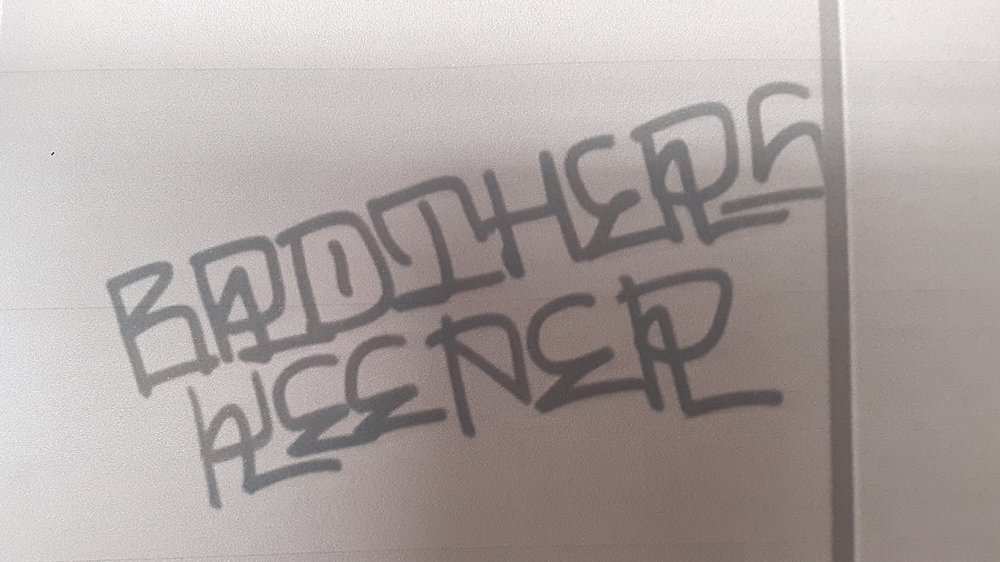

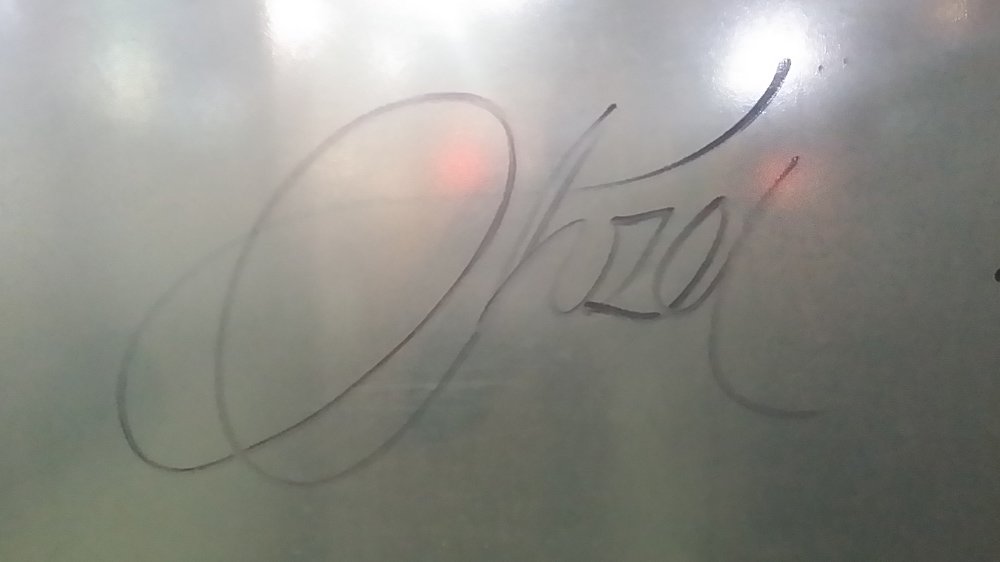

가방 안에서 검정 매직을 꺼내들곤 벽에다 ‘BROTHERS KEEPER’라고 적었다. 내 주변 사람들을 지키겠다는 의미다. 다들 참 힘들게 살지 않는가. 벽면의 전기 시설함에는 ‘CHZA’라고 남겼다. ‘로고 디자인의 천재’가 되겠다는 포부를 담은 내 닉네임이다. 글씨를 쓴 뒤 주위를 두리번거렸다. 다행히 아무도 보이지 않았다.

4년 전인 스무살 때부터 프리랜서로 로고 디자인 일을 시작했다. 난 자유로운 디자인을 사랑한다. 새카맣게 태운 내 온몸에는 고대 판화 형식에서 따온 사자와 새 문양의 문신이 새겨져 있다. 최종 목표는 나만의 로고 디자인을 만들어 세상에 알리는 것.

그러다 국내외 그라피티(Graffitiㆍ공공장소에 쓰인 낙서)가 눈에 확 들어왔다. ‘자유의 상징’이라고나 할까. 내가 추구하는 디자인이 바로 거기 있었다. 직접 해보진 않았지만 늘 갈망했다. 잠실역에 나의 첫 작품을 남기던 그때, 넓은 벽면은 도화지였다. 내 로고를 여기저기 남기면 유명해질 거란 기대도 있었다.

잠실역을 지나 친구 집 근처인 선릉역 유리 벽면에도 내 닉네임인 ‘CHZA’를 썼다. 처음만 망설였지 그 다음부터는 일도 아니었다. 역삼동 주택가 곳곳에 내 흔적들을 매직으로 남겼다. 다른 날엔 사무실이 있는 서울 망원동 근처 주택가에도 그려 넣었다.

그러다 3일 낮 자전거를 타고 사무실로 가는데 경찰이 나를 불렀다. 처음 낙서를 한, 잠실역 CCTV(폐쇄회로 TV) 영상을 보고 찾아왔다고 했다.

”재물손괴 혐의로 함께 가셔야겠습니다.“ 그렇게 난 서울 송파경찰서로 갔다.

경찰은 그라피티를 엄격하게 단속하고 있었다. 별일 아닌 것 같지만 놔두면 더 큰 범죄로 이어진다는 ‘깨진 유리창 이론’을 적용해서다. 경찰은 내 그라피티를 분석해 지하철역의 다른 그라피티도 나와 관계가 있는지 따져보겠다고 한다.

▶관련기사 1주일 새 지하철 20곳 ‘게릴라 낙서’…예술과 범죄 기로에

국제적으로 그라피티가 범죄인지 예술인지는 논란이 분분하다. 우리나라는 좀 더 엄격하다. 경찰이 말했다. “예술이라는 명분으로 허가없이 공공시설이나 사유재산에 무턱대로 그리는 모든 형식의 그라피티는 명백한 범죄 행위입니다. 타인의 재산에 말도 안 하고 낙서하는 것과 똑같은 거예요.”

홍상지 기자 hongsam@joongang.co.kr

※서울 송파경찰서 형사과 등을 취재한 내용을 토대로 피의자 이모(24)씨 시점에서 재구성했습니다.