중국 관련 서비스를 제공하는 벤처기업 A사는 사업 특성상 직원 절반 이상이 중국인이다. 대부분 국내 대학원에 재학 중이다. 사내 복지가 좋아서가 아니다. 국내법상 외국인 고용 비율은 전체 한국인 직원 수의 20%까지다. 회사 이름으로 취업 비자를 내주는 게 제한이 있다 보니 A사는 중국인 직원을 유학생 신분으로 한국에 체류시키는 편법을 쓰고 있는 것이다.

소프트뱅크벤처스 김동환 이사는 “미국 실리콘밸리가 성장한 것은 전 세계 하이테크 인재들을 적극적으로 유치한 덕분”이라며 “벤처엔 인력의 다양성과 팀 시너지가 중요한 자산인데 글로벌 기준에 맞지 않는 규제가 남아 있다”고 지적했다.

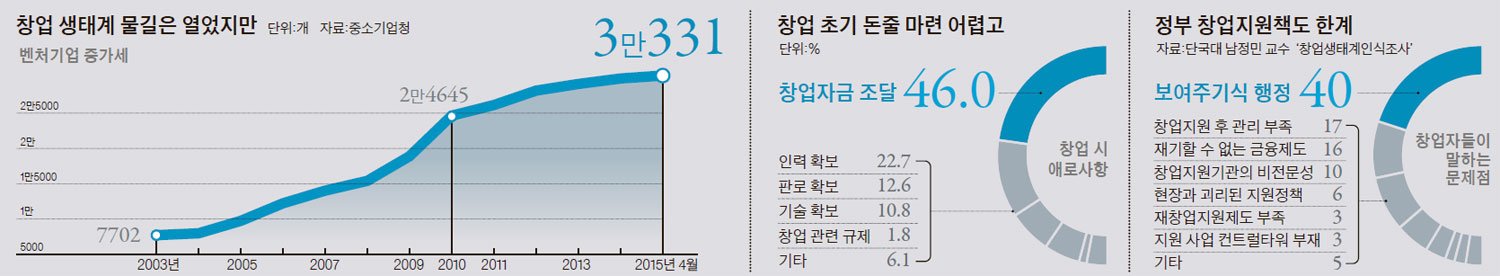

정부의 적극적인 창업지원정책으로 벤처 생태계의 물길을 여는 데 성공했다는 평가가 나온다. 하지만 수면 아래 감춰져 있는 ‘모래턱’ 때문에 물길이 도랑으로 흘러드는 데는 한계가 있다는 게 벤처업계의 진단이다. 대표적인 게 기술의 속도를 쫓지 못하는 각종 규제다.

8년간의 은행원 생활을 접고 지난해 말 개인 간 대출을 온라인으로 중개하는 핀테크 기업 ‘8퍼센트’를 차린 이효진(34) 대표는 올해 2월 사이트가 차단당하는 곤욕을 치렀다. 대부업 등록을 하지 않고 대출을 중개해 ‘대부업법’을 위반한 게 이유였다. 결국 이 대표는 대부업 등록을 한 후 서비스를 재개할 수 있었다. 비단 핀테크뿐만이 아니다. 환자들이 병력과 투약 정보 등을 공유하는 미국의 ‘페이션츠라이크미’ 같은 빅데이터 사업은 개인정보보호법 등과 충돌한다. 해외에서 주목받는 온라인 부동산 중개 사업은 투기를 부추길 수 있다는 이유로 갬블링·베팅업 등과 함께 창업지원 대상에서 빠져 있다. 그러다 보니 한국의 정보통신기술(ICT) 규제 성숙도는 경제협력개발기구(OECD) 33개국 중 28위다(국제전기통신연합 조사).

이 대표는 “벤처는 세상에 없던 사업을 하는데, 규제는 옛것을 쓰는 경우가 적지 않다”며 “새로운 형태의 산업을 기존 산업 틀에 끼워 맞추는 식의 규제관행은 개선돼야 한다”고 강조했다.

각종 창업 지원이 예비 창업자나 스타트업(초기 벤처기업)에 몰려 있는 점도 벤처업계가 꼽는 보완점이다. 사업을 확장하는 시기에 자금 조달이나 판로 확보를 못해 재정난을 겪는 ‘데스밸리’를 넘기가 쉽지 않다. 실제 국내에서 벤처 창업 3년을 넘어선 뒤에도 생존한 확률은 41%(2013년 기준)로 OECD 17개국 가운데 꼴찌다. ‘록앤올’ 김원태(44) 대표는 “예전보다는 나아졌지만 아직도 매출을 기준으로 삼는 투자 관행 때문에 돈이 생태계 안으로 도는 데는 한계가 있다”며 “벤처의 성장 단계별로 특성에 맞는 지원프로그램을 연계할 필요가 있다”고 말했다.

좀 더 정교하고 전문적인 지원을 요청하는 목소리도 나온다. 창업자 B씨는 올해 1억원 규모의 창업지원사업 대상자로 선정됐지만 오래가지 않아 이를 포기했다. 현물 부담(20%), 현금 부담(10%)을 제외하면 창업자가 사업을 위해 쓸 수 있는 돈은 최고 1억원이 아닌 7000만원이다. 여기에 이를 쓰기 위해선 각종 증빙자료를 꼬박꼬박 제출해 사전 승인을 받아야 한다. 신용카드 비용처리도 특정 은행 카드만 인정해주기 때문에 해외 소셜네트워크서비스(SNS) 등을 통해 홍보하는 길이 막혔다. ‘핸섬컴퍼니’ 김현수(42) 대표는 “정책자금 유입이 창업 열기를 확산시키는 데 큰 기여를 한 것은 사실”이라면서도 “스타트업의 경우 급하게 돈이 나갈 일이 많은데 걸림돌이 많다 보니 정부 지원금 받기를 꺼리는 스타트업이 적지 않다”고 아쉬워했다.

상대적으로 자금력이 있는 대기업이 인수합병(M&A)에 소극적인 것도 도랑을 막는 모래턱이다. ‘모씨’의 김봉기(35) 대표는 “벤처기업은 행여나 아이디어를 빼앗길까 걱정하고 대기업은 시장이 더 커지기 전에 지배력을 장악하기에 급급하다”며 “대기업은 과감하게 투자하고, 벤처는 혁신을 불어넣어주는 식으로 서로 상생한다면 많은 성공사례가 나올 수 있을 것”이라고 설명했다.

◆특별취재팀=심재우(팀장)·구희령·손해용·박수련·이소아·이현택 기자,

사진=신인섭·오종택·강정현 기자, 정수경 인턴기자 jwshim@joongang.co.kr

![[속보] 예정대로 내년 의대증원…고법, 집행정지 신청 각하∙기각](https://pds.joongang.co.kr/news/component/htmlphoto_mmdata/202405/16/9e66a155-7b88-4f53-bae4-abe4969cbc90.jpg.thumb.jpg/_ir_432x244_/aa.jpg)

![[단독] 용산 "檢인사 예고됐었다…검찰총장이 깜짝 수사발표한 것"](https://pds.joongang.co.kr/news/component/htmlphoto_mmdata/202405/16/bc0f127f-1f06-4b32-a56b-7c5e21971658.jpg.thumb.jpg/_ir_432x244_/aa.jpg)