대기오염 자동측정 시설이 설치된 경기도 포천시 선단보건지소 건물 옥상에서 둘러본 지난 12일 오전 포천 지역의 전경. 아침 안개와 공장 굴뚝과 노천 소각 등에서 나온 연기가 섞여 하늘이 희뿌옇게 변했다. [강찬수 기자]

대기오염 자동측정 시설이 설치된 경기도 포천시 선단보건지소 건물 옥상에서 둘러본 지난 12일 오전 포천 지역의 전경. 아침 안개와 공장 굴뚝과 노천 소각 등에서 나온 연기가 섞여 하늘이 희뿌옇게 변했다. [강찬수 기자]지난 12일 오전 경기도 동두천시와 양주시를 연결하는 375번 지방도로. 도로에서 좌우로 건너다보이는 작은 공장의 굴뚝에서는 흰 연기가 뿜어나오고 있었다. 겨울 해는 이미 높이 솟아 있었지만 주변 농경지와 공장지대는 희뿌연 연무로 덮여 있었다.

국립환경과학원은 이날 새벽 경기북부를 포함한 전국의 미세먼지(PM-10) 농도를 ‘보통(㎥당 31~80㎍, 1㎍은 100만분의 1g)’ 수준으로 예상했다. 하지만 이날 오전 11시 포천시 선단동 자동측정소에서 측정한 미세먼지 농도는 예상 수치를 뛰어넘었다. 이곳의 수치(135㎍)는 ‘나쁨(81~150㎍)’수준. 같은 시각 서울 도심인 중구 서소문(41㎍)의 2~3배였다. 미세먼지엔 납이나 카드뮴 같은 중금속이 포함돼 있어 나쁨 수준에선 호흡기질환자나 노약자는 외출을 삼가고, 유치원생이나 초등학생은 실외 수업을 해서는 안 된다.

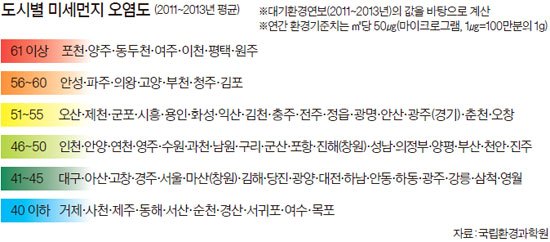

그렇다면 포천시 등 경기북부 지역의 미세먼지 농도가 이날 하루만 유독 높았던 것일까. 환경부가 발간한 대기환경연보 3년치(2011~2013년)를 바탕으로 전국 81개 도시의 3년 간 미세먼지 평균 오염도를 산출했다. 그 결과 경기북부지역은 3년 내내 오염이 심했다. 포천(3년 평균 90㎍/㎥)·양주(73㎍)·동두천(67㎍)은 전국 1~3위의 미세먼지 오염도를 나타냈다. 가장 깨끗한 여수·목포·서귀포(36~37㎍)는 물론 서울(44㎍)·부산(46㎍)·대구(45㎍) 등 대도시보다도 오염이 심했다.

혹시 이들 지역의 대기측정소 바로 옆에 오염 공장이라도 있기 때문일까. 포천시는 2012년 봄에, 동두천시는 2012년 여름에, 양주시는 올 여름에 측정소 위치를 옮겨봤지만 상황은 거의 달라지지 않았다.

1차적인 원인은 경기북부 지역 곳곳에 산재한 공장에 있다. 대기오염을 배출하는 공장이 포천에는 1226개, 양주에는 664개가 몰려있다. 면적이 좁은 동두천에도 100개가 넘는다. 단위 면적(1㎢당) 기준 1.1~2.1개 꼴이다. 전남 여수도 산업단지가 있지만 해안지역인데다 공장도 ㎢당 0.45개 수준이어서 오염도는 36㎍로 낮다.

국립환경과학원 홍유덕 대기환경연구과장은 “소규모 공장들이 모여 있고, 대도시에 비해 오염원 관리가 잘 안 돼 있으며, 농경지 등에서 노천소각이 많은 탓으로 추정된다”고 말했다.

지형적인 이유도 있다. 포천시청 관계자는 “중국에서 건너온 미세먼지 영향을 많이 받는데다 지형이 분지를 이루고 있어 오염물질이 잘 빠져나가지 않는다”고 말했다.

경기도는 지난달 ‘제2차 수도권 대기환경관리 기본계획’에 맞춰 자체 시행계획을 수립하는 등 대책을 추진하고 있다. 배출시설에 대한 관리를 강화하고 친환경자동차 보급을 늘리는 등의 노력으로 현재 60㎍ 수준인 미세먼지를 2024년까지 37㎍로 낮추겠다는 것이다.

글, 사진=강찬수 환경전문기자

![[오늘의 운세] 6월 20일](https://pds.joongang.co.kr/news/component/htmlphoto_mmdata/202406/20/9866f29c-fc4e-4fd9-ad4a-3d0a95d53514.jpg.thumb.jpg/_ir_432x244_/aa.jpg)

![[단독]野 '폐기법안 부활법' 추진…尹거부권 쓴 법안도 즉시 상정](https://pds.joongang.co.kr/news/component/htmlphoto_mmdata/202406/20/7b6e5e4d-2b2d-4150-8718-7170dcbfc5e8.jpg.thumb.jpg/_ir_432x244_/aa.jpg)