국가적 재난에 거의 모든 문화행사가 중단됐습니다. 그렇지만 중앙SUNDAY는 그림 한 점, 클래식 한 곡이 주는 치유의 힘을 믿습니다. 모든 국민의 가슴에 깊이 새겨진 생채기를 보듬고 달래고자 예술 작품을 보고 들으며 마음을 달래보는 지면을 만들었습니다. 심리치유에세이 『그림에, 마음을 놓다』를 쓴 건국대 문화콘텐츠학과 이주은 교수(미술사학)가 그림을 골라 글을 썼습니다. (주)유니버설뮤직과 클래식 평론가인 류태형 대원문화재단 전문위원이 음악을 고르고 글을 썼습니다. 오른쪽 QR코드를 스마트폰으로 스캔하시면 저희가 준비한 음악(음원 소개는 15p)을 약 34분간 들으시면서 S매거진을 읽으실 수 있습니다. 음악은 4월 27일 0시부터 5월 3일 자정까지 들으실 수 있습니다. 상한 마음에 조금이나마 위로가 됐으면 좋겠습니다.

▶ 예술 힐링 음악 Youtube 링크 : http://youtu.be/nj48TwFQRbw

(위의 주소를 복사하시어 주소 창에 넣어주시기 바랍니다)

디리크 바우츠(Dieric Bouts)의 ‘울고 있는 마돈나’(1460년께) 시카고 아트 인스티튜트 아들을 잃은 어머니가 여기에 있다. 두 눈이 충혈된 것으로 보아 이미 그녀는 격렬하게 울었음에 틀림없다. 겨우 슬픔을 삼키고 아들이 더 환한 세상에서 편히 쉴 수 있도록 두 손을 맞대어 기도하지만, 소리 없이 계속 꼬리를 물고 돋아나는 눈물 방울들. 많은 그림들 속에서 성모의 비탄은 지극히 절제된 모습으로 그려지곤 한다. 그러나 플랑드르의 화가 바우츠가 그린 성모는 살아 있는 한 결코 울음을 그치지 않을 듯 보인다. 시간이 지나도 무뎌지기 어려운, 날마다 흘리는 눈물이다.

디리크 바우츠(Dieric Bouts)의 ‘울고 있는 마돈나’(1460년께) 시카고 아트 인스티튜트 아들을 잃은 어머니가 여기에 있다. 두 눈이 충혈된 것으로 보아 이미 그녀는 격렬하게 울었음에 틀림없다. 겨우 슬픔을 삼키고 아들이 더 환한 세상에서 편히 쉴 수 있도록 두 손을 맞대어 기도하지만, 소리 없이 계속 꼬리를 물고 돋아나는 눈물 방울들. 많은 그림들 속에서 성모의 비탄은 지극히 절제된 모습으로 그려지곤 한다. 그러나 플랑드르의 화가 바우츠가 그린 성모는 살아 있는 한 결코 울음을 그치지 않을 듯 보인다. 시간이 지나도 무뎌지기 어려운, 날마다 흘리는 눈물이다.  월터 랭글리(Walter Langley)의 ‘저녁이 가면 아침이 오지만, 가슴은 무너지는구나’(1894) 캔버스에 유채, 64 x 88cm, 버밍엄 시립미술관 랭글리는 햇빛이 좋은 뉴린이라는 외딴 어촌을 찾아 그림을 그리기 위해 그곳에 몇 년간 머물렀던 영국의 화가다. 그곳에서 지내는 동안 그는 바다를 그저 경치가 아니라 마을 사람들의 애환이 얽혀 있는 곳으로 바라보게 되었다. 이 그림 속에서의 바다는 모질게도 여인이 사랑하는 사람을 데려가 버린 모양이다. 어제 아침 바다로 간 배는 아무리 기다려도 돌아오지 않는데, 또다시 아침이 오려 한다. 울고 있는 여인의 등을 토닥이는 노부가 보인다. 노부는 아무 말도 꺼내지 않는다. 그 따스한 손길에 여인은 설움이 북받쳐 올라와 목이 멘다.

월터 랭글리(Walter Langley)의 ‘저녁이 가면 아침이 오지만, 가슴은 무너지는구나’(1894) 캔버스에 유채, 64 x 88cm, 버밍엄 시립미술관 랭글리는 햇빛이 좋은 뉴린이라는 외딴 어촌을 찾아 그림을 그리기 위해 그곳에 몇 년간 머물렀던 영국의 화가다. 그곳에서 지내는 동안 그는 바다를 그저 경치가 아니라 마을 사람들의 애환이 얽혀 있는 곳으로 바라보게 되었다. 이 그림 속에서의 바다는 모질게도 여인이 사랑하는 사람을 데려가 버린 모양이다. 어제 아침 바다로 간 배는 아무리 기다려도 돌아오지 않는데, 또다시 아침이 오려 한다. 울고 있는 여인의 등을 토닥이는 노부가 보인다. 노부는 아무 말도 꺼내지 않는다. 그 따스한 손길에 여인은 설움이 북받쳐 올라와 목이 멘다.  카스파 다비드 프리드리히(Caspar David Friedrich)의 ‘부활절 아침’(1828~35) 캔버스에 유채, 43.7 x 34.4cm, Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid 독일 화가 프리드리히가 그린 인물들은 고요한 자연 속에서 명상에 빠져 있는 경우가 많다. 아직 하늘에는 완전히 어둠이 걷히지 않은 채 달이 둥그렇게 떠 있다. 그러나 주변을 밝히고 있는 것은 결코 달빛이 아니다. 여명이 푸르스름하게 주위에 스며들더니 컴컴하기만 하던 세상이 서서히 모습을 드러내기 시작했다. 나뭇가지에는 마치 기적처럼 새잎이 돋아나 있다. 무덤을 향해 걸어가고 있던 여인들은 잠시 발걸음을 멈추고 새벽 빛을 바라본다.

카스파 다비드 프리드리히(Caspar David Friedrich)의 ‘부활절 아침’(1828~35) 캔버스에 유채, 43.7 x 34.4cm, Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid 독일 화가 프리드리히가 그린 인물들은 고요한 자연 속에서 명상에 빠져 있는 경우가 많다. 아직 하늘에는 완전히 어둠이 걷히지 않은 채 달이 둥그렇게 떠 있다. 그러나 주변을 밝히고 있는 것은 결코 달빛이 아니다. 여명이 푸르스름하게 주위에 스며들더니 컴컴하기만 하던 세상이 서서히 모습을 드러내기 시작했다. 나뭇가지에는 마치 기적처럼 새잎이 돋아나 있다. 무덤을 향해 걸어가고 있던 여인들은 잠시 발걸음을 멈추고 새벽 빛을 바라본다.  빈센트 반 고흐(Vincent van Gogh)의 ‘아몬드 꽃’(1890) 캔버스에 유채, 73 x 92 cm, 반 고흐 미술관 물빛 하늘을 배경으로 탐스럽게 활짝 핀 아몬드 꽃을 그린 이 작품은 반 고흐가 죽던 해에 그린 것이다. 늘 믿고 의지하던 동생 테오에게서 예쁜 딸이 태어나자 삼촌이 된 빈센트는 조카가 생긴 기쁨에 이 그림을 그려 선물한다. 맑은 하늘색을 어린 조카는 무척이나 좋아했다. 그림을 그려준 빈센트 삼촌은 숨바꼭질을 하다가 너무 꼭꼭 숨어버렸는지 영영 찾을 수 없게 되었지만 말이다. 삼촌에 대한 막연한 그리움은 가득 피어오른 아몬드 꽃과 더불어 어린 조카의 침실에 그녀가 숙녀가 될 때까지 항상 걸려 있었다.

빈센트 반 고흐(Vincent van Gogh)의 ‘아몬드 꽃’(1890) 캔버스에 유채, 73 x 92 cm, 반 고흐 미술관 물빛 하늘을 배경으로 탐스럽게 활짝 핀 아몬드 꽃을 그린 이 작품은 반 고흐가 죽던 해에 그린 것이다. 늘 믿고 의지하던 동생 테오에게서 예쁜 딸이 태어나자 삼촌이 된 빈센트는 조카가 생긴 기쁨에 이 그림을 그려 선물한다. 맑은 하늘색을 어린 조카는 무척이나 좋아했다. 그림을 그려준 빈센트 삼촌은 숨바꼭질을 하다가 너무 꼭꼭 숨어버렸는지 영영 찾을 수 없게 되었지만 말이다. 삼촌에 대한 막연한 그리움은 가득 피어오른 아몬드 꽃과 더불어 어린 조카의 침실에 그녀가 숙녀가 될 때까지 항상 걸려 있었다.  앤드루 와이어스(Andrew Wyeth)의 ‘주인의 침대(Master Bedroom)’(1965) 종이에 수채, 개인소장 어떤 사람이 평소에 사용하던 물건들은 그 사람을 닮는다. 심지어는 그 사람 자체의 역할을 한다. 와이어스는 일상적인 환경 속에 숨어 있는 황량함과 외로움을 잘 아는 미국의 화가다. 주인이 자리를 비운 사이에 침대 머리를 차지하고 있는 개가 보인다. 주인이 저녁에 돌아온다면 행복한 개다. 와이어스가 그린 텅 빈 방, 텅 빈 침대는 요즘의 우리에게 이중적인 메시지를 던진다. 사랑하는 이와의 포근한 추억이 얼마나 좋은지, 그리고 사랑하는 이가 떠났을 때 이 자리는 얼마나 공허하고 아프고 그리운지.

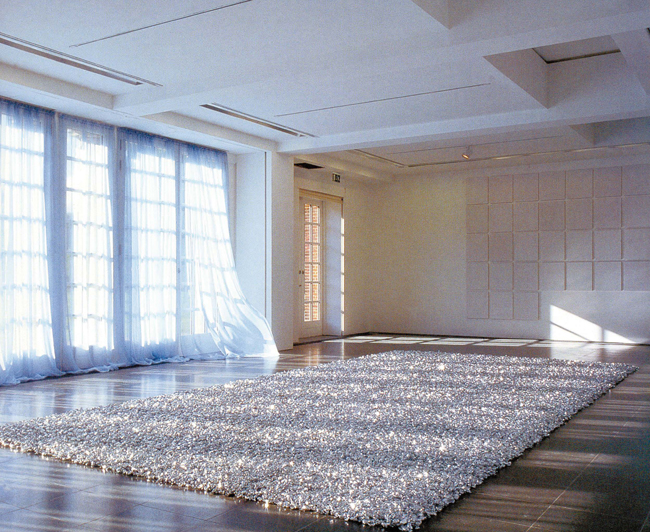

앤드루 와이어스(Andrew Wyeth)의 ‘주인의 침대(Master Bedroom)’(1965) 종이에 수채, 개인소장 어떤 사람이 평소에 사용하던 물건들은 그 사람을 닮는다. 심지어는 그 사람 자체의 역할을 한다. 와이어스는 일상적인 환경 속에 숨어 있는 황량함과 외로움을 잘 아는 미국의 화가다. 주인이 자리를 비운 사이에 침대 머리를 차지하고 있는 개가 보인다. 주인이 저녁에 돌아온다면 행복한 개다. 와이어스가 그린 텅 빈 방, 텅 빈 침대는 요즘의 우리에게 이중적인 메시지를 던진다. 사랑하는 이와의 포근한 추억이 얼마나 좋은지, 그리고 사랑하는 이가 떠났을 때 이 자리는 얼마나 공허하고 아프고 그리운지.  펠릭스 곤잘레스-토레스(Felix Gonzales-Torres)의 ‘무제(플라시보)’(1991) 은색 셀로판지에 포장된 사탕, 무한공급 설치(삼성미술관 플라토에 전시되었던 사진) 쿠바 출신의 곤잘레스-토레스의 작품은 사랑·애도·죽음과 같은 실존적인 감정이 중심을 이룬다. 바닥에 늘어놓은 사탕으로 이루어진 이 작품은 보는 사람이 누구나 가져갈 수 있도록 권하고, 없어진 양만큼 계속해서 채워지도록 되어 있다. 사랑하는 사람의 몸무게만큼으로 이루어진 사탕 무더기가 서서히 소진되는 과정, 아니 채워지는 과정이 작품의 내용이다. 작가는 누군가를 상실한다는 고통을 견딜 수 없어서 상실의 논리를 바꾸어 버린다. 끊임없이 조금씩 채워진다는 식으로 말이다. 그는 짧은 생애를 마감했지만, 그의 설치작업은 아직도 곳곳에서 전시되고 있다. 글 이주은 교수(건국대 문화컨텐츠학) myjoolee@konkuk.ac.kr

펠릭스 곤잘레스-토레스(Felix Gonzales-Torres)의 ‘무제(플라시보)’(1991) 은색 셀로판지에 포장된 사탕, 무한공급 설치(삼성미술관 플라토에 전시되었던 사진) 쿠바 출신의 곤잘레스-토레스의 작품은 사랑·애도·죽음과 같은 실존적인 감정이 중심을 이룬다. 바닥에 늘어놓은 사탕으로 이루어진 이 작품은 보는 사람이 누구나 가져갈 수 있도록 권하고, 없어진 양만큼 계속해서 채워지도록 되어 있다. 사랑하는 사람의 몸무게만큼으로 이루어진 사탕 무더기가 서서히 소진되는 과정, 아니 채워지는 과정이 작품의 내용이다. 작가는 누군가를 상실한다는 고통을 견딜 수 없어서 상실의 논리를 바꾸어 버린다. 끊임없이 조금씩 채워진다는 식으로 말이다. 그는 짧은 생애를 마감했지만, 그의 설치작업은 아직도 곳곳에서 전시되고 있다. 글 이주은 교수(건국대 문화컨텐츠학) myjoolee@konkuk.ac.kr ![[오늘의 운세] 5월 15일](https://pds.joongang.co.kr/news/component/htmlphoto_mmdata/202405/15/9866f29c-fc4e-4fd9-ad4a-3d0a95d53514.jpg.thumb.jpg/_ir_432x244_/aa.jpg)