피렌체의 빛나는 순간-

르네상스를 만든 상인들

성제환 지음, 문학동네

380쪽, 1만9800원

르네상스의 발상지가 이탈리아라는 건 세계사의 상식이다. 하지만 르네상스(Renaissance)란 말은 프랑스어다. 이탈리아인도 14~16세기 본국에서 일어난 문예부흥 운동을 ‘르네상스’라고 부르는 데 이의를 제기하지 않는다. 왜 그럴까. 르네상스란 역사적 사실이 아니라 개념이기 때문이다. 중세와 대비되는 근대정신의 태동으로 이 용어를 처음 사용한 사람은 19세기 프랑스 역사가 쥘 미슐레고, 그것을 시대 개념으로 정착시킨 역사가는 야코프 부르크하르트다.

과연 당시 이탈리아인이 최초의 근대인이었는가. 하위징아는 그 시대를 근대의 신기원이 아니라 ‘중세의 가을’이라 명명했다. 가을이 가진 ‘수확’과 ‘몰락’의 이중적 이미지처럼, 중세라는 잘 익은 열매가 떨어지는 ‘창조적 붕괴’가 일어났던 시기라는 것이다.

모든 종말은 새로운 시작이다. 그럼 누가 새 시대를 열었는가. 개설서에는 단테·페트라르카 같은 인문주의자가 르네상스의 연출자이고, 주역은 조토·레오나르도 다빈치·미켈란젤로와 같은 예술가라고 나와 있다. 그리고 이들 활동을 메디치가(家)와 같은 대상인들이 후원했다는 것이다.

그런데 인류 역사상 어느 시대에 그런 이상사회가 있었는가. 이 같은 역사이야기는 르네상스라는 개념이 만든 허구임을 밝히는 책이 번역서가 아닌 한국인이, 그것도 역사학자가 아닌 경제학 교수가 쓴 책으로 출간됐다. 『피렌체의 빛나는 순간-르네상스를 만든 상인들』의 저자 성제환 교수는 상인들이 황금보다 예술작품과 인문학 책이 더 중요하다는 생각을 가졌다는 걸 믿을 수 없다는 문제 의식으로 인문학과 예술의 융합으로 중세적 사물의 질서를 개편한 르네상스에 대한 연구를 했다.

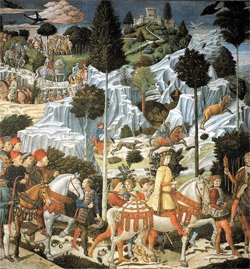

메디치 저택 기도실에 걸린 베노초 고촐리의 ‘동방박사 행렬’. 맨 앞 하얀 말을 타고 월계관을 쓴 이가 로렌초 데 메디치. 메디치 가문의 정치적 야망이 담긴 그림이다. [사진 문학동네]

메디치 저택 기도실에 걸린 베노초 고촐리의 ‘동방박사 행렬’. 맨 앞 하얀 말을 타고 월계관을 쓴 이가 로렌초 데 메디치. 메디치 가문의 정치적 야망이 담긴 그림이다. [사진 문학동네]저자는 르네상스 시대를 연 주인공은 고리대금업으로 부를 축적한 신흥 상인이었고, 그 대표적인 가문이 메디치가였다고 주장한다. 메디치가가 이 같은 위업을 달성할 수 있었던 조건은 당시 피렌체 상황이었다.

이탈리아가 세계사의 주역으로 등장하는 것은 고대 로마, 르네상스 그리고 현대의 무솔리니 파시즘이다. 고대와 현대에서는 모든 길이 로마로 통했다고 말할 수 있다면, 르네상스에서는 모든 길이 피렌체로 통했다. 당시 피렌체는 밀라노와 베네치아보다 부유하지 않았다. 단지 피렌체가 두 도시와 달랐던 점은 근대의 특징인 종교 영역과 세속 권력이 분리하기 시작했다는 사실이다. 피렌체는 외세의 침입으로 끊임없는 위기에 직면했다. 서방 교회의 수장인 교황은 중재는커녕 피렌체를 자신의 세력권에 두려는 야욕을 가졌다. 피렌체의 시민은 신앙이 아니라 용병이 자신들의 생명과 재산을 지켜준다는 사실을 깨달았다. 용병을 고용하는 비용을 지불할 능력이 있는 사람이 부유한 상인이었다.

그런데 왜 하필 메디치 가문이 피렌체의 지배자가 되었는가. 저자는 그들이 가장 부유했기 때문이 아니라 시민공동체를 중시하는 시민적 휴머니즘을 구현하는 정치를 했기 때문이라고 설명한다. 인문 정치의 수단이 예술이고, 그것을 실현하는 방식이 문화였다. 메디치 가문을 고리대금업자에서 피렌체의 주인으로 등극시키는 초석을 만든 사람은 국부로 추앙받던 코시모 데 메디치였다. 그는 폐허인 성 마르코 수도원을 시민들의 신앙생활 중심지로 재건하고, 부유한 상인과 고위 성직자만이 참여하는 ‘성 삼위일체 축제’ 대신에 동방박사경배 축제를 연출하여 피렌체 시민으로서의 덕성을 심어주는 시민종교의 장으로 활용했다.

메디치가의 권력이 ‘위대한 로렌초’ 시대에 최고에 도달했다가 이후 날개 없는 추락을 함으로써 한때 창조의 공간이던 피렌체는 역사의 무대에서 사라졌다. 오늘날 피렌체의 빛나는 순간을 보여주는 것은 당대에는 외설 시비로 몸살을 앓던 미켈란젤로의 ‘최후의 심판’과 같은 예술작품들이다. 역사의 교훈은 권력을 위해 예술을 활용했지만 결국 “권력은 짧고 예술은 길다”는 것이다. 예술은 종교보다도 생명력이 강인하다. 예컨대 오늘날 수많은 사람들이 바티칸성당에 가는 이유는 신앙 때문이 아니라 미켈란젤로의 천지창조를 보기 위해서다.

박근혜 정부의 국정기조 가운데 하나가 문화융성이다. 창조경제와 국민행복의 토대로서 문화융성이 필요하지만, 좌우의 이념 갈등을 해소하고 통합하는 ‘민주공화국의 시민종교’를 만들어내는 역할도 해야 한다. 지금 대한민국은 마키아벨리가 활동했던 15세기 말 피렌체처럼 국가 번영이냐 생존이냐의 갈림길에 서 있기 때문이다.

김기봉 경기대 사학과 교수

●김기봉 경기대 사학과 교수, 현재 한국연구재단 인문학단장으로 파견 근무 중. 저서 『‘역사란 무엇인가’를 넘어서』 『팩션시대: 역사와 영화를 중매하다』 『역사들이 속삭인다』 등.