한국 스포츠, 아시아 2위의 아성이 흔들린다.

한국의 인천 아시안게임 금메달 목표는 90개였다. 박순호 선수단장은 개막 직전 “100개도 가능하다”고 큰소리쳤다. 일본 다나카 유지 총감독은 “2020년 도쿄 올림픽에서 활약할 유망주 발굴에 무게를 두겠다”며 “금메달 50개 안팎이 목표”라고 밝혔다. 4년 전 광저우 아시안게임에서 한국은 금메달 76개, 일본은 48개를 땄다. 한국은 홈 어드밴티지를 기대하며 2002년 부산 아시안게임(금 96개)을 기준으로 목표치를 높였다.

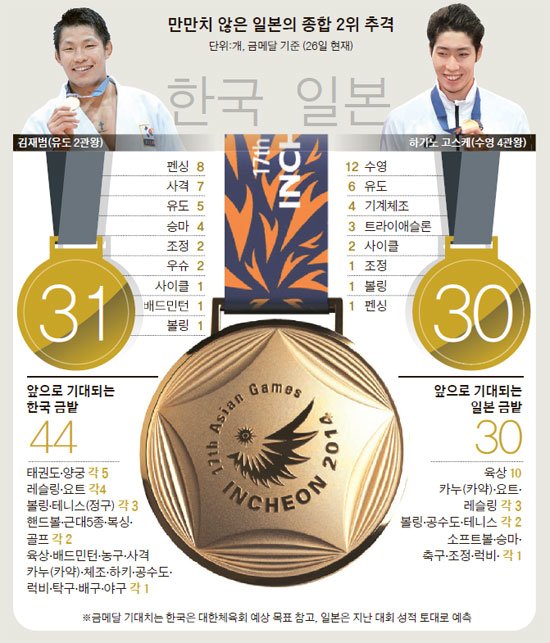

반환점에 접어든 지금 양국의 표정이 다르다. 대회 6일째였던 25일에는 양국이 금메달 28개로 같았고, 은메달 3개 차이로 한국이 잠시 종합 2위 자리를 빼앗겼다. 펜싱과 우슈 등 일부 종목에서 기대를 뛰어넘는 성적을 거뒀지만 박태환(25·인천시청)·양학선(22·한국체대)·진종오(35·KT)·김장미(22·우리은행) 등 스타들이 예상보다 저조했다. 중간 성적이긴 하지만 홈에서 열린 대회에서 라이벌 일본에 2위를 내준 건 한국 선수단에 충격이었다. 26일 오전 한국 선수단 본부임원 회의에서는 남은 경기의 예상 금메달을 재점검하며 결의를 다졌다. 이날 한국은 2위 자리를 되찾았지만 금메달 1개 차이(한국 31개, 일본 30개)다.

한국이 일본 스포츠를 추월한 건 1988년 서울 올림픽 덕분이다. 올림픽을 앞두고 전국에서 ‘88 꿈나무’라는 명칭의 체육 유망주를 선발하고 집중 육성했다. 그 결과 86년 서울 아시안게임에서 금메달 93개로 처음 일본(58개)을 제쳤다. 이후 94년 히로시마 대회에서 금메달 1개 차이로 일본에 2위를 내준 것을 제외하면 늘 중국에 이어 2인자 자리를 지켰다.

자존심을 구긴 일본은 2000년에 접어들며 한국의 엘리트 체육 육성 모델을 벤치마킹했다. 2001년에는 일본스포츠과학센터가 발족했고, 그 옆에 내셔널트레이닝센터(NTC)를 건설했다. 한국의 체육과학연구원과 태릉선수촌을 모델로 삼았다. 일본 수영의 샛별 하기노 고스케(20)가 박태환과 쑨양(23·중국)을 제치고 우승한 건 우연이 아니다.

2020년 도쿄 올림픽 유치 이후 엘리트 스포츠 육성에 대한 일본의 관심과 투자는 점점 커지고 있다. 반면 한국은 생활체육과 스포츠 산업의 중요성이 부각되면서 엘리트 체육은 상대적으로 불이익을 받는 모양새다. 올 초 한국스포츠과학연구원은 한국스포츠개발원으로 이름을 바꿨다. 지금까지는 엘리트 체육 지원이 중요 역할이었지만 앞으로는 스포츠 산업 육성의 전진 기지로 삼겠다는 게 문화체육관광부의 복안이다. 엘리트 체육을 지원하는 업무는 대한체육회로 이관하는 방안을 검토 중이다. 수도 도쿄에 자리 잡은 일본스포츠과학센터와 NTC와는 달리 서울 태릉선수촌은 존폐의 기로에 서 있다.

한국은 앞으로 양궁·태권도·볼링 등에서 금메달을 기대하고 있다. 일본은 육상·공수도에서 경쟁력이 있다. 일본올림픽위원회 나카모리 야스히로 홍보부장은 “일본은 육상에서 금메달 10개를 기대한다”고 말했다. 현재 페이스라면 한국은 금메달 70~80개, 일본은 50~60개로 이번 대회를 마칠 가능성이 크다. 하지만 2020년 올림픽이 다가올수록 일본의 도전이 거세지고, 한국이 아시아 2위를 지키는 게 더욱 힘들어질 것은 분명하다.

이해준 기자

![[속보] 예정대로 내년 의대증원…고법, 집행정지 신청 각하∙기각](https://pds.joongang.co.kr/news/component/htmlphoto_mmdata/202405/16/9e66a155-7b88-4f53-bae4-abe4969cbc90.jpg.thumb.jpg/_ir_432x244_/aa.jpg)

![[단독] 용산 "檢인사 예고됐었다…검찰총장이 깜짝 수사발표한 것"](https://pds.joongang.co.kr/news/component/htmlphoto_mmdata/202405/16/bc0f127f-1f06-4b32-a56b-7c5e21971658.jpg.thumb.jpg/_ir_432x244_/aa.jpg)

![[오늘의 운세] 5월 16일](https://pds.joongang.co.kr/news/component/htmlphoto_mmdata/202405/16/9866f29c-fc4e-4fd9-ad4a-3d0a95d53514.jpg.thumb.jpg/_ir_432x244_/aa.jpg)