“깊고 따스한 품 속에서 오랫동안 숙성시킨 정갈한 시를 쓴다”는 평(시인 최두석)을 듣는 시인 나희덕씨. “몇 년 단위로 내 시의 리듬이 바뀌는데 요즘은 노래적 특성이 강해지고 있다”고 했다. “산문의 논리로 설명할 수 없는 사회 현상들로 인해 시가 노래에 가까워지는 느낌”이라고 했다. [권혁재 사진전문기자]

“깊고 따스한 품 속에서 오랫동안 숙성시킨 정갈한 시를 쓴다”는 평(시인 최두석)을 듣는 시인 나희덕씨. “몇 년 단위로 내 시의 리듬이 바뀌는데 요즘은 노래적 특성이 강해지고 있다”고 했다. “산문의 논리로 설명할 수 없는 사회 현상들로 인해 시가 노래에 가까워지는 느낌”이라고 했다. [권혁재 사진전문기자]그것을 일종의 취향의 공동체라고 불러도 좋을 것이다. 시인 나희덕(48)의 고정독자들 말이다. 1989년 등단 이래 나씨는 줄곧 체험의 진정성, 타자 혹은 타인에 대한 공감의 눈물이 느껴지는 서정시를 써왔다. 91년 첫 시집 『뿌리에게』서부터 올 초 일곱 번째 시집 『말들이 돌아오는 시간』까지, 시집을 내면 대개 1만 부는 팔린다. 꾸준히 나씨의 시를 따라 읽으며 삶의 상처를 삭이고, 거기서 용기를 얻어 성장해온 사람들의 숫자다.

그런 나씨의 정감 어린 서정에 변화가 찾아온 것은 2000년대 중반부터다. 2004년 시집 『사라진 손바닥』의 ‘시인의 말’에서 나씨는 스스로를 ‘도덕적인 갑각류’에 견주며 ‘갑각의 관념들’로부터 벗어나고 싶다고 했다.

대학교수라는 직함, 평단의 호의적인 평가, 응원군 같은 독자들…. 부족한 게 없어보이는 나씨를 옥죈 관념의 껍데기는 어떤 것이었을까. 시는 뭔가 올바라야 한다는 강박 관념, 바둑의 정석 같은 반듯한 문장 등이 떠오른다. 나씨 스스로의 변(辯)도 크게 다르지 않다. “완강하게 남아 있던 초기 시의 종교적이고 윤리적인 성격에서 벗어나려는 과정이었다”고 했다.

물론 지금은 과거의 일. “그런 거 별로 의식하지 않는”단다. 대신 “말과 이미지의 물질성, 그것들이 서로 부딪쳐 생기는 우연성 등에 관심이 많다”고 했다. 시의 소재가 되는 구체적인 체험이 없어도 시 쓰기에 착수하고, 미처 자기 안에 있는지도 몰랐던 의외의 것들이 튀어나와 시인 자신이 새롭게 생성되는 느낌을 즐긴다. “시적 완성도에 대한 부담은 갈수록 커지지만 시 쓰기는 더 흥미로워졌다”고 했다.

미당문학상 후보에 오른 18편은 그런 변화의 자식들이다. 갑옷의 딱딱함에서 벗어나 보다 부드럽고 풍성해진 노래들이다.

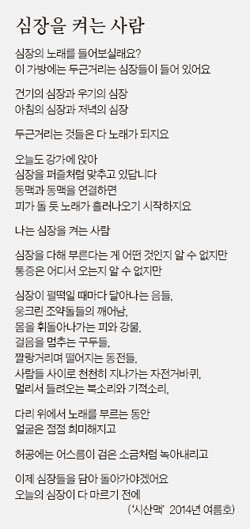

‘심장을 켜는 사람’은 몇 해 전 영국 체류 시절 목격한 거리의 악사, 버스커가 소재다. 남의 울음을 대신 우는 곡비(哭婢) 같은 존재인 시인은 결국 자기 안의 다양한 목소리를 그때그때 연결해 다채로운 노래를 자아낸다는 생각이 깔려 있다. ‘서정시학’ 지난해 겨울호에 발표한 ‘동작의 발견’은 대학원 제자들과 함께, 춤에 관한 시적인 문장들을 조금씩 늘려가는 실험적인 과정을 거쳐 세상에 나온 시다.

그런가 하면 ‘시와표현’ 올 봄호에 발표한 ‘108g’은 예전 나씨의 시 같은 작품이다. 108g의 수분 혹은 번뇌를 덜어내 192g 무게로 작아진 세탁비누를 두고 시인은 ‘자신은 직육면체의 푸른 기름덩어리에 불과하다는/그런 표정으로//저렇게 막 깨어난 눈빛으로/세상을 바라보던 때가 내게도 있었다//한 대야의 물 속에 푸른 영혼을 처음 담그던 때가’라고 노래한다. 예전의 어법일지언정 시의 감동은 묵직하다.

글=신준봉 기자

사진=권혁재 사진전문기자

◆나희덕=1966년 충남 논산 출생. 본지 신춘문예로 등단. 시론집 『한 접시의 시』, 산문집 『반통의 물』. 조선대 문예창작학과 교수.

![[오늘의 운세] 5월 16일](https://pds.joongang.co.kr/news/component/htmlphoto_mmdata/202405/16/9866f29c-fc4e-4fd9-ad4a-3d0a95d53514.jpg.thumb.jpg/_ir_432x244_/aa.jpg)