“자라섬이요? 가볼 생각 한 번도 안 해봤는데요.” 남이섬 여행을 온 이경석(31)씨는 자라섬 이야기에 고개를 내저었다. 그는 “남이섬은 즐길 거리가 많은데 바로 옆 자라섬은 아무것도 없다”고 말했다.

눈이 내린 20일 800m 남짓한 거리에 있는 남이섬과 자라섬의 풍경은 극과 극이었다. 자라섬은 눈 벌판이었다. 띄엄띄엄 들어서 있는 4동의 텐트가 없었더라면 캠핑장인지도 모를 정도였다. 반면 남이섬 쪽 주차장은 관광버스 30여 대와 승용차로 발 디딜 틈이 없었다. 섬 안은 활기가 넘쳤다. 연신 사진을 찍어대는 관광객, 들썩이는 음식점과 커피숍, 도서관…. 섬 안쪽에 들어서 있는 3층짜리 호텔 정관루는 3~4개월 전에 예약해야 할 정도다. 이 호텔 조성인 주임은 “홍콩에서 오는 웨딩 촬영객이 늘어나면서 46개 객실이 꽉 찼다”고 말했다.

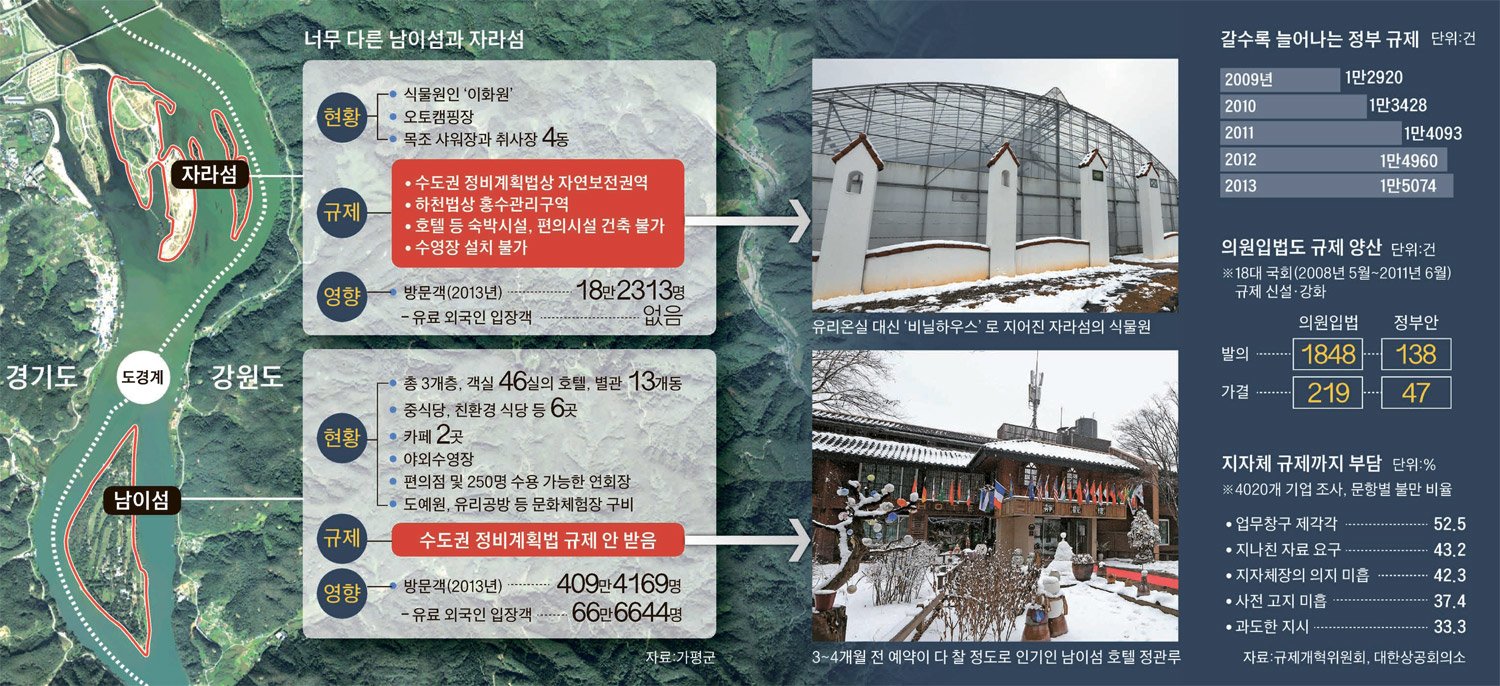

두 섬의 희비를 가른 것은 규제다. 남이섬은 강원도 춘천시, 자라섬은 경기도 가평군에 속해 있다. 면적은 자라섬이 남이섬의 1.5배지만 자라섬은 단지 경기도에 있다는 이유로 ‘할 수 있는 게 없는 섬’이 됐다. 수도권 정비계획법에 따라 자라섬은 자연보전 권역이어서 호텔 같은 건축물을 만들 수 없다. 상수원 관리지역이어서 매점도 못 들어선다. 자라섬은 인기 드라마 ‘아이리스’를 찍은 곳이지만, 바로 옆 남이섬의 ‘겨울연가’ 마케팅을 부러워할 수밖에 없는 처지다. ‘아이리스’를 찍은 28억원짜리 수상 시설은 폐점 상태다. 관광객 유치를 위해 53억원을 들여 만든 식물원은 규제 때문에 유리 온실이 아니라 언제라도 철거 가능한 간이 건물인 비닐하우스로 만들 수밖에 없었다. 주민 서흥원씨는 “재즈페스티벌 같은 1회성 이벤트를 빼곤 여름에도 즐길 수 있는 게 별로 없다”며 “캠핑장 옆에 수영장을 만들자고 건의했더니 하천부지라서 안 된다는 답만 들었다”고 말했다.

정부마다 규제 개혁을 외쳐왔지만 아직도 게걸음이다. 뭔가 해보려는 기업·지방자치단체가 규제의 문턱에 걸려 넘어지기 일쑤다. 김정식 연세대 경제학과 교수는 “지금은 국내 기업·지역 간 경쟁이 아니라 세계 시장에서 생존 경쟁을 하는 시대”라며 “여건이 변했는데 관성적인 규제를 고집해선 경제가 살아나기 어렵다”고 말했다.

낡은 규제는 기업을 내쫓기까지 한다. 부산시 강서구 녹산산업단지의 한 세탁업체는 지난해 10월 한국산단공단에서 “제조업이 아니어서 산업단지에 입주할 수 없다”는 퇴거 통보를 받았다. 산업집적 활성화 및 공장 설립에 관한 법에 따르면 세탁공장은 ‘서비스업’으로 분류된다. 이 회사를 포함해 부산의 4개 세탁업체가 같은 통보를 받았다. 한 업체 사장은 “산단에 있으면서 폐수 등으로 문제를 일으킨 적도 없는데 기계적인 업종 분류법 때문에 하루아침에 쫓겨나게 생겼다”고 호소했다. 환경 규제는 명분에 기대 ‘규제 폭주’를 하기 일쑤다. 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률에 따르면 4대 강 인근 공장에선 정화 시설을 거치기 전 단계의 물(원 폐수)에서 극미량(최대 0.01㎎/L)의 구리 성분이 검출되면 사업장을 폐쇄할 수 있다. 이는 먹는 물 기준치(1.0㎎/L)보다도 강한 규제다.

이렇게 얽히고설킨 ‘덩어리 규제’는 대통령이 직접 규제를 챙겨야 할 이유이기도 하다. 한두 부처가 고친다고 문제가 해결되지 않기 때문이다. 국회가 할 일이기도 하다. 오준근 경희대 법학전문대학원 교수는 “국회는 중구난방으로 법을 만들고 통과시키지만, 정작 규제가 제대로 작동하는지 평가하고 관리하지는 않는다”며 “규제를 만들기 전에는 물론이고 현재 있는 규제에 대해서도 철저하게 평가해 규제의 옥석을 가리는 일도 시급하다”고 말했다.

글=김현예·조혜경 기자, 사진=김상선 기자

![[속보] 예정대로 내년 의대증원…고법, 집행정지 신청 각하∙기각](https://pds.joongang.co.kr/news/component/htmlphoto_mmdata/202405/16/9e66a155-7b88-4f53-bae4-abe4969cbc90.jpg.thumb.jpg/_ir_432x244_/aa.jpg)

![[단독] 용산 "檢인사 예고됐었다…검찰총장이 깜짝 수사발표한 것"](https://pds.joongang.co.kr/news/component/htmlphoto_mmdata/202405/16/bc0f127f-1f06-4b32-a56b-7c5e21971658.jpg.thumb.jpg/_ir_432x244_/aa.jpg)