2008년 US여자 오픈 우승자인 박인비(24·사진)는 지난 몇 년간 살얼음판 위를 걷는 기분으로 살았다. 잘 치다가도 갑자기 오른쪽으로 휘어지는 티샷이 나오면 속절없이 무너졌다. 티샷을 해저드에 빠뜨리거나 옆 홀로 넘어가 치는 일이 빈번했고 우승 문턱에서 수차례 주저앉았다.

에비앙 마스터스 우승한 박인비

지난해 브리티시 여자 오픈에서는 2라운드까지 공동 2위에 올랐다가 3, 4라운드에서 미끄러졌다. 4라운드 18번 홀에서는 티샷이 우측으로 밀리고 아이언샷은 섕크가 나면서 더블보기로 공동 7위까지 떨어졌다. 지난 1일 본지와의 인터뷰에서 박인비는 “실수를 해도 왼쪽으로 당겨치는 샷이 나오면 괜찮았다. 하지만 오른쪽으로 밀리기 시작하면 불안했다. 일종의 입스(Yips)에 시달렸다”고 털어놨다.

2009년 미국여자프로골프(LPGA) 투어 23개 대회에서 일곱 차례나 컷 탈락을 당한 박인비는 자신감을 되찾기 위해 2010년 일본여자프로골프(JLPGA) 투어로 눈을 돌렸다. 결과는 성공적이었다. 2010년 JLPGA 투어 14개 대회에서 2승을 포함해 10차례나 톱10에 들었다. 상금랭킹 5위에 이름을 올렸다. 일본에서 되찾은 자신감을 바탕으로 그해 미국에서도 4개 메이저 대회에서 모두 톱10에 들며 상금랭킹 11위에 올랐다.

공이 휘어지는 지점을 향해 서고 그 지점을 향해 퍼트해야 성공률을 높일 수 있다. 이지연 기자

공이 휘어지는 지점을 향해 서고 그 지점을 향해 퍼트해야 성공률을 높일 수 있다. 이지연 기자 하지만 기대를 높였던 2011년, 박인비의 샷은 다시 우측으로 휘어졌다. 미국과 일본을 부지런히 오갔지만 별 소득이 없었다. 박인비는 “다시 바닥으로 떨어진 기분이 들었다. 다시는 못 올라가는 게 아닐까 걱정이 됐다. 연습장에서는 아무 문제가 없었는데 조금만 긴장이 되면 우측으로 휘어지는 샷이 나왔다. 어느 순간부터 티잉 그라운드에 올라서면 샷에 대한 걱정으로 손이 떨렸다”고 말했다.

아이러니하게도 롱 게임이 망가지자 오히려 쇼트 게임은 좋아졌다. 박인비는 최악의 슬럼프에 빠졌던 2009년 드라이브샷의 페어웨이 적중률 59.6%(142위), 아이언샷의 그린 적중률은 58.8%(138위)로 저조했다. 반면 평균 퍼트 수(28.36개)와 온 그린 시 퍼트 수(1.75개)에서는 각각 1위에 올랐다. 온 그린 시 퍼트 수는 그린에 공을 올린 이후 퍼트 숫자를 계산하는 것으로 퍼트 능력을 가늠하는 척도다. 그는 “어렸을 때는 샷이 좋은 선수라는 이야기를 들었다. 하지만 어느 순간 샷이 안 좋아지면서 쇼트 게임이 좋은 선수라는 평가를 듣게 됐다. 페어웨이와 그린을 놓치고 파로 막아야 하는 압박감 속에서 퍼트를 하다 보니 실력이 점점 더 좋아진 것 같다”고 분석했다.

박인비는 지난해 시즌을 마친 뒤 스윙 교정을 했다. 3년 열애 끝에 지난해 말 약혼한 프로골퍼 출신 남기협(31)씨의 도움을 받아 가파르게 클럽을 들어올렸던 스윙 궤도를 뜯어고쳤다. 우측으로 밀리지 않는 샷을 하기 위해 임팩트 때 클럽을 왼쪽으로 당겨쳤던 나쁜 습관도 고쳤다. 자신감을 회복하기 위해 조수경 박사(조수경스포츠심리연구소)를 찾아가 멘털 트레이닝도 꾸준히 받았다. 그는 “LPGA 투어는 나흘 내내 잘 치지 않으면 우승하기 힘들다. 쇼트 게임은 점점 좋아졌지만 샷이 좋지 않다 보니 타수를 줄일 기회가 없었다. 그래서 스윙 교정이라는 극약 처방을 결심했다”고 말했다.

처방은 좋았지만 약발이 드는데는 시간이 필요했다. 스윙 교정 후 맞은 올 시즌 초반까지만 해도 샷이 들쑥날쑥했다. 지난 2월 초 열린 LPGA 투어 개막전 ISPS 한다 호주여자 오픈에서 컷 탈락했다. 두 번째 대회인 혼다 타일랜드에서는 공동 41위에 머물렀고, 9개 대회에서 한 차례도 톱10에 들지 못했다. 스윙이 어느 정도 자리를 잡자 이번엔 쇼트 게임이 속을 썩였다. 박인비는 “매주 퍼터를 교체해 대회에 나갔다”며 “흔들리는 스트로크를 잡기 위해 기아클래식 때는 벨리 퍼터를 들고 대회에 출전하기도 했다”고 했다.

그런데 기다렸던 감은 일본 무대에서 먼저 찾아왔다. 5월 열린 JLPGA 투어 시즌 첫 메이저 대회인 살롱파스컵에서 연장 끝에 준우승했고, 한 주 뒤 열린 훈도킨 레이디스에서 우승컵을 들어올렸다. 그 자신감은 이내 미국 무대로 옮겨졌다. 박인비는 6월 열린 LPGA 투어 시즌 두 번째 메이저 대회인 웨그먼스 LPGA 챔피언십에서 공동 9위로 시즌 첫 톱10을 뚫었다. 지난달 초에 끝난 US여자 오픈까지 4개 대회 연속 톱10에 들며 상승세를 이어갔다. 그리고 마침내 지난달 30일 막을 내린 에비앙 마스터스에서 4년 만에 LPGA 투어 우승컵을 들어올렸다.

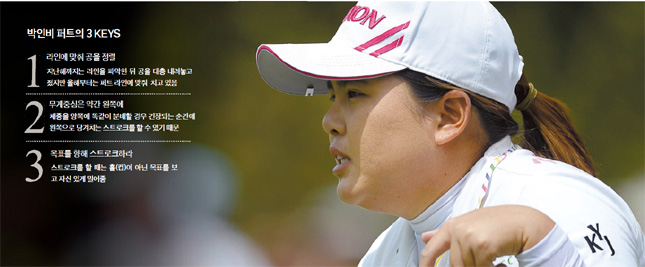

퍼트가 빛을 발했다. 박인비는 에비앙 마스터스에서 나흘 동안 98개의 퍼트 수를 기록했다. 라운드 평균 24.5개로 올 시즌 1위에 올라 있는 자신의 기록(28.1개)과 비교해도 라운드 평균 3.6타를 덜 쳤다. 특히 최종 라운드에서는 22개란 놀라운 퍼트 수를 기록하며 6타를 줄인 끝에 17언더파로 우승했다. 이날 박인비에게 지름 108㎜에 불과한 작은 홀(컵)은 마치 농구 골대 같았다. 공을 치면 그대로 홀로 떨어졌다. 막판 16, 17, 18번 홀까지 터진 3연속 줄버디는 그야말로 압권이었다. 4m, 2m, 8m 퍼트가 쑥쑥 떨어졌다. 미국 골프채널은 “정말 경이롭다(amazing)”고 극찬했다. 박인비를 다시 일으켜 세운 것은 스윙 교정과 퍼트였다. 그중에서도 퍼트가 일등공신이다. 그에겐 ‘퍼트 3원칙’이 있다.

박인비는 지난해까지는 라인(Break: 공이 휘는 지점)을 파악한 뒤 공을 대충 내려놓고 쳤다. 하지만 올해부터는 퍼트 라인에 맞춰 공을 내려놓고 스트로크한다. 이게 1원칙이다. 셋업 때는 체중을 왼쪽에 좀 더 싣는 데 주안점을 두는 것이 2원칙이다. 체중을 양쪽에 똑같이 분배할 경우 긴장되는 순간에 왼쪽으로 당겨치는 스트로크를 할 수 있기 때문이다. 3원칙은 스트로크를 할 때는 홀이 아닌 목표를 보고 자신 있게 밀어준다. 그는 “퍼트는 본 대로, 감(감각)대로 치는 것이 좋다”며 “그립이 손에서 돌 정도로 가볍게 퍼트를 쥐는데 그럼 퍼터 헤드 무게감을 잘 느낄 수 있다. 손목 사용을 줄일 수 있어 실수도 줄어든다”고 했다.

그는 현재 LPGA 투어 상금랭킹 7위(92만4241달러·약 10억4700만원)에 올라 있다. 1위 스테이시 루이스(27·미국)와는 28만 달러 차다. JLPGA 투어에서는 20개 중 7개 대회에만 출전하고도 상금랭킹 11위(2961만 엔·약 4억2800만원)다. 요즘 그의 얼굴은 한여름 정오의 태양처럼 쨍쨍하다. 박인비는 “퍼트는 괜찮지만 어프로치샷은 좀 더 다양하게 구사해야 한다. 다른 샷에 비해 부족한 아이언샷도 좀 더 정확도를 끌어올려야 한다”고 스스로 채근했다. 그러면서도 그는 “슬럼프를 딛고 4년 만에 우승해 더 값진 것 같다. 청야니가 부진한 틈을 타 상금왕을 노려보겠다”고 활짝 웃었다.

![[오늘의 운세] 5월 16일](https://pds.joongang.co.kr/news/component/htmlphoto_mmdata/202405/16/9866f29c-fc4e-4fd9-ad4a-3d0a95d53514.jpg.thumb.jpg/_ir_432x244_/aa.jpg)

![[속보] '명심'은 추미애라더니…국회의장 후보 우원식 '이변'](https://pds.joongang.co.kr/news/component/htmlphoto_mmdata/202405/16/3a85ba47-8009-43f0-8ba7-4c15f18f7b15.jpg.thumb.jpg/_ir_432x244_/aa.jpg)

![[속보] 의대증원 오늘 운명의날…法, 오후 5시 집행정지 여부 결정](https://pds.joongang.co.kr/news/component/htmlphoto_mmdata/202405/16/12735142-3723-46a0-9e32-fd57471bcf34.jpg.thumb.jpg/_ir_432x244_/aa.jpg)