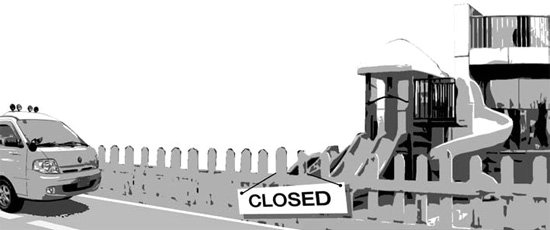

[일러스트=김회룡 기자]

[일러스트=김회룡 기자]“그래, 내 촌에서 온 촌놈입니더”로 시작하는 양상국의 ‘촌놈 개그’를 재밌게 보고 있다. KBS 2TV ‘개그콘서트’의 ‘네가지’ 코너 얘기다. 아는 여동생과 차를 마시러 갔는데 “오빠는 (시골 출신이라) 미숫가루 먹을 거지?”라고 한다. “아메리카노! 촌에 사는 아들은 산에서 칡 캐서 칡뿌리 우려먹을 거 같애?”라고 양상국이 반발한다. “오빠. 시골에서 왔으면 강에서 물고기 잡고 놀았겠네?”라고 하면 “무시하지 마! 나도 PC방에서 마우스 잡고 놀았어”라며 얼굴을 붉힌다. 군에서 갓 제대한 아들과 함께 TV를 보다가 “아빠는 어릴 때 정말로 물고기 잡고 칡뿌리 캐 먹었다”고 고백하니 낄낄 웃는다.

아메리카노만 없었던 게 아니다. 그나마 서울엔 많다던 유치원이 내가 살던 고장엔 두 군데밖에 없었다. 거의가 유치원 갈 엄두를 못 냈다. 한 친구는 형편이 좋지 않은데도 부모님 열성에 밀려 유치원 면접시험을 쳤다가 고배를 마셨다. 원장님이 그림판을 보여주면서 무엇인지 알아맞히라고 했단다. 피아노 그림. 동네 여유 있는 집에서 본 기억이 나 제대로 답했다. 전화기. 같은 이유로 정답을 맞혔다. 연통이 달린 난로. 도저히 무슨 물건인지 알 길이 없어 “할아버지 곰방대”라고 했다가 결국 떨어졌다고 했다. 아마 가정사정을 알아보는 면접이었던 듯하다.

유치원이 그랬으니 그 이전 단계인 유아원, 어린이집은 꿈꾸지도 않았다. 한 세대 전 어린이들 대부분은 그야말로 ‘알아서 크는’ 수밖에 없었다. 며칠 뒤 작고 23주기를 맞는 기형도 시인(1960~1989)도 그랬다. ‘열무 삼십 단을 이고 / 시장에 간 우리 엄마 / 안 오시네, 해는 시든 지 오래 / 나는 찬밥처럼 방에 담겨 / 아무리 천천히 숙제를 해도 / 엄마 안 오시네, 배추잎 같은 발소리 타박타박 / 안 들리네. 어둡고 무서워…(기형도 ‘엄마 걱정’ 부분).

‘엄마가 섬그늘에 굴 따러 가면 아기가 혼자 남아 집을 보다가’로 시작하는 동요 ‘섬집아기’는 또 어떤가. 기형도는 시 제목을 ‘엄마 걱정’이라 붙였지만 걱정의 정도를 따지자면 ‘아이 걱정’이라 해야 옳을 것이다. 섬집아기의 엄마도 2절에서는 다 못 찬 굴바구니 머리에 이고 조바심치며 모랫길을 달려오지 않았던가. 시인의 감수성이 싹텄느니 자연친화적이니 하는 해석은 실제로 육아에 맞닥뜨려 보면 꿈보다 좋은 해몽일 뿐이다. 아이들 안전을 위해 방문 잠그고 일 나간 맞벌이 부부가 화재로 자녀를 잃고 피눈물 흘리는 안타까운 뉴스가 아직은 먼 나라 일이 아니다. 집단 휴원으로 인한 ‘어린이집 대란’ 소동이 내일이 고비라 한다. 어른들 드잡이가 치열해도 아이들은 영문을 모른다. 굴 따러, 열무 팔러 나간 엄마 입장을 얼마나 생각들 하는지 궁금하다.

노재현 논설위원·문화전문기자

![[속보] 예정대로 내년 의대증원…고법, 집행정지 신청 각하∙기각](https://pds.joongang.co.kr/news/component/htmlphoto_mmdata/202405/16/9e66a155-7b88-4f53-bae4-abe4969cbc90.jpg.thumb.jpg/_ir_432x244_/aa.jpg)