내 몸을 옷에 맞추는 게 기성양복이라면, 맞춤양복은 옷을 내 몸에 맞춘다. 기성양복이 ‘빨리빨리’를 추구한다면, 맞춤양복에는 기다릴 수 있는 여유가 필요하다. 서울 청담동 39란스미어39 매장에서 한 30대 직장인이 가봉된 양복을 입어보고 있다. [최정동 기자]

내 몸을 옷에 맞추는 게 기성양복이라면, 맞춤양복은 옷을 내 몸에 맞춘다. 기성양복이 ‘빨리빨리’를 추구한다면, 맞춤양복에는 기다릴 수 있는 여유가 필요하다. 서울 청담동 39란스미어39 매장에서 한 30대 직장인이 가봉된 양복을 입어보고 있다. [최정동 기자] 중저가 반맞춤은 가봉 절차 없어

▶무역회사에 근무하는 이준(30)씨는 키가 1m80cm로 큰 데다 팔이 긴 편이라 기성복이 잘 맞지 않아 옷을 살 때마다 고민해야 했다. 소매 길이가 맞으면 품이 크고, 품이 맞으면 소매가 짧아 새 옷을 사 입어도 얻어 입은 듯한 느낌이 들곤 했다. 그는 2년 전 처음으로 맞춤양복 업체 ‘루이체’에서 38만원짜리 정장을 맞춘 뒤 단골 고객이 됐다. 그는 “옷이 몸에 잘 맞고 색상이나 스타일을 자유롭게 선택할 수 있어 좋다”며 “가격 대비 품질에 만족한다”고 말했다.

▶회사원 김영수(41)씨는 얼마 전 중저가 맞춤양복점을 이용했다가 크게 실망했다. ‘내 몸에 꼭 맞는 양복’을 입어 보고 싶다는 생각에 회사 근처 A맞춤양복점에서 49만원짜리 정장을 맞췄지만 입어 보니 남의 옷처럼 어색하기만 했다. 지난해부터 나오기 시작한 아랫배는 더 도드라져 보였다. 현금 결제하면 10% 깎아준다는 말에 조금 위안이 되기는 했지만 속았다는 기분이 가시지 않았다. 김씨는 “가봉 작업을 생략하고 맞춤양복을 만드는 만큼 몸에 잘 맞기를 기대한 게 잘못이었던 것 같다”며 “차라리 기성복을 사는 편이 나았다”고 말했다.

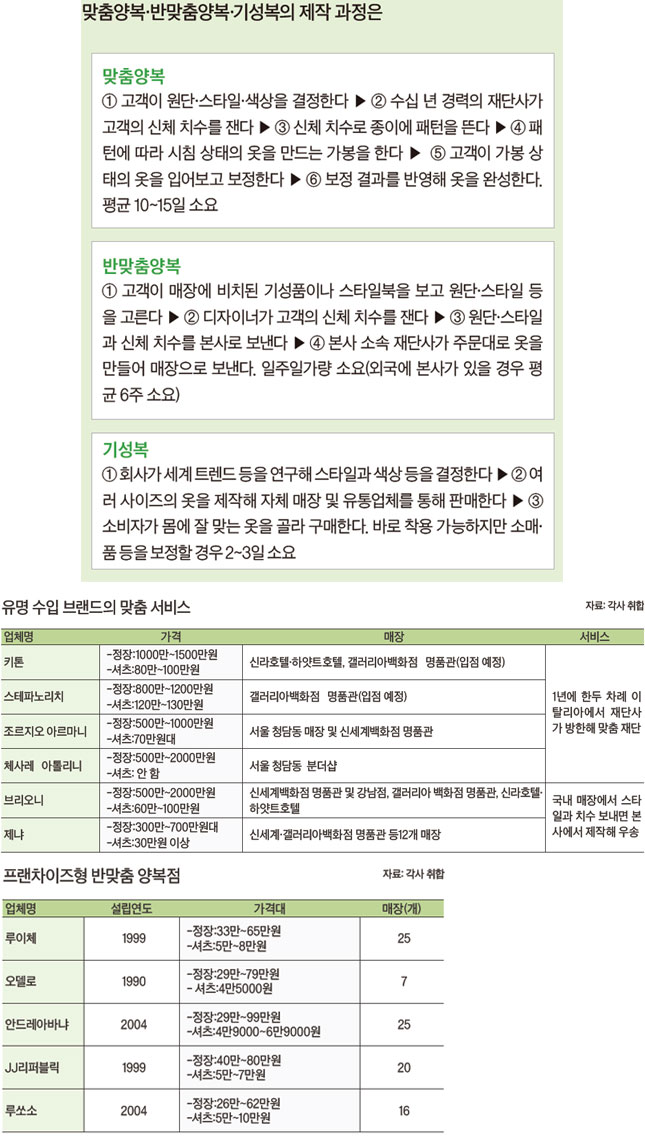

서울 강남 테헤란로 주변. ‘1벌에 19만원’ ‘38만원에 정장 2벌’ 등의 선전문구를 내건 맞춤양복점들을 쉽게 볼 수 있다. 이런 중저가 맞춤양복점은 서울에만 200여 곳이 있는 것으로 추산된다. 맞춤양복점의 주 고객층은 20, 30대 샐러리맨. 이들 점포 중 대다수는 ‘맞춤양복’이라고는 하지만 재단사가 매장에서 직접 손님의 치수를 재고 가봉을 거쳐 만드는 전통 제작 과정을 거치지 않는다. 매장에선 길어야 6개월간 교육받은 직원이 치수만 잰다. 그 치수를 공장으로 보내면 재단사가 정해진 옷 틀에 적용해 일주일 만에 옷을 만들어낸다. 국내 첫 프랜차이즈형 맞춤양복점은 1990년 문을 연 ‘오델로’다. 프랜차이즈형 맞춤양복점은 2000년을 전후해 급격히 늘었다. 현재 오델로를 비롯해 루이체·안드레아바냐·JJ리퍼블릭·루쏘소·루아르 등이 각각 10~20개의 가맹점을 운영하고 있다. 안드레아바냐와 루이체는 미국·중국에 해외 매장도 두고 있다. 이런 프랜차이즈 업체에 가입하지 않고 단독으로 중저가 맞춤양복점을 운영하는 곳도 많다. 하지만 이들 점포는 재단사가 직접 치수를 재지 않고 가봉을 거치지 않기 때문에 생각했던 것만큼 양질의 양복이 나오지 않는 경우가 허다하다.

한 프랜차이즈형 맞춤양복점 관계자는 “맞춤이라는 말 때문에 자신이 ‘꿈꾸던’ 양복이 나올 거라고 너무 높은 기대를 했다간 실망할 수밖에 없다”고 말했다. ‘맞춤양복’이라는 말을 쓰지 말아야 한다는 주장도 있다. 한국맞춤양복기술협회 한광수 사무국장은 “‘맞춤양복’이라기보다 ‘반맞춤’ ‘시스템 오더’라고 불러야 한다”며 “국내산이나 유럽의 고급 원단을 사용할 경우 20만~30만원대 정장은 나올 수 없다”고 설명했다.

고가 맞춤점 인기 되살아나나

1960, 70년대 서울 소공동 거리엔 고급 맞춤양복점이 빼곡히 들어서 있었다. 이곳의 맞춤양복은 당시 최고의 졸업·취업 선물이었다. 하지만 대기업이 기성복 시장에 뛰어들면서 80년대 들어 맞춤양복은 사양길을 걷기 시작했다. 가봉하러 두세 번 들르는 번거로움이 없는 데다 가격도 훨씬 싸고 유행도 앞서가 기성복 인기는 폭발적이었다. 최신 해외 트렌드를 발 빠르게 반영해 만들어진 기성복은 유행을 창조하며 전통 맞춤양복을 앞서갔다. 현재 소공동 인근에 남아 있는 맞춤양복점은 30여 군데. 50, 60대 이상 고객이 주로 찾고 젊은 층의 발길은 뜸하다. 소공동의 한 맞춤양복점 관계자는 “한창 손님이 많을 땐 한 달에 100벌 넘게 만들었지만 요즘엔 어쩌다 손님이 있는 것만으로도 다행으로 여긴다”며 “한 벌 가격이 100만원 이상으로 비싸다 보니 젊은 층은 사기 힘들고, 부유층은 외국 유명 브랜드 제품을 선호해 장사가 안된다”고 전했다.

하지만 일부 점포는 꾸준히 명성을 유지하며 맞춤양복 1번지의 자존심을 지키고 있다. 장미라사·세기테일러 등이 대표적이다. 장미라사는 고 이병철 삼성 회장이 56년 만든 양복점으로 지금도 윤종용 삼성전자 부회장 등 삼성 고위직의 발길이 끊이지 않는다. 세기테일러는 박정희·전두환·노태우 전 대통령이 애용해 ‘대통령 양복점’으로 불린다. 장미라사와 세기테일러는 끊임없는 연구개발로 최신 유행에 뒤지지 않는 맞춤양복을 만들어내고 있다. 장미라사 조지원 팀장은 “최근 맞춤양복에 대한 관심이 늘면서 30, 40대 젊은 층 손님이 늘고 있다”며 “나만의 멋을 원하는 이들은 좀 비싸더라도 맞춤양복을 선호한다”고 말했다. 제일모직은 기성복 업체로는 유일하게 맞춤양복점 ‘란스미어’를 운영 중이다. ‘빨리빨리’를 외치던 압축성장 시기를 지나 삶의 질을 추구하기 시작하면서 맞춤양복이 늘어날 것으로 보고 신규 사업으로 진출한 것이다. 란스미어는 정통 이탈리아식 맞춤양복을 표방하고 있다. 고급 고객의 수요에 부응하기 위해 이탈리아에서 유명 재단사까지 영입했다. 란스미어 남훈 팀장은 “원단과 스타일을 고민하고 가봉을 위해 매장을 한 번 더 올 시간이 없는 사람은 맞춤 정장을 입을 수 없다”며 “그런 과정을 재미로 느낄 수 있을 만큼의 삶의 여유가 우리 사회에도 생겨야 한다”고 말했다.

맞춤양복의 장점은 원단의 다양성과 미세한 체형 차이까지 반영하는 섬세함이 꼽힌다. 정통 맞춤양복 전문점들은 수백 가지 원단을 구비해 놓고 있다. 대부분은 영국이나 이탈리아산 고급 원단이다. 특수 체형이라면 기성복에선 느낄 수 없는 착용감을 맞춤양복에서 느낄 수 있다. 서울 삼성동 그랜드 인터컨티넨탈 호텔 지하에 입점한 ‘제니스’의 이병문 대표는 “기성복은 앞으로 굽은 체형이나 뒤로 젖혀진 체형 등을 일일이 고려해 만들 수 없기 때문에 아무리 좋은 브랜드도 몸에 꼭 맞기는 어렵다”고 설명했다.

한편 기성복 업체에서도 맞춤 서비스를 받을 수 있다. 단골 고객의 경우 원단과 스타일을 별도로 주문하면 맞춤 제작을 해 준다. 판매 중인 기성복이 몸에 맞지 않을 경우 다시 치수를 재 재주문하는 일종의 반맞춤 방식을 이용하는 것도 가능하다.

수입 브랜드도 맞춤 서비스

키톤·브리오니·아톨리니·제냐·조르지오 아르마니·스테파노리치…. 한 벌 가격이 500만원 이상 가는 초고가 남성 정장 브랜드다. 셔츠도 한 벌에 수십만원을 호가한다. 이들 해외 브랜드도 맞춤 서비스를 한다. 브리오니와 제냐의 경우 상시적으로 맞춤 서비스를 이용하는 게 가능하다. 국내에서 전문 디자이너가 치수를 재 이탈리아 본사로 보내면 본사 재단사들이 옷을 만들어 준다.

국내 맞춤양복점을 이용하면 1~2주일 만에 옷을 입을 수 있지만 브리오니와 제냐의 맞춤 서비스는 6~8주가 걸린다. 두 브랜드 외 나머지 해외 브랜드는 상시 맞춤 서비스는 하지 않는다. 대신 1년에 1~2회 본사 재단사를 국내에 파견해 예약 고객의 치수를 재고 옷을 만들어 주는 특별 맞춤 서비스를 하고 있다. 이탈리아 브랜드 키톤은 일부 유명 호텔에만 매장을 운영해 오던 방침을 바꿔 3월 백화점에 처음으로 입점한다. 갤러리아백화점 관계자는 “고가 수입 브랜드 양복의 주 고객은 의사·변호사 등 전문직 종사자나 자영업자, 기업체 고위 임원”이라며 “고소득층을 중심으로 프리미엄급 수입 브랜드에 대한 수요가 커지고 있다”고 말했다.

![[오늘의 운세] 5월 16일](https://pds.joongang.co.kr/news/component/htmlphoto_mmdata/202405/16/9866f29c-fc4e-4fd9-ad4a-3d0a95d53514.jpg.thumb.jpg/_ir_432x244_/aa.jpg)

![[속보] 의대증원 오늘 운명의날…法, 오후 5시 집행정지 여부 결정](https://pds.joongang.co.kr/news/component/htmlphoto_mmdata/202405/16/12735142-3723-46a0-9e32-fd57471bcf34.jpg.thumb.jpg/_ir_432x244_/aa.jpg)