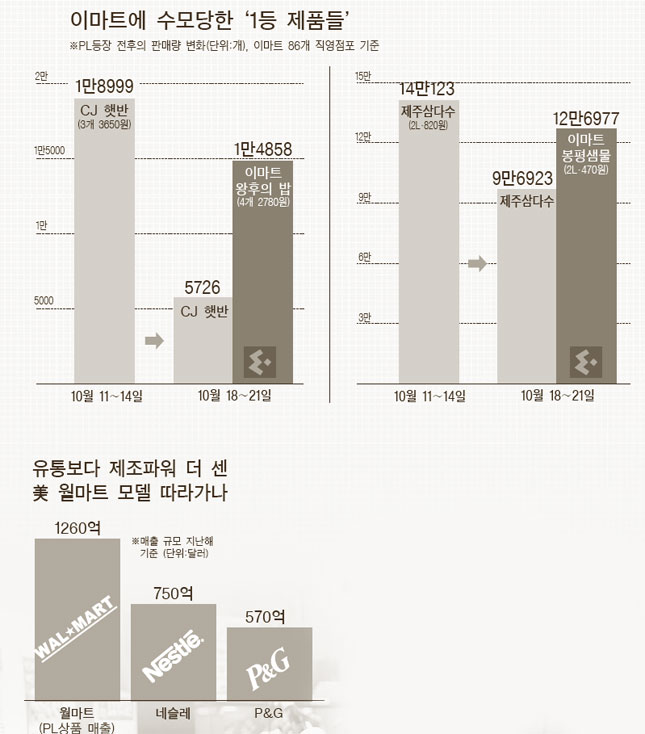

‘10월 혁명’의 파장은 예상을 넘어섰다. ‘가격 혁명’을 선언한 이마트가 자체 상표를 부착한 PL(Private Label) 제품 3000여 종을 일시에 풀어놓은 18일 이후. 절대 쓰러질 것 같지 않던 ‘1등 브랜드’들의 매출은 급격히 떨어졌다. 충격에 빠진 제조업체들은 대응책 마련에 부산하다.

이마트 ‘가격혁명’ 관전법

이번 ‘가격 혁명’은 유통업체와 제조업체의 대표선수들이 맞붙는다는 점에서 ‘패권 전쟁’의 성격이 짙다. 향후 ‘상품의 가격을 누가 결정하느냐’가 이 건곤일척의 승부에 달렸다는 게 업계의 시각이다. 초반 기세 싸움에서는 이마트가 앞섰다. 원동력은 ‘명분 선점’, 그리고 ‘치밀한 전략’이었다.

“혁명의 분위기 무르익었다”

2일 신세계 정재은 명예회장은 임직원들에게 “가격 혁명을 통해 기존의 패러다임을 바꿔야 한다”고 역설했다. 정 명예회장은 원래 신세계 경영에는 관여하지 않지만 연례적으로 한 번씩 강연을 한다. 그는 이 자리에서 경영의 장기비전을 제시하곤 했다. 그가 올해 제시한 ‘혁명’의 명분은 간단명료했다. 지난 몇 년 새 우리 사회의 화두로 등장한 ‘비싼 물가’였다.

“서울의 물가가 뉴욕이나 도쿄보다도 높다. 거품이 낀 가격을 떨어뜨리는 데 유통업체가 적극 나서야 한다.”

예상보다 우호적인 여론이 많았던 것도 이런 명분을 틀어쥐었기 때문이다. 다른 여건들도 성숙했다는 게 이마트 측의 판단이다.

“그간 PL이 부진했던 것은 선두업체와 PL제품을 공급하는 하위 업체 간에 격차가 컸기 때문이다. 하지만 이제는 업체들의 제품 수준이 상당히 평준화됐다. 품질 좋고 가격도 싼 제품을 공급할 수 있는 여건이 만들어졌다.”

하지만 순전히 명분만으로 이뤄지는 혁명은 없다. 업계의 한 관계자는 “국내 할인점 시장은 이미 포화상태”라며 “이마트도 새로운 성장동력으로 수익성이 높은 PL을 주목하지 않을 수 없었을 것”이라고 지적했다.

‘골든 존’을 장악하다

일단 혁명이 선포되자 이마트의 ‘PL부대’는 속전속결로 ‘권부’를 장악해갔다. 상품 진열대의 이른바 ‘골든 존(Golden Zone)’엔 ‘이마트’ 상표를 단 제품들이 진입했다. 농심 신라면 옆에는 ‘이마트 맛으로 승부하는 라면’이, CJ 햇반 옆에는 ‘이마트 왕후의 밥’이 자리 잡는 식이다. 유통업체의 ‘진열 파워’ 앞에 기존의 권력구도는 일시에 해체됐다.

할인점은 상품들의 전쟁터다. 하지만 그 속에도 엄연히 ‘질서’ 가 있고, 강자와 약자 간의 서열이 존재한다. 권력 서열이 적나라하게 드러나는 곳이 상품 진열대다. 쇼핑객들의 시선에서 10도가량 아래쪽, 눈에 가장 잘 띄는 ‘골든 존’은 어김없이 1등 제품들이 차지해왔다.

최고의 노른자위로 꼽히는 ‘엔드 캡(End Cap)’도 PL상품이 장악했다. 엔드 캡은 진열대 양끝에 모자의 챙처럼 튀어나온 진열대. 쇼핑 카트가 지나가는 주요 통로 곁에 위치해 할인점 내에서 가장 주목받는 자리다.

이 왕좌를 차지하기 위해 사투를 벌여온 제조업체들은 ‘쿠데타’라며 흥분을 감추지 않았다. 한 업계 관계자는 “진열대의 상석에 오르기 위해 제조업체는 수년간 공을 들인다. 그렇게 얻은 자리를 한순간에 빼앗기니 억울하지 않겠느냐”고 반문했다.

가격 책정에 숨은 전략

제조업체의 입장에선 기습이나 마찬가지였다. 한 업체 관계자는 “예상은 했지만 이 정도로 대규모일지는 몰랐다”며 당황스러워했다. 하지만 ‘PL 공습’ 전략은 이미 2년 전부터 치밀하게 가다듬어 왔다는 게 이마트 측의 얘기다.

PL전략에선 무엇보다 가격이 핵심이다. 그렇다고 무조건 싸다고 좋은 것은 아니다. 이

마트 관계자는 “기존 상품과 지나치게 가격차가 날 경우 소비자들이 ‘품질에 문제가 있는 것 아니냐’는 의심을 살 수도 있다”고 했다.

월마트의 경우 PL제품의 가격은 일반 브랜드보다 평균 39% 싸다. 그 정도가 경험으로 입증된 ‘지나치지도, 모자라지도 않은 수준’이란 뜻이다. 이마트도 PL제품을 기존 제품보다 20∼40% 싸게 책정했다.

상품 특성에 따라 가격 차이를 벌리기도, 좁히기도 한다. 제품별로 소비자가 품질에 집착하는 정도가 차이 나기 때문이다. 아무래도 가장 민감한 건 식품이다. 월마트의 경우 식품은 PL과 일반 제품의 가격차가 평균 23%인 데 반해 일반 상품은 45%까지 벌어진다.

도태되거나 강해지거나

흥미로운 것은 같은 1등 브랜드라도 제품별로 소비자들의 ‘충성도’에는 상당한 차이가 있었다는 점이다. 이마트의 대대적 공세에도 몇몇 제품은 건재했다. 특히 라면업계를 평정한 농심 신라면의 선전이 눈에 띈다. 업계 한 관계자는 “현재 이마트와의 협상에서 대등한 위치에 설 수 있는 제품은 사실상 신라면이 유일하다”고 말했다.

PL이 확대될수록 경쟁력 우열은 더욱 뚜렷해질 전망이다. 1등 제품과 PL 사이에 낀 2~3위 제품은 당장 설 자리가 좁아졌다. 중소업체들이 고사하는 ‘유통업체발(發) 구조조정’을 우려하는 목소리가 나오는 이유다.

하지만 이마트 관계자는 “업체들 중에는 원가절감 노력은커녕 자기 제품의 원가가 얼마인지도 모르는 곳도 있다”며 ‘혁명의 당위성’을 주장했다.

가격 인하의 소용돌이에 빠지지 않기 위한 유일한 대안은 확고한 브랜드 충성도를 확보하는 길이다. 위기를 기회로 만든 대표적인 곳이 생활용품 업체인 P&G다. 가격 책정에서 유통업체의 힘이 커지자 P&G는 경쟁력 없는 브랜드는 과감히 포기하고 신규 브랜드를 인수하는 등 ‘브랜드 구조조정’에 전력투구했다. 그 결과 ‘브랜드 관리와 마케팅에서는 따라갈 회사가 없다’는 명성을 얻었다.

하지만 승부를 예단하기에는 이르다. 한 제조업체 관계자는 “한국 소비자는 전 세계에서 가장 까다롭다”며 “당장 가격을 보고 PL제품을 구매한 소비자라도 재구매에 나설지는 미지수”라고 강조했다. 적어도 1∼2달은 지켜봐야 결론이 날 것이란 말이다. 혁명의 회오리가 계속될지, 앙시앵 레짐(구체제)으로 복귀할지 결국 선택은 소비자에게 달렸다.

![[오늘의 운세] 5월 26일](https://pds.joongang.co.kr/news/component/joongang_sunday/202405/25/9866f29c-fc4e-4fd9-ad4a-3d0a95d53514.jpg.thumb.jpg/_ir_432x244_/aa.jpg)