미국의 서브프라임 사태가 한 고비를 넘겼다. 미 연방준비제도이사회(FRB)가 재할인율을 0.5%포인트 낮춘 덕분이다. 시장에선 FRB가 다음달 18일 열릴 공개시장위원회(FOMC)에서 같은 폭으로 기준금리를 내릴 것이라는 전망이 힘을 얻어가고 있다. 금리를 내리면 불안한 투자심리를 안정시키고 서브프라임의 상환 부담을 줄여주는 효과가 있다. 하지만 이것만으로 이번 사태가 해결된다고 생각하는 사람은 거의 없다. 땅에 떨어진 미국 금융시스템에 대한 신뢰가 금리인하만으로 복원될 수 없기 때문이다.

금융시스템 신뢰 회복 아직도 먼 길

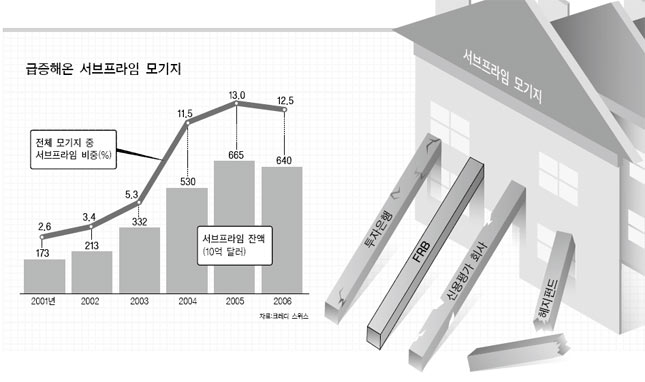

사태의 단초를 제공한 서브프라임 모기지 회사들은 대가를 톡톡히 치르고 있다. 지난 4월 뉴센트리에 이어 이달 3일 아메리칸홈모기지가 파산을 신청했고, 16일엔 미국 내 최대 업체인 컨트리와이드마저 파산 위기에 몰렸다. 이들은 소득이 적고 신용도가 낮은 고객들을 상대하면서도 집값의 90∼95%, 심지어 100%까지 대출을 내주며 리스크 관리를 외면했다.

모기지회사들로부터 사들인 채권을 주택담보부증권(MBS) 등으로 유동화해 돈을 벌어온 투자은행들도 무능력을 드러냈다. 서브프라임으로 입은 손실이 얼마인지를 계산하지 못해 환매에 응하지 못하는 촌극을 벌였다. 모기지채권을 그럴듯하게 포장해 ‘고금리 저위험 투자수단’으로 탈바꿈시킨 화려한 금융기법의 허상이 드러났다. 문제가 터지자 이들이 자랑해온 세계 첨단의 금융기법은 자취를 감췄다.

신용평가회사도 도마에 올랐다. 위험을 사전에 경보하기는커녕 모기지 관련 채권의 부실이 곪아터지기 직전까지도 ‘트리플A’ ‘절대 안전’이라는 보증수표만 남발했다. 1997년 아시아 외환위기 때와 똑같지만 미국 내의 반응은 사뭇 다르다. 당시 아시아 국가들의 문제제기를 ‘약자들의 불평’쯤으로 치부했던 것과 달리 요즘 미국 언론과 학계는 신용평가사를 비판하는 데 열을 올리고 있다.

미국 금융당국의 권위도 상처를 입었다. 지난 4월 “미국 주택시장이 거의 바닥에 도달했다”고 했던 헨리 폴슨 재무장관은 이달 초까지 “금융시장의 문제가 대체로 잘 통제되고 있다”는 입장을 고수했다. FRB도 금융회사들에 대한 감독을 소홀히 해 부실을 키웠다는 비판에서 자유롭지 못하다. 사태를 수습하고 재발방지책을 마련해야 하는 입장에선 큰 부담이다.

또 하나의 문제는 부동산시장이다. 이달 말 미국 주택산업감독청이 통계를 발표하지만, 이미 시장에선 제2차 세계대전 이후 처음으로 주택 가격이 2분기 연속 하락하리라는 점을 기정사실로 받아들이고 있다. 집값이 내리면 과도한 대출을 받은 중하위 소득자들의 상환능력이 고갈돼 경매 처분되는 주택이 늘어난다. 집값 하락은 소비심리 위축으로 이어져 경기하락을 불러올 수 있다. 금융회사들이 주택관련 대출을 꽉 조이고 있는 상황은 이를 더욱 부추기게 된다.

실제로 모기지 연체율은 최근 서브프라임에서 알트-A, 프라임 등 상대적으로 우량한 대출로까지 확산되고 있다. 대출 초기 2년간 낮은 고정금리를 부담하는 ‘미끼금리’ 기간이 끝나고 실세금리에 연동하는 변동금리를 내야 하는 대출이 내년에 더 많아진다는 점도 불안요인이다. 미국 모기지은행연합에 따르면 올해 1500억 달러이던 이런 대출이 내년 2500억 달러로 크게 늘어난다. 금리인하는 이 돈을 빌린 사람들의 상환부담을 다소 낮춰주지만, 무작정 쓸 수는 없는 카드다. 금리정책의 최우선 목표는 주택경기가 아니라 물가안정이기 때문이다.

이 때문에 폴 크루그먼 프린스턴대 교수는 “금융회사에 구제금융을 주지 말고 정부가 직접 부실채권을 사들여 채무조정에 나서야 한다”고 주장한다. 투자은행들이 가지고 있는 주택관련 부실채권을 정부가 낮은 가격에 사들인 뒤 채무자들이 갚을 수 있는 수준으로 원리금을 조정해야 한다는 것이다. 한국의 신용회복위원회가 떠오르는 대목이다. 이 방식은 실종된 채권의 가격을 정부가 결정해 불확실성을 줄여준다는 장점도 있다. 하지만 미국 역사상 정부가 직접 국민의 채무조정에 나선 적이 없다는 점에 비춰볼 때 실현 가능성은 미지수다.