26일 서울 용산전자상가 내 휴대전화 판매점.

월말 되면 값 싸지는 구조 쏟아 부은 마케팅비 요금에 전가

기자가 “공짜 휴대전화 있느냐”고 묻자 판매상은 “지금 당장은 마땅한 게 없으니 좀 기다려보라”고 했다. 이 판매상은 “공짜 폰은 결국 불법 보조금이 많이 나와야 하는데 최근에는 업체들이 몸을 사리는 분위기” 라고 말했다. 그는 “손님들도 공짜 폰에 익숙해진 탓에 값이 웬만큼 싸서는 잘 찾지 않는다”면서 “이렇다 보니 지금은 거의 개점휴업 상태”라고 덧붙였다.

올 상반기 이동통신사들의 가입자 유치 경쟁은 전쟁을 방불케 했다. 각 업체들이 동원한 무기는 ‘공짜 폰’이었다. KTF가 3세대 이동통신 서비스로 치고 나오자 SK텔레콤과 LG텔레콤이 적극적으로 시장 방어에 나섰다. 이들은 엄청난 마케팅 비용을 쏟아부었다.

한 이동통신사 관계자는 “요즘 업체들의 움직임이 주춤한 건 상반기 중 너무 무리한 탓에 체력이 소진됐기 때문”이라면서 “솔직히 말하면 정부 규제의 영향도 있다”고 전했다. 힘도 달리고 감독기관의 눈치도 보여 잠시 휴전에 들어갔다는 말이다. 지난 6개월간의 치열했던 ‘공짜 폰 경쟁’ 은 이통사, 단말기 제조사, 소비자에게 각각 무엇을 남겼을까.

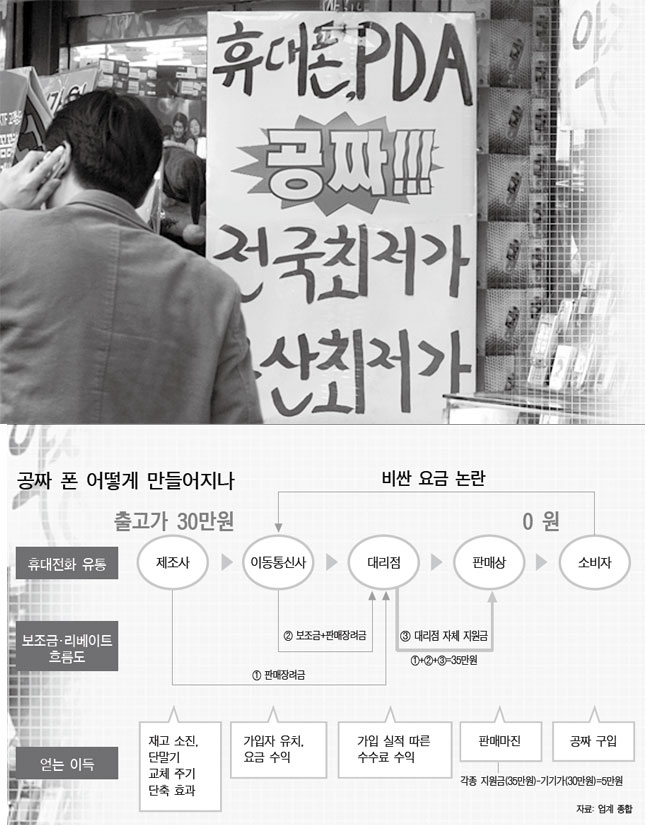

■유통구조의 마법=휴대전화는 현재 웬만하면 출고가가 30만원을 넘는다. 이런 휴대전화는 ‘유통구조의 마법’을 통해 공짜 폰으로 변신한다.<그래픽 참조> 여기에는 합법적인 보조금은 물론 불법 보조금도 동원된다. 합법 보조금은 18개월 이상 한 이동통신사를 이용한 고객에게 지급된다. 사용기간이나 사용액, 통신사별로 차이는 있지만 평균적으로 10만원 안팎이다. 불법 보조금의 재원은 보통 이동통신사가 대리점에 가입자 유치를 촉진하기 위해 지급하는 마케팅비, 그리고 단말기 제조사가 지급하는 판매장려금을 통해 마련된다. 업계 용어로는 ‘리베이트’ 다.

이통사와 제조사는 판매량에 따라 차등적인 장려금을 지급한다. 예컨대 ‘월 200대를 판매하면 대당 3만원을 주겠다’는 식이다. 이 경우 199대를 팔았다 해도 나머지 한 대를 채우지 못하면 장려금을 한 푼도 받지 못한다. 또 300대, 400대 식으로 판매단위가 올라갈수록 장려금 액수는 커진다. 이른바 ‘그레이드(grade) 정책’ 이다. 만약 특정 대리점이 판매실적이 190대라면 나머지 10대를 공짜 폰으로라도 뿌려 600만원의 장려금을 얻는 게 이익이다. 한 판매상은 “월말이 되면 휴대전화 값이 싸지는 것도 이런 구조 탓”이라고 설명했다. 또 대리점은 자신이 유치한 가입자가 내는 요금의 일정 비율을 수수료로 받는다. 보통 5∼7% 정도다. 가입자 유치를 위해 대리점은 소매상에 자체 지원금을 준다. 이런 각종 리베이트가 불법 보조금으로 전용돼 단말기 가격을 넘어서면 공짜 폰이 탄생한다.

지난해 3월 말 휴대전화 보조금이 허용된 이후 1년간 고객들이 합법적으로 받은 휴대전화 보조금은 건당 평균 9만6000여원이었다. 반면 지난 1월 통신위원회에 적발된 이통사들의 불법 보조금 규모는 1인당 평균 16만1000원에 달한다. 배보다 배꼽이 더 큰 셈이다.

이런 ‘공짜 폰 판매 시스템’이 유지되는 건 적어도 표면상으로 손해를 보는 사람이 없기 때문이다. 이통사는 가입자를 쉽게 유치해 요금 수익을 늘리고, 제조사는 재고를 신속히 처리하고 많은 물량을 팔 수 있다. 대리점과 소매점도 수익을 얻는다. 소비자도 휴대전화를 저렴하게 장만할 수 있다. 하지만 손해 보는 사람은 분명히 있다. 대표적인 경우가 휴대전화를 자주 바꾸지 않고 한 통신사를 오랫동안 사용하는 소비자다. 이통사가 쓴 마케팅 비용은 요금 고지서로 고스란히 돌아온다. 이들 ‘우량 고객’들은 보조금 혜택은 덜 받으면서 상대적으로 비싼 요금을 물어온 셈이다.

한 이통사 관계자는 보조금을 필요악으로 표현했다. 그는 “한때 보조금 지급이 완전히 끊겼을 때 시장 전체가 죽었다”고 말했다. 보조금 덕택에 소비자가 보다 쉽게 단말기를 구입하면서 제조사→통신사→장비사로 이어지는 전체 산업이 활성화되는 ‘선순환 효과’를 일으키는 장점도 있다는 말이다.

■공짜 폰 패러독스=하지만 이른바 ‘선순환 구조’는 갈수록 ‘악순환 구조’로 변하고 있다. 이동통신 시장이 이미 포화상태에 접어들었기 때문이다. 업체 간 가입자 유치 경쟁은 서로 뺏고 뺏기는 제로섬 게임이 됐다. 소비자들도 ‘게임의 룰’에 적응했다. 번호 이동을 통해 통신사를 자주 갈아타는 ‘메뚜기족’이 늘면서 가입자 유지 기간은 줄고 반대로 유치 비용은 늘었다. ‘소비자의 역습’ 이다. 이러다 보니 마케팅비는 눈덩이처럼 느는데 점유율은 제자리걸음이다. 이통사 관계자는 이를 두고 “보조금을 듬뿍 주고 그만큼 요금으로 거두는 조삼모사(朝三暮四)전략이 점차 한계에 도달하고 있다”고 말했다.

‘공짜 폰 패러독스’는 통신사의 2분기 실적에서 뚜렷하게 나타난다. 가장 공세적이었던 KTF의 2분기 실적은 매출액 1조8094억원에 영업이익 913억원으로 지난해 같은 기간보다 매출은 10% 증가했다. 하지만 영업이익은 무려 40%가 줄었다. 마케팅비가 그만큼 늘었기 때문이다. 2분기 전체 마케팅비 4118억원 중 번호 이동 등 가입자 확보에 2900억원. 가입자 유지에 1096억원을 써 대부분을 차지했다. “3G 시장 선점을 위해 이익이 주는 걸 각오했다”는 해명이지만 “그래도 너무 줄었다”는 게 시장의 반응이다.

상반기에 큰 폭으로 늘어난 순증 가입자의 상당 부분도 일시적으로 2대를 보유하거나 소매점에서 개통만 해둔 가(假)개통일 것이란 게 업계의 분석이다. 제조사도 마찬가지다. 올 상반기 히트 모델의 대부분이 출고 1∼2년 된 ‘올드 모델’이 차지하는 기현상이 벌어졌다. 재고폰·저가폰이 공짜 폰의 주요 대상이 됐기 때문이다. 업체 입장에선 많이 팔아도 남는 게 적어졌다는 의미다.

■게임의 룰 바뀌나=이런 가운데 최근 소비자단체와 정치권을 중심으로 요금인하 요구가 빗발치고 있다. 요금 대신 보조금 경쟁에 치우친 ‘게임의 룰’을 바꿔야 한다는 지적도 나온다. 업체 입장에서도 보조금 전쟁을 벌이다 보니 요금을 내릴 여력이 줄고, 가계의 통신비 부담이 높아져 새로운 서비스를 내놓아 봐야 잘 먹히지 않는다는 것이다.

이에 대해 이통사 관계자는 “보조금 경쟁이 자제된다는 보장만 있다면 요금을 내릴 의향이 충분히 있다”고 말했다. 하지만 또 다른 관계자는 “쉽지 않은 일”이라고 잘라 말했다. 그는 “보조금으로 당장 얻을 수 있는 수십만원대 단말기 대신 한 달 2000∼3000원 요금인하를 반길 소비자들이 있겠느냐”고 반문했다.

정보통신부는 경쟁으로 문제를 풀겠다는 입장이다. 23일 정통부는 내년부터 시장지배적 사업자(SK텔레콤)가 자사 통신망을 활용한 재판매를 허용하도록 의무화하겠다고 발표했다. 신규 사업자들을 끌어들여 요금인하를 유도하겠다는 의도다. 또 범용 가입자 인증 모듈(USIM) 카드 잠금장치도 내년 3월부터 해제하겠다고 밝혔다. 기존 2세대 CDMA 이동통신 방식과는 달리 3세대 WCDMA에서는 어떤 통신사 단말기라도 USIM 카드만 옮겨 끼우면 사용이 가능하다는 얘기다. 통신사업자 선택과 이동이 자유로워진다는 의미다. 이렇게 되면 이통사를 거치지 않고 단말기를 판매하는 ‘오픈 마켓’이 활성화될 가능성이 크다. LG전자 관계자는 “우리 휴대전화 시장은 이통사들이 프로모션과 보조금으로 이끌어온 구조라 쉽사리 변할지는 미지수”라며 “시장변화를 예의주시 중”이라고 말했다.

![[오늘의 운세] 5월 26일](https://pds.joongang.co.kr/news/component/joongang_sunday/202405/25/9866f29c-fc4e-4fd9-ad4a-3d0a95d53514.jpg.thumb.jpg/_ir_432x244_/aa.jpg)