한 구직자가 채용정보 게시판을 바라보고 있는 모습. 연합뉴스

고용노동부가 지난해 '청년구직활동지원금' 제도를 신설해 나랏돈(재정) 1320억원을 투입했지만 성과가 기대에 못 미쳤다. 수급자 연령이 높아질수록 취업 준비보다 생활비에 지원금을 쓰는 비중이 높아지는 등 지원 취지에도 역행한 것으로 나타났다. 하지만 정부는 올해에도 5.2% 늘어난 1642억원을 지원금으로 편성했다.

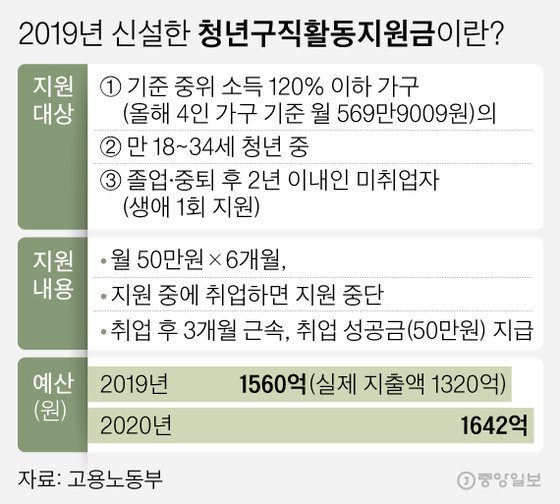

고용부는 26일 지난해 청년구직활동지원금으로 1560억원의 예산을 편성, 총 1320억원을 지출했다고 밝혔다. 예산 대비 집행률은 84.6%다. 다 쓰지 못한 예산 240억원은 국고로 돌렸다. 지원 대상은 만 18~34세 청년 중 대학을 졸업하거나 중퇴한 지 2년 이내인 취업 준비자다. 중위소득 120% 이하(올해 4인 가구 기준 569만9009원) 가구에 속한 청년이라면 대상이 될 수 있어 저소득층뿐만 아니라 중산층 가구 청년도 받는다. 신청자 중 지원 대상자로 선정되면 매달 50만원씩 6개월간 나랏돈을 받는다.

그래픽=김영희 02@joongang.co.kr

재정 지원 후 고용 성과는?

지원 후 고용 성과는 시원찮았다. 한국고용정보원은 지난해 말 발간한 고용부 용역보고서에서 "현재까지 단기적인 상황에서 보면 (청년구직활동지원금) 사업이 청년층 고용 확률에 미치는 영향은 중립적"이라고 밝혔다. 지난해 지원금 수혜자들의 미취업자 비율 감소 추세가 다른 연도와 비교해 별다른 차이가 없었다는 것이다. 전체 수혜자를 분석할 때나 성·학력별로 나눠 분석해 볼 때도 마찬가지였다. 수혜자들이 지원금을 받기 전보다 구직 활동을 더 열심히 했다고 응답한 것 정도가 긍정적인 부분이었다. 지원을 받기 전에는 응답자의 88%가 취업 준비 활동을 하고 있다고 답했지만, 지원 후에는 이 비율이 97%로 상승했다.

받은 돈, 어디에 쓰나?

수급자 연령이 높을수록 지원금을 취업 준비보다 생활비에 쓰는 비중이 큰 점도 문제다. 나이가 어릴수록 학원비·학용품 등 재료비 지출 비중이 높았다. 나이가 많은 수급자는 상대적으로 식비·소매유통(편의점)·인터넷구매 등에 지원금을 쓰는 비중이 컸다. 수급자가 지원금을 받은 뒤에도 취업을 가장 희망하는 직장은 정부기관(공무원·군인)이 28.9%로 가장 많았다. 대기업(19.6%)이 뒤를 이었다. 수당 지원 이후에도 모험적인 일자리 대신 안정적 일자리를 선호하는 현상은 크게 달라지지 않았다.

그래픽=김영옥 기자 yesok@joongang.co.kr

취업 성과 관리도 안해

지원금을 받은 청년의 취업 성과를 측정하지 않는 점도 문제로 지적된다. 재정 투입 대비 효과를 측정할 수 있는 수단이 모호해서다. 고용부 관계자는 "지원금은 구직 활동에 대해 지원하는 돈이기 때문에 수혜자가 얼마나 취업을 했는지는 관리하지 않고, 구직 활동을 활발하게 하고 있는지를 중심으로 살펴보고 있다"고 설명했다.

"수당 말고 구직 활동 지원해야"

고용부는 기존 수혜자가 의무적으로 해야 했던 취업 관련 동영상 시청이나 대규모 강의 등이 불필요하다는 요구를 받아들여 올해부터 1대1 맞춤형 취업 상담 등을 늘릴 계획이다. 전문가들은 이 역시도 '공급자 마인드'식 정책으로 한계가 있다고 지적한다.

김태기 단국대 경제학과 교수는 "취업 의지가 있는 청년 본인이 원하는 직업 훈련 등 구체적인 구직 활동을 지원하는 대책이 효과적"이라며 "단지 예비 취업자란 이유로 수당을 살포하는 방식은 청년의 자립 의지를 약화하고 재정 건전성을 훼손하는 전형적인 포퓰리즘"이라고 꼬집었다.

세종=김도년 기자 kim.donyun@joongang.co.kr