“정 부장, 3월 14일이 무슨 날이야?”

이어령과 떠나는 知의 최전선 <13> 파이 빅 데이터

시작부터 이 교수의 질문이 허를 찌른다. 화이트 데이라고 말하고 싶었지만 그런 답을 기대하신 건 아니겠지. 하지만 다른 생각은 퍼뜩 떠오르질 않았다.

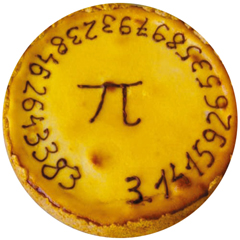

“그래, 누구나 그렇게 대답하겠지. 3월 14일은 파이(π)데이야. 원주율 말야. 아인슈타인의 생일이기도 해. 외국 대학생이나 젊은이들은 이날 파이에 3.14라고 써서 나눠먹어(사진). 똑같은 날인데 어떤 사람들은 사탕을 먹고 어떤 사람들은 아인슈타인을 기념하지.”

“화이트 데이는 일본이나 대만, 우리 같은 몇몇 나라에만 있는 거 아닌가요?”

“그보다 이렇게 생각해 보면 어때? 수학과 과학이 생활화된 서양 사람들과 신세 지면(한 달 전 발렌타인 데이) 갚아야 하는 동양 사람들 사이엔 무슨 차이가 있을까 하고 말이야. 물론 그 뒤에서 돈 계산하는 업자들은 빼고. 서양에서는 파이가 생활화된 경우가 많아. 이안 감독의 영화 ‘파이 이야기’(Life of Pi·원작자 얀 마텔) 봤어? 주인공 이름부터 파이지만 작품 곳곳에서 원주율을 주요 코드로 써먹고 있지. 227일간 표류하는 것도 마찬가지고.”

“왜 하필 227인지 궁금했는데요, 그게 왜 파이와 관련이 있지요?”

“22를 7로 나누면 3.14가 나와.”

오랜만에 원주율이란 말을 들으니 초등학교 수학시간이 떠오른다. 3.141592…. 그런데 이 교수는 소수점 뒤 20~30줄까지 외웠다고 했다. 아니 도대체 왜?

“그땐 그랬어. 숫자로 이야기를 만들면 외울 수 있었던 거야 .원주율같이 수천 자리 무한까지 가도 안 풀리는 것을 무리수라고 부르잖아. 피타고라스는 모든 세상 원리를 숫자로 풀 수 있다고 생각했는데 무리수를 발견하고서는 낙담한 거야. 무리수를 발견한 제자를 바닷물에 빠뜨려 죽였다는 말도 있을 정도니까. 세상에는 무리수의 경우처럼 과학이나 숫자로 안 풀리는 게 있다는 것을 알고 절망할 줄 알아야 새로운 사고를 할 수 있거든. 요즘 한참 떠도는 빅 데이터란 것도 그래서 생긴 것이지. 파이의 계산을 소수점 아래로 2조쯤 넘어가면 신통하게도 01234의 순서로 숫자의 빈삭도가 등장하는 것을 알게 된다나봐. 빅 데이터를 가지면 무질서 속의 질서를 발견할 수 있다는 거지.”

“카오스나 퍼지 이론도 같은 맥락 아닌가요?”

“그렇지. 요새는 인터넷에 들어가 클릭 한 번 해도 자기도 모르게 정보를 남기고 되고 그것을 모으면 어마어마한 빅 데이터가 된단 말야. 페이스북이니 아마존이니 접속해서 물건을 사거나 검색할 때마다 지구 규모의 천문학적 자료가 쌓여. 그걸 분석하면 지금까지 인간의 이성이나 직관으로 판단할 수 없던 사실을 찾아낼 수 있지. 경영 마케팅 정책결정 선거 모두 앞으로는 빅 데이터를 어떻게 이용하느냐에 달려있다는 이야기야.”

이 교수는 이런 얘기를 전작 『젊음의 탄생』에서 DIKW의 역사법칙(DATA, INFORMATION, KNOWLEDGE 그리고 WISDOM의 순서로 되어 있는 데이터 우선의 시대)을 말한 적이 있다. 그때 어느 젊은이가 이 교수의 그 말을 새겨 들었다면 지금 그의 몸값은 천장 높은 줄 모를 것이다. 지금 와서 빅 데이터 세상이 되고 보니 그것을 배운 전문가가 태부족이니 말이다.

“옛날의 모자 장사는 남의 머리만 보고 다녔지. 신발 장사는 신발만 보고. 하지만 지금은 신발 장수가 위를 보고 모자 장사가 땅을 보고 다니는 세상이 됐어. 이종 업체간에 깊은 연관성이 생겼기 때문이야. 모자와 신발이 서로 어우르는 상호작용을 하는 시대이기 때문이지.”

전에는 무관했던 업종 간에 제휴바람이 부는 이유다. 빅 데이터 시대를 맞아 야후가 상품 판매업체인 CCC와 제휴를 맺은 것도 그 때문이다. 두 회사가 일부 정보를 서로 합쳐 나눠 갖는 전략이다. 이 교수는 그러면서 한마디 덧붙였다.

“하지만 최근의 빅 데이터 열풍을 도넛이라고 말하는 사람도 있어. 겉은 커보이는데 가운데는 구멍이 뻥 뚫린 거 있잖아. 아무리 티끌이 태산 되는 빅 데이터의 DIKW 세상이 되었다고 하지만 결국 그것을 분석하고 응용하는 것은 사람의 지혜거든. 실은 데이터에서 태고적 지혜로 거슬러 올라가는 U턴의 시대가 오고 있는 거야.”

글 정형모 기자