“헌법소원을 내는 데 자격이 필요하지 않다는 것인가.”

지난달 13일 태국 헌법재판소 대표단 15명을 이끌고 한국 헌법재판소를 방문한 트라이마스 태국 헌재 사무처장은 이렇게 질문했다. 한국 헌재를 찾는 아시아 법조인 중 상당수는 비슷한 질문을 한다.

아시아에서 최초로 설립된 한국의 헌법재판 시스템은 개인의 기본권 보장 측면에서 ‘전향적’이라고 할 만큼 열려 있다. 당사자가 직접 헌재에 위헌 여부에 대한 판단과 구제를 요구하는 헌법소원(憲法訴願)이 제도화돼 있는 나라는 많지 않다. 태국도 비슷한 제도가 있긴 하지만 요건이 까다로워 유명무실한 상태다.

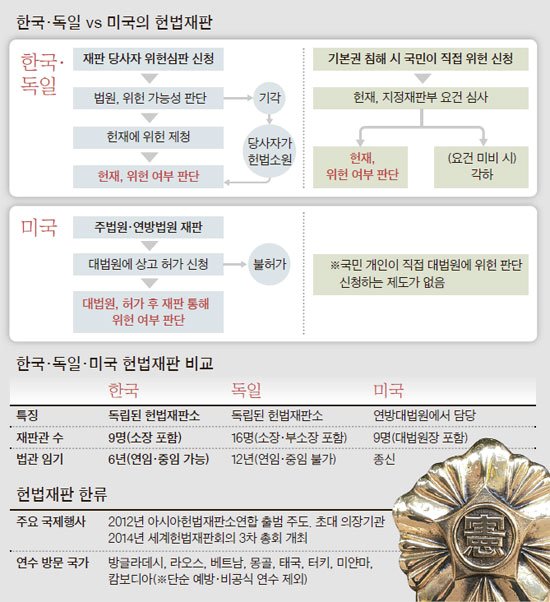

헌법재판을 하는 나라는 크게 두 가지 유형으로 나뉜다. 미국은 연방대법원에서 구체적인 사건을 판정하는 과정에서 법률이나 국가기관의 결정이 헌법에 어긋나지 않는지 판단한다. 주(州) 대법원이나 연방 법원을 거쳐 올라온 사건들이 대상이다. 반면 독일의 경우 독립적인 헌법재판기구를 운영한다.

전문가들은 1988년 등장한 한국의 헌법재판제도가 미국이나 독일 시스템과 견줄 만한 수준까지 발전했다고 평가한다. 이처럼 헌재가 출범 26년 만에 ‘국민 기본권 보장기관’으로서의 위상을 굳건히 할 수 있었던 것은 일반 국민도 기본권 침해 시 헌재에 헌법소원을 낼 수 있도록 길을 터놓았기 때문이다. 이 방식은 독일 모델을 들여온 것이지만 한국에서 더 활발하게 헌법소원이 이뤄지고 있다. 그 이유는 다양한 사회 갈등과 기본권 인식의 확대가 맞물려 국민 개개인의 권리 의식이 높아진 데 있다.

이에 따라 우리처럼 권위주의 정권을 경험했거나 이제 막 민주주의 실험을 시작한 나라들이 한국 헌법재판을 벤치마킹 대상으로 삼고 있다. 비법을 전수받기 위해 한국 헌재를 찾아오고 있다. 헌법재판의 한류(韓流)인 셈이다. 92년 이후 13차례나 한국 헌재를 방문한 몽골 헌재는 아예 “한국식 헌법재판제도를 도입하고 있다”고 소개하고 있다. 2007년부터 몽골·태국·베트남·터키·미얀마·캄보디아·방글라데시·라오스 등 8개 국가에서 연수를 받았다. 연수를 받은 100여 명은 각국의 헌재 혹은 대법원 국장급 이상 고위 관계자다. 헌재 국제협력과 양소영 서기관은 “각국의 헌법연구관부터 헌재 소장까지 다양한 인사들이 연수를 오고 있다” 고 말했다.

한국 헌재는 앞으로도 아시아 인권 향상에 중요한 역할을 할 것으로 기대되고 있다. 일본은 최고재판소(우리의 대법원)에서 헌법재판을 하지만 활발하지 않다. 45년 이후 지금까지 위헌 결정을 내린 사건은 9건뿐이다. 중국은 경제적으로 급부상하고 있지만 사법제도와 인권 측면에서는 취약하다. 김하열 고려대 법학전문대학원 교수는 “롤모델을 찾는 아시아 국가로서는 비슷한 문화와 역사를 공유하고 있는 한국의 헌법재판이 너무 멀리 떨어져 있는 유럽이나 미국의 헌법재판보다 더 현실적으로 보일 수밖에 없다”고 설명했다. 그러나 정치적 갈등이 헌재로 밀려오는 ‘정치의 사법화’가 심화되면서 정치 논리가 앞서는 것 아니냐는 지적이 나온다. 김종철 연세대 법학전문대학원 교수는 “미시적으로 보면 헌재의 기본 기능 수행에 아쉬운 부분이 아직 있다”며 “정치관계법에 대한 일련의 결정에선 인권·민주주의에 대한 존중보다 정치의 논리를 높이 평가한다는 점은 우려스럽다”고 말했다.

노진호 기자

![[속보] 예정대로 내년 의대증원…고법, 집행정지 신청 각하∙기각](https://pds.joongang.co.kr/news/component/htmlphoto_mmdata/202405/16/9e66a155-7b88-4f53-bae4-abe4969cbc90.jpg.thumb.jpg/_ir_432x244_/aa.jpg)

![[단독] 용산 "檢인사 예고됐었다…검찰총장이 깜짝 수사발표한 것"](https://pds.joongang.co.kr/news/component/htmlphoto_mmdata/202405/16/bc0f127f-1f06-4b32-a56b-7c5e21971658.jpg.thumb.jpg/_ir_432x244_/aa.jpg)

![[오늘의 운세] 5월 16일](https://pds.joongang.co.kr/news/component/htmlphoto_mmdata/202405/16/9866f29c-fc4e-4fd9-ad4a-3d0a95d53514.jpg.thumb.jpg/_ir_432x244_/aa.jpg)