‘구관이 명관’은 자동차에는 잘 어울리지 않는 속담이다. 진화하는 속도가 갈수록 빨라지고 있기 때문이다. 그런데 창조적 예외가 있다. 전통을 물려받되 최신 기술을 반영해 부활한 차가 인기를 끌고 있다. 지난달 BMW코리아가 출시한 신형 미니 쿠퍼가 대표적이다.

원조 미니는 1959년 데뷔했다. 56~57년 2차 중동전쟁 이후 기름값이 급등하면서 영국 산업이 후폭풍에 휘말렸을 무렵이다. 미니의 개발 목표는 그 이름에 함축됐다. 차체는 앙증맞지만 성인 넷과 약간의 짐을 실을 공간을 갖췄다. 게다가 연비는 물론 운전 재미도 뛰어났다. 94년 미니는 소속이 바뀐다. BMW가 미니와 랜드로버 등을 소유한 로버 그룹을 인수했다. 결과는 재앙이었다. BMW는 로버를 살리려다 엄청난 적자를 봤다. 결국 2000년 미니를 제외한 나머지 브랜드를 포드에 팔았다. 이듬해 BMW는 새로운 미니를 내놨다. 이후 미니는 이번 3세대까지 거듭났다. 원조의 장점을 살리되 각 세대마다 첨단 기술로 무장했다.

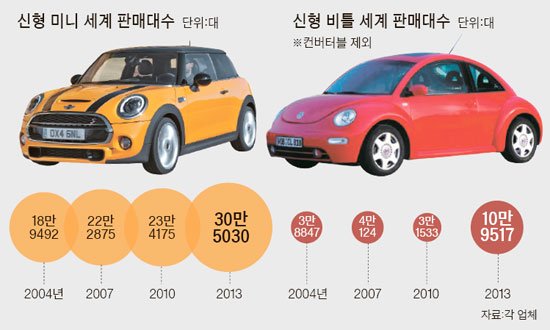

2002년 BMW는 자동차 연간생산량 100만 대를 넘어섰다. 16만 대 이상 팔린 미니가 일등공신 역할을 했다. 국내엔 2005년 출시돼 ‘작은 수입차는 안 팔린다’는 편견에 도전했다. 미니는 지난해 국내에서 6301대 팔렸다. 현대차 벨로스터나 기아 쏘울의 두 배 이상에 해당하는 성적이다. 세계 시장에서도 부활한 미니의 성적은 놀랍다. 지난해 BMW는 미니와 롤스로이스를 포함, 200만6366대의 자동차를 생산했다. 이 가운데 미니는 30만3177대였다. 부활한 미니는 원조의 기록을 빠르게 추격 중이다. 원조 미니는 2000년까지 41년간 537만8776대 생산됐다. 신형은 2001년 데뷔 이후 13년 동안 275만4115대 생산됐다. 판매 속도로만 보면 원조를 능가하는 수준이다.

피아트 500(친퀘첸토)도 부활한 차의 상징적 사례다. 원조 500은 57~75년 생산됐다. 2007년 탄생 50주년을 맞은 500은 신형으로 부활했다. 신형은 엔진 위치와 굴림 바퀴를 뒤에서 앞으로 바꿨다. 하지만 외모는 원조를 빼닮았다. 지난해 4월 신형 500은 누적생산 110만 대를 넘었다. 389만여 대 생산됐던 원조 500의 인기를 부지런히 따라잡고 있다.

국산차 가운데서는 코란도가 대표적인 부활 사례다. 코란도의 뿌리는 69년 라이선스 방식으로 생산한 신진 지프였다. 코란도란 이름은 83년 쓰기 시작했다. 96년 코란도는 뉴 코란도에 바통을 넘기고 역사의 뒤편으로 사라졌다. 2005년 뉴 코란도마저 단종되면서 한동안 명맥이 끊겼다. 그러나 2011년 코란도C란 새 이름으로 되살아났다. 노사 분규로 홍역을 치른 쌍용차에서 코란도C는 효자 노릇을 톡톡히 하고 있다.

쌍용차가 바라는 것처럼 부활 차량의 인기에 힘입어 브랜드가 통째로 살아난 경우는 외국에선 이미 선례가 있다. 주로 인수합병(M&A)을 통해 제대로 된 주인을 만나면서다. 롤스로이스가 좋은 예다. BMW가 2003년 상표권만 인수한 뒤 새 공장과 신차로 부활시켰다. 벤틀리 역시 폴크스바겐이 인수한 뒤 새 역사를 쓰고 있다.

그러나 부활이 꼭 성공을 보장하진 않는다. 메르세데스-벤츠는 2002년 마이바흐를 거의 한 세기 만에 부활시켰다. 그러나 2012년 말 마이바흐를 포기했다. 판매가 저조해서다. ‘딱정벌레 차’로 유명한 폴크스바겐 비틀 역시 결과적으로 부활에 성공했다. 하지만 곡절은 있었다. 구형 비틀은 38년 데뷔해 2003년까지 2152만9464대가 공장을 빠져 나왔다. 신형인 뉴 비틀은 97년 나왔다. 부활한 비틀의 누적 판매대수는 130만7642대다. 그러나 2000년대 중반에는 한때 연간 판매 대수가 2만 대 수준으로 떨어져 존폐의 위기를 맞기도 했다. 2012년 다시 한 번 세대 교체를 한 후 판매가 연간 10만 대 이상으로 수직상승했다.

김기범 객원기자(로드테스트 편집장)

![[오늘의 운세] 5월 16일](https://pds.joongang.co.kr/news/component/htmlphoto_mmdata/202405/16/9866f29c-fc4e-4fd9-ad4a-3d0a95d53514.jpg.thumb.jpg/_ir_432x244_/aa.jpg)

![[속보] '명심'은 추미애라더니…국회의장 후보 우원식 '이변'](https://pds.joongang.co.kr/news/component/htmlphoto_mmdata/202405/16/3a85ba47-8009-43f0-8ba7-4c15f18f7b15.jpg.thumb.jpg/_ir_432x244_/aa.jpg)

![[속보] 의대증원 오늘 운명의날…法, 오후 5시 집행정지 여부 결정](https://pds.joongang.co.kr/news/component/htmlphoto_mmdata/202405/16/12735142-3723-46a0-9e32-fd57471bcf34.jpg.thumb.jpg/_ir_432x244_/aa.jpg)