식품표시제도(Food Labeling)가 정부의 탁상 행정과 업계의 면피 관행에 겉돌고 있다. 식품표시제도는 원 재료명부터 내용량·제조일자·영양성분·주의사항까지 식품에 관한 정보를 포장이나 용기에 표시해 소비자들이 건강한 식생활을 하는 데 도움을 주기 위해 도입됐다. 1962년 식품위생법이 국내에 첫 도입되면서 시행된 뒤 수십 차례 개정을 거쳐 지난해 12월 26일 ‘유통기한·품질유지기한 표시 활자 확대’ 등의 내용이 포함되면서 현재의 모습을 갖췄다.

알쏭달쏭 식품 라벨 이대로 좋은가

‘건강한 식생활을 위해 상세한 정보를 주자’는 취지로 도입된 이 제도는 그러나 땜질식 법 제·개정이 남발되면서 난수표 같은 라벨만 양산했다. 현재 식품 관련 표시·포장 제도는 식품의약품안천처·농림축산식품부·환경부·보건복지부 등 10개 정부 부처가 26개 법률, 46개 고시를 통해 관리하고 있다. 문제는 다양한 부처가 서로 다른 정책 목표로 제도를 만든다는 데 있다. 예를 들면 환경부는 포장폐기물 절감을 위해 포장 공간비율을 제한하고 있다. 반면에 식약처와 농식품부는 소비자의 알권리 강화를 위해 표시 내용을 늘리고 있다. 식품업계 관계자는 “한쪽에선 (포장을) 줄이라고 하고 다른 쪽에선 (표시 내용을) 늘리라고 하니 글자가 깨알 같아질 수밖에 없다”고 토로했다.

식품업계는 경직된 제도 적용의 대표적 사례로 ‘신호등표시제’를 꼽는다. 신호등 표시제는 어린이 기호식품에 대해 당·탄수화물·나트륨·지방의 네 가지 성분의 각각 함량을 빨강·노랑·초록으로 신호등처럼 표시하는 제도다. 영양소를 색깔로 표현해 쉽게 이해시킨다는 취지로 권고사항으로 도입됐다. 그러나 당장 “식품을 선택할 때 칼로리를 비롯한 다른 필수 영양소에 대한 정보도 필요한데, 네가지 성분만 색으로 표시하면 비타민·무기질이 풍부한 과일 주스, 치즈 같은 좋은 식품도 빨간색으로 표시돼 나쁜 식품으로 오인될 수 있다”는 비판을 받고 있다. 노랑이나 녹색 표시가 많은 제품도 과도하게 먹으면 균형 섭취를 해칠 수 있는데 신호등 표시가 오히려 이런 경각심을 떨어뜨린다는 지적도 있다. 실제 이 제도는 영국이 앞서 도입했으나 뿌리내리지 못했다. 유럽연합(EU) 의회도 2010년 “과도한 단순화로 영양정보를 오히려 왜곡한다”는 이유로 제도 도입을 부결시켰다.

소비자는 사전…돋보기 없인 이해 못 해

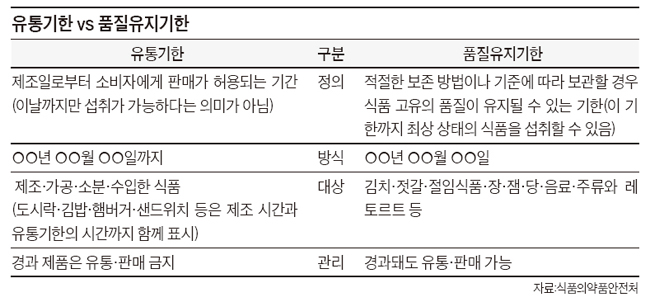

주부들은 라벨에 쓰이는 용어에 대해서도 불만이 많다. 유통기한과 품질유지기한이 대표적이다. 유통기한(Sell-by-date)은 제품이 만들어진 날부터 소비자에게 판매가 허용되는 기한을 말한다. 쉽게 말해 제조업체가 제품의 품질과 안전성을 함께 보장하는 기간으로 이 기한을 넘기면 유통·판매가 금지된다. 품질유지기한(Best-before-date)은 ‘최상의 품질로 섭취할 수 있는 기간’이다. 기한을 넘겨도 판매할 수 있다. 한국식품산업협회 산업진흥부 이상욱 팀장은 “제조·가공·수입한 식품은 의무적으로 유통기한을 표시해야 하지만 통조림·잼·커피·음료·절임식품처럼 품질유지기한을 표시하도록 정한 식품은 유통기한을 따로 표시하지 않아도 된다”고 설명했다. 이 팀장은 “용어는 비슷하지만 중요한 차이가 있어 장을 볼 때 참고할 만한 정보지만 이를 활용하기는 쉽지 않다”고 말했다. 미국의 경우 국제식품규격위원회(CODEX)의 기준에 따라 ‘판매기한(Sell-by-date)’과 ‘섭취기한(Use-by-date)’으로 나눠 쉽게 표시하고 일본은 ‘소비기한’과 ‘상미기한(賞味·Best-before-date)’으로 표시한다.

‘1회 제공량’과 ‘영양소 기준치’도 크게 다르다. 1회 제공량은 제품 유형별로 한 번 먹기에 적당한 양의 범위를 말한다. 과자의 경우 30g을 기준으로 67~200%, 즉 20~59g 내에서 제조업자가 자율적으로 설정한다. 이를 이용한 편법도 판친다. 어린이들이 즐기는 대용량 포장 젤리 제품에 등장하는 ‘1회 제공량(10분의 1)’이란 표시가 대표적이다. 낱개 포장을 하지 않은 대용량인 만큼 전체의 10분의 1이 한 번에 먹기에 적당한 양이란 표시인데 소비자는 한 봉지 전체가 1회 제공량인 것으로 오인하기 십상이다. 그만큼 어린이들이 과잉 섭취하게 만드는 착시효과가 있다.

‘영양소 기준치’는 ‘1일 섭취 기준량’과의 관계를 살펴야 한다. 1일 섭취 기준량은 영양소별 하루치 필요량인데 이는 성별·연령별로 조금씩 다르다. 이 가운데 대푯값을 정한 것이 ‘영양소 기준치’이고, 이 기준치에 대해 해당 식품이 차지하고 있는 영양소별 비율이 ‘영양소 기준치에 대한 비율’이다. 현재 국내 식품은 1회 제공량당 영양소의 함량과 ‘영양소 기준치에 대한 비율’을 같이 표기하도록 하고 있으나 총 제공량에 대한 영양소 비율은 표시하지 않는다. 13일 무소속 문대성 의원은 ‘1회 제공량’과 ‘총 제공량’의 영양소 비율을 모두 표시하도록 하는 ‘식품위생법 일부개정법률안’을 발의했다. 외국의 경우 과자·시리얼 제품은 1회 제공량 표기 때 중량(g) 외에도 소비자가 분량을 가늠할 수 있도록 과자·시리얼의 개수 등을 병행 표기하고 100g당 영양을 표시하도록 통일하고 있다. 실제 지난해 말 식약처가 성인 남녀 2000명을 대상으로 설문 조사한 결과 ‘1회 제공량’의 의미를 묻는 질문에 4개 문항 중 정답인 ‘한 번에 먹기에 적당한 양’을 꼽은 비율은 53.5%에 그쳤다. ‘지방 18%의 의미’를 묻는 질문에서도 ‘제품 1개(1회 제공량)에 포함된 지방의 양이 1일 필요량의 18%가 들어 있음’을 꼽은 비율은 55%에 불과했다.

업체…부처 편의대로 무의미하게 나열

일반인이 알 수 없는 전문 용어도 개선책이 시급하다. 현행 첨가물 표시 기준은 합성감미료·합성착색료·합성보존료·산화방지제·합성살균제·표백제·발색제·향미 증진제 등의 용도로 사용되는 70여 가지의 첨가물 가운데 사용된 물질의 명칭과 용도를 모두 표시하도록 규정하고 있다. 식품업계 관계자는 “이해 안 되는 용어들을 무의미하게 나열하는 것보다 일정 비율 이상 포함된 성분 몇 가지를 쉬운 설명과 함께 안내하고 상세 정보는 QR코드 등 새로운 방식으로 담아 필요한 이들이 추가 확인할 수 있도록 하는 등의 보완책이 필요하다”고 지적했다.

표시 기준의 잦은 변경도 문제다. 제도가 달라지면 식품회사는 미리 만들어둔 포장재나 라벨을 폐기하고 새로 인쇄해야 한다. 특히 원료 수입선은 상황에 따라 유동적일 수 있는데 이런 현실을 반영하지 못한다는 지적도 나온다. 식품의 원료는 대부분 곡물인데 2012년 기준으로 국내 곡물자급률은 23.6%에 불과하다. 원료가 대부분 수입산이라는 얘기다. 문제는 원산지의 작황과 기후 상태, 기술 변화 등에 따라 수입선 다변화는 불가피한데 포장지 폐기·관리 비용으로 인해 수입국 변경에 제한을 받고 가격 경쟁력마저 떨어뜨린다는 점이다.

녹색소비자연대 조윤미 공동대표는 “이슈가 생길 때마다 단편적 조치들이 더해지면서 라벨 관리 제도가 누더기가 됐다”며 “식품 표시가 건강한 식생활에 실질적인 도움이 되도록 표시 기준에 대한 종합적인 개선 대책이 필요한 시점”이라고 말했다. 그는 이어 “건강에 대한 관심이 높아지면서 미국과 유럽 선진국들도 라벨 제도를 전면적으로 개편하는 중”이라며 “애플리케이션·QR코드·고객상담센터 등 식품 정보제공 채널을 다양화하고 초·중·고와 문화센터 등을 중심으로 라벨을 정확히 읽고 활용하는 교육을 확대해야 한다”고 말했다.

![[오늘의 운세] 5월 16일](https://pds.joongang.co.kr/news/component/htmlphoto_mmdata/202405/16/9866f29c-fc4e-4fd9-ad4a-3d0a95d53514.jpg.thumb.jpg/_ir_432x244_/aa.jpg)

![[속보] '명심'은 추미애라더니…국회의장 후보 우원식 '이변'](https://pds.joongang.co.kr/news/component/htmlphoto_mmdata/202405/16/3a85ba47-8009-43f0-8ba7-4c15f18f7b15.jpg.thumb.jpg/_ir_432x244_/aa.jpg)

![[속보] 의대증원 오늘 운명의날…法, 오후 5시 집행정지 여부 결정](https://pds.joongang.co.kr/news/component/htmlphoto_mmdata/202405/16/12735142-3723-46a0-9e32-fd57471bcf34.jpg.thumb.jpg/_ir_432x244_/aa.jpg)