유영희 유도실업 회장은 요즘 고민이 크다. 제품 제작 과정에서 원료인 플라스틱이 굳지 않게 해주는 핵심 부품(핫러너)을 개발해 연 매출 2400억원 규모의 기업을 키운 그의 걱정은 경영이 아니라 가업 승계다. 유 회장은 “가업 승계에 따른 상속세를 계산해보니 400억원 정도가 되더라”며 “만약 내가 잘못되면 상속세를 내느라 회사가 문을 닫아야 할 상황”이라고 말했다. 그는 “가업 승계에 대한 부담에서 벗어나 사업을 더 크게 키워 법인세를 더 내고, 종업원도 더 고용하는 게 나라 경제에 더 큰 도움이 되지 않겠느냐”고 반문했다. 이 회사가 지난 5년간 낸 법인세 등 각종 세금은 890억원에 이른다.

중견·중소기업이 가업 승계에 따른 상속세 부담을 줄여달라고 다시 목소리를 높였다. 중소기업중앙회는 27일 출범한 ‘가업승계 전국 포럼’을 통해 가업 상속 관련 부담 완화를 주장했다. 김기문 회장은 “상속세 공제를 받기 위해 사업을 축소하거나 매각하는 사례까지 나오고 있다”며 “상속세를 면제해주면 기업이 지속 성장해 일자리를 더 늘릴 수 있을 것”이라고 말했다.

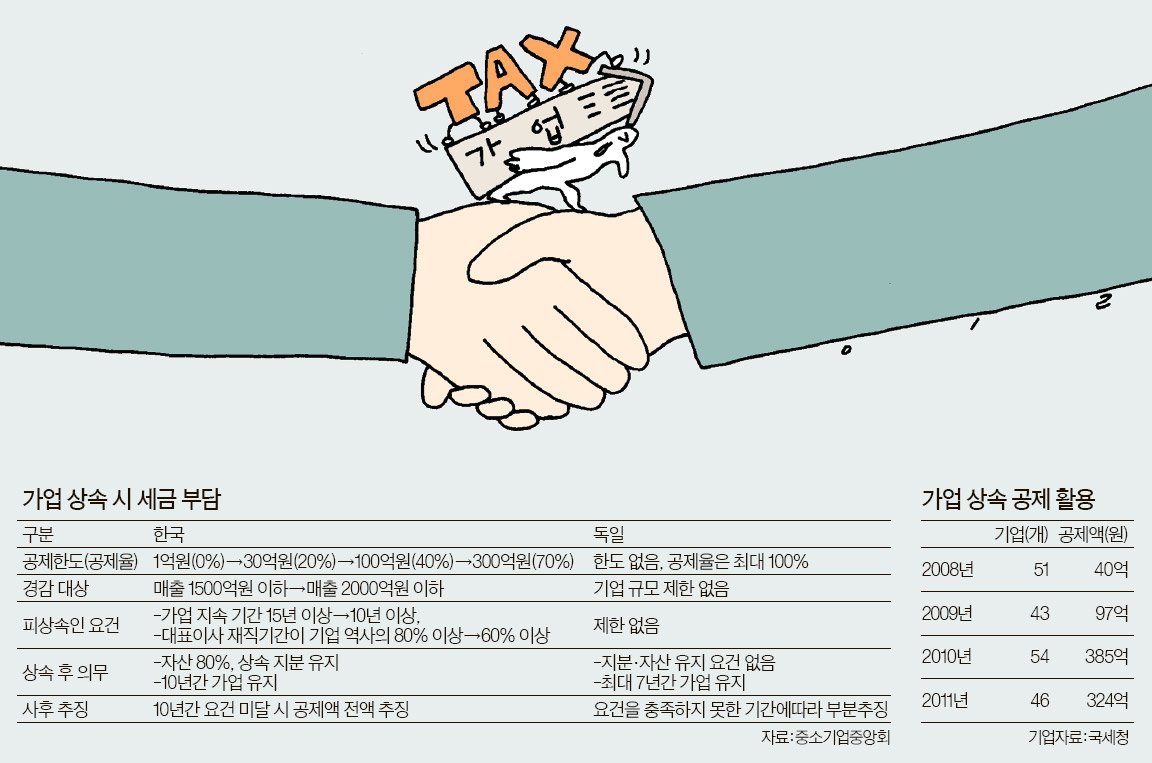

이날 포럼 참석자들은 독일식 기업승계 제도를 대안으로 제시했다. 독일은 7년간 기업을 유지할 경우 회사 규모에 관계없이 상속세를 100% 공제해준다. 박종수 고려대 법학전문대학원 교수는 “상속세가 정부의 조세수입 중 1% 미만인 점을 고려하면 가업 상속 제도가 지나치게 엄격하다”고 말했다. 현재 가업 상속의 경우 상속세는 공제율 70%, 공제한도 300억원이다. 이 공제는 매출 2000억원 이하 기업에만 적용된다. 또 피상속인이 10년 이상 기업을 유지해야 하고, 그 가운데 대표이사로 재직한 기간이 60% 이상 돼야 하는 등의 조건이 붙어있다. 전체 중소기업 중 10년 이상 된 기업은 30% 남짓한 상황이다. 자녀 공동상속이 불가능한 점, 높은 최대주주 요건(상장 30%, 비상장 50%) 등도 비현실적인 조건으로 지적되고 있다. 심지어 상속되기 2년 전에는 기업에서 상속인이 일을 해야 한다는 규정도 있다. 사망 시점을 미리 예측해야 하는 셈이다.

절삭공구업체인 한국OSG의 정태일 회장은 “상속 공제를 받으려면 죽는 날까지 회사에서 일을 해야 한다”며 “사전 증여를 통해 기업을 안정적으로 물려주고, 기존 경영자는 사회를 위해 공헌하는 길을 터주는 방안이 필요한 시점”이라고 말했다. 1998년 설립해 지난해 매출 3000억원을 넘어선 한 업체 경영자는 “우리는 매출이 2000억원이 넘어 공제를 전혀 받을 수 없다”며 “기업 상속 공제를 받으려면 회사 일부를 팔거나 앞으로 역성장을 해야 할 판”이라고 말했다. 박종수 교수는 “현재 공제 제도 아래에선 공제를 받은 후에도 요건을 충족하지 못하면 상속세 전액을 추징당한다”며 “독일처럼 요건을 충족한 기간에 따라 일부만 추징하는 것이 바람직하다”고 제안했다.

반면 반복되는 기업의 가업 상속 공제 확대 요구를 무조건 들어주기보다는 차분히 점검해봐야 한다는 지적도 나온다. 가업 상속 공제는 2007년부터 본격적으로 완화됐다. 1997년 제도가 처음 도입될 때 1억원이던 공제한도는 2012년 300억원으로 늘었다. 대상기업의 연 매출액 상한도 1500억원(2011년), 2000억원(2013년)으로 커지고 있다. 국내 기업의 99%는 매출액이 2000억원 미만이다. 기획재정부 관계자는 “일부 불합리한 부분에 대한 조정은 필요하지만 중소기업 지원이란 취지를 무시한 채 한도를 늘릴 순 없다”며 “지금도 3년 거치 후 15년까지 분납이 가능하기 때문에 벌어가면서 세금을 낼 수 있다”고 말했다. 사회적 합의도 필요하다. 현재 300억원인 공제한도는 2년 전 정부가 500억원으로 안을 낸 것을 국회 논의 과정을 거쳐 300억원으로 확정됐다. 김갑순 동국대 교수(회계학)는 “공제의 혜택이 커지면서 각종 편법적인 절세 컨설팅이 성행하고 있는 상황”이라며 “가업 승계 공제의 효과와 실태에 대한 차분한 분석이 필요하다”고 말했다.

김영훈 기자

![[속보] 예정대로 내년 의대증원…고법, 집행정지 신청 각하∙기각](https://pds.joongang.co.kr/news/component/htmlphoto_mmdata/202405/16/9e66a155-7b88-4f53-bae4-abe4969cbc90.jpg.thumb.jpg/_ir_432x244_/aa.jpg)

![[단독] 용산 "檢인사 예고됐었다…검찰총장이 깜짝 수사발표한 것"](https://pds.joongang.co.kr/news/component/htmlphoto_mmdata/202405/16/bc0f127f-1f06-4b32-a56b-7c5e21971658.jpg.thumb.jpg/_ir_432x244_/aa.jpg)