선거구획정위원회는 1994년 ‘공직선거 및 선거부정방지법’(현행 공직선거법)이 제정된 뒤 1996년 15대 총선에서 지난 19대 총선까지 모두 다섯 차례 활동했다. 정치적 이해관계에서 벗어나 선거구 획정의 공정성을 보장한다는 취지였다. 하지만 실제론 위원회의 역할이 유명무실한 경우가 대부분이었다. 국회가 획정위 안을 그대로 받아들인 적이 한 번도 없기 때문이다.

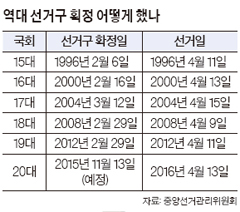

역대 선거구 획정 어떻게 했나

법적으로 국회의원의 획정위 참여가 배제됐던 2008년 18대 총선이 대표적이다. 당시 획정위는 획정안을 제시하면서 “지역구 수가 2석 또는 4석이 늘어난다”며 “지역구 의원이 증가함에 따라 비례대표 의원 수도 증가하거나 최소한 현행 수준을 유지해야 한다”고 권고했다. 하지만 국회의 최종 논의 과정에서 여야는 지역구를 2석 늘리는 대신 비례대표 의석을 56석에서 54석으로 2석 줄였다. 299명의 의원 정수를 유지하기 위한 ‘꼼수’였다. 당시 획정위원으로 참여했던 김만흠 한국정치아카데미 원장은 “결국 여야 간 합의에 따라 선거구 획정이 최종 결정됐기 때문에 획정위안은 사실상 소용이 없었다”고 말했다.

2012년 19대 총선 때도 획정위는 서울(2곳)과 대구(1곳), 전남(1곳)의 의석수를 줄이고 경기(5곳)와 강원(1곳), 충남(1곳)은 늘리는 획정안을 만들었다. 그러나 국회 논의 과정에서 경기와 강원에서 1석씩 늘리고 전남과 경남에서 각각 1석을 줄이는 수정안으로 바뀌었다. 지역구 획정에 얽힌 국회의원들의 이해관계가 맞물린 결과였다. 여야는 여기에 공직선거법까지 개정해 세종시 지역구를 추가하면서 사상 처음으로 의원 정수를 300명으로 늘렸다. 강휘원(행정학) 평택대 교수는 “당시 국회의장 산하 자문기관에 불과한 획정위가 만든 방안이다 보니 국회 논의 과정에서 거의 받아들여지지 않았다”고 말했다.

선거구 획정 논의도 선거를 코앞에 두고서야 여야 간 졸속 타협으로 마무리되는 관행이 반복돼 왔다. 96년 15대 총선 때는 총선을 두 달여 앞둔 1월 27일 획정안이 국회를 통과했고, 16대 총선 때도 선거 두 달 전인 2000년 2월 16일에서야 선거구가 정해졌다. 급기야 2004년 17대 총선 때는 선거일(4월 15일)을 불과 한 달 남짓 앞둔 2004년 3월 12일에서야 선거구가 확정됐다. 18대 총선도 2008년 2월 22일, 19대 총선도 2012년 2월 27일에 획정안이 국회를 가까스로 통과하는 등 이전 선거와 크게 달라지지 않았다.

내년 4월로 예정된 20대 총선 역시 국회에서 의원 정수 같은 획정 기준이 시한 내(8월 13일)에 정해지지 않을 경우 선거구 획정 작업이 시간에 쫓겨 졸속으로 이뤄질 것이란 우려가 많다. 박명호(정치학) 동국대 교수는 “적어도 선거가 치러지기 1년 전까지는 선거구가 최종 확정될 수 있도록 획정위의 상설 운영은 물론 최소한의 활동 기간을 보장하는 장치를 둬야 한다”고 강조했다.

천권필 기자

![74세 할머니 간첩, 이선실…포섭 타깃은 김부겸이었다 [간첩전쟁 4화]](https://pds.joongang.co.kr/news/component/htmlphoto_mmdata/202405/27/268d86b8-9fd0-4d0a-a6d2-77666d9d2cbc.jpg.thumb.jpg/_ir_432x244_/aa.jpg)

![[오늘의 운세] 5월 27일](https://pds.joongang.co.kr/news/component/htmlphoto_mmdata/202405/27/9866f29c-fc4e-4fd9-ad4a-3d0a95d53514.jpg.thumb.jpg/_ir_432x244_/aa.jpg)