한·중 FTA의 가장 강력한 추동력은 양국 정상회담이다. 2012년 5월, 양국은 지루했던 8년여의 사전협의 단계를 끝내고 공식 협상에 들어갔다. 이를 가능케 했던 게 바로 그해 1월 이뤄진 이명박 대통령과 후진타오(胡錦濤) 주석의 정상회담이었다. 2013년 6월에는 박근혜 대통령과 시진핑(習近平) 주석이 만나 ‘높은 수준의 포괄적 FTA 추진’ 의지를 표명했다. 그 후 협상은 일사천리로 진행됐고, 9월 2단계 협상에 돌입할 수 있었다.

또다시 정상회담이다. 박 대통령과 시 주석의 이번 정상회담에서도 경제분야 주 의제는 FTA다. 협상 완료 시간표가 제시될 가능성도 있다. 한·중 FTA 협상이 급물살을 탈 것이라는 얘기다. 우리 기업이 FTA라는 새로운 한·중 경협 패러다임에 대비해야 할 이유다.

전문가들은 한·중 FTA를 크게 두 가지 차원에서 바라본다. 첫째는 ‘동아시아 생산·통상 허브(Hub)’라는 점이다. 박상수 충북대 교수는 “그동안 동아시아의 생산·통상 구조는 한국·일본·대만 등에서 부품을 생산하고, 이를 중국에서 가공해 미국·EU 등으로 수출하는 구조였다”며 “그러나 중국 기업의 제조기술이 향상되면서 부품 국내(중국)조달 비율이 높아지고 있다”고 말했다. 우리나라의 대중국 부품 수출이 위축될 수밖에 없는 구조다. 이 틀을 깰 수 있는 무기가 바로 FTA다.

한·중 FTA가 체결되면 우리는 미국·EU ·중국 등 세계 3대 시장으로 향하는 ‘통상 고속도로’를 깔게 된다. 오대원 한남대 교수는 “한국 시장을 미국·유럽 기업의 중국 진출 교두보로 키워야 한다”며 “우리에게는 중국이 갖고 있지 않은 자유시장 질서가 살아 있고, 고급 인적자원이 풍부해 충분히 가능하다”고 말했다. 중국 소비자와 소통할 수 있는 역량을 키워나간다면 한국은 분명 서방 선진 기업들의 중국 진출 창구 역할을 할 수 있을 것이라는 게 그의 주장이다. 대한민국 전체를 ‘고부가가치 산업단지’로 만들라는 충고이기도 하다. 그러기 위해서는 협력적 노사관계, 공정거래 관행, 기업 중시 풍조 등의 비즈니스 환경 조성이 필요하다.

둘째로 중국 내수시장이다. 중국은 지난 1~2년 경기가 둔화되고 있다고는 하지만 그래도 7% 이상의 성장률을 유지하고 있는 나라다. 소비판매 증가율은 15% 안팎을 오르내리고 있다. ‘세계에서 유일하게 살아 있는 메머드급 시장’이라는 얘기가 나오는 이유다. FTA는 그 시장을 뚫을 수 있는 열쇠로 주목받는다.

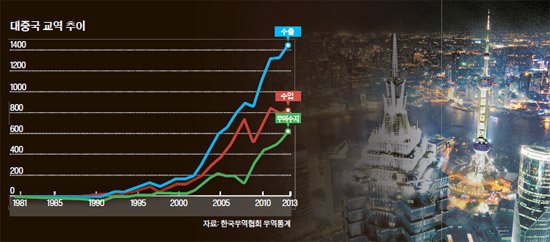

김지선 포스리(POSRI) 수석연구원은 양국 간 교역 장벽의 비대칭성을 들어 FTA 효과를 설명한다. 그는 “제조업 평균 명목관세율을 보면 한국이 3.3%인 반면 중국은 5.4%”라며 “특히 우리가 경쟁력을 갖고 있는 철강·자동차·조선 등의 관세 차이가 크다”고 말했다. 우리 측은 이 점을 감안해 석유화학, 철강, 기계, 디스플레이 등 고부가가치의 조기 관세 철폐를 요구하고 있다.

그러나 수혜가 예상되는 이들 분야에서도 대응 여하에 따라서는 위기에 직면할 수도 있다. 철강의 경우 2005년 대중 적자로 돌아선 후 적자 규모가 점점 커지고 있다. 심상형 포스리 수석연구원은 “적어도 불공정했던 교역조건을 공정한 상태로 되돌려놓을 정도의 협상은 돼야 한다”고 강조했다. 수혜가 예상되는 자동차 역시 한계가 있을 전망이다. 현대·기아 등 국내 자동차업계는 이미 중국 현지 생산을 통해 시장에 접근하고 있기 때문이다.

한우덕 중국연구소 소장

![은퇴해도 월 300만원 꽂히네…"한국서 가장 부유한 세대 온다" [860만 영시니어가 온다①]](https://pds.joongang.co.kr/news/component/htmlphoto_mmdata/202405/21/6164bf75-f38e-4fd7-80ab-135806d5a6da.jpg.thumb.jpg/_ir_432x244_/aa.jpg)