일러스트=강일구

일러스트=강일구 대안학교에 대한 관심이 높아지면서 학교가 속속 생기고 있지만 여러 가지 문제점을 드러내고 있다. 학력을 인정받거나 대학 진학률이 높은 데에는 학생이 몰리고 그렇지 않은 데는 정원을 채우지 못한다. 일반 학교에 비해 수업료가 비싼 점도 대안학교의 발전을 가로막는 걸림돌로 작용하고 있다.

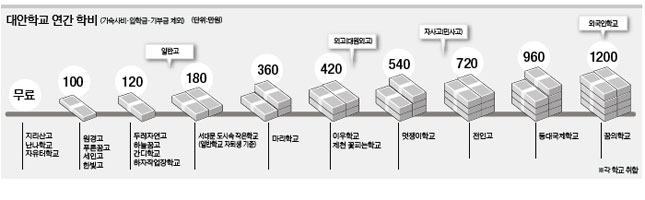

너무 비싼 학비

간디학교 등 정부의 인가를 받은 29개의 대안학교는 교사들의 임금과 학교 운영비를 지원받기 때문에 학비가 일반 학교와 비슷하다. 그러나 대부분 기숙사 생활을 하기 때문에 이 비용(식비 포함 월 40만~50만원)을 별도로 부담해야 한다. 게다가 절대 다수의 미인가 학교들은 심각한 재정난을 겪고 있다. 돈이 나올 데가 없어 학비에 의존할 수밖에 없고 학부모가 책임을 떠안게 된다. 학부모들은 입학금·예탁금·학교 발전기금 등의 명목으로 수천만원의 목돈을 내야 한다. 땅값이나 물가가 비싼 수도권에 포진한 학교들은 정도가 더 심한 편이다.

문제점과 한계

서울 마포구 성미산학교에 입학하기 위해서는 기부금과 예탁금으로 2000만원이 필요하다. 과천자유학교도 100만원의 입학금과 별도로 1000만원의 기부금을 내야 한다. 경기도 시흥시 산어린이학교도 설립금과 예탁금으로 800만원을 내야 한다.

성미산학교 박복선 교장은 “아무런 지원이 없는 상태에서 서울 시내에 부지를 매입하고 새로운 건물을 올리다 보니 학부모의 학비 부담이 커질 수밖에 없다”고 말했다.

모자라는 교사 시간강사가 메워

재정난을 견디지 못해 문을 닫는 학교도 있다. 지난 3월 문을 닫은 충북 충주 전원학교가 대표적이다. 9년 전에 개교할 때는 수업료를 받지 않으려 했으나 여의치 않자 월 30만원을 받았고 그래도 안 돼 50만원으로 올렸지만 역부족이었다. 이모(34·여) 교사는 “임금을 장기간 받지 못하다 보니 교사들이 학교를 떠났다. 그 빈자리를 시간강사들이 메웠고 나중에는 시간강사가 더 많아졌다”면서 “강사들이 대안교육을 잘 이해하지 못해 교육의 질 저하로 이어졌다”고 말했다.

이 학교는 폐교를 교사(校舍)로 사용했는데 연간 임대료조로 1300만원을 교육부에 냈고 이것도 재정난을 부추겼다. 이 교사는 “교육부가 도와주지는 못할망정 임대료를 받아가는 게 말이 되느냐”고 말했다. 교육의 질이 떨어지자 학생들이 다른 대안학교나 일반 학교로 뿔뿔이 흩어졌다.

임대료 싼 데로 밀려

서울 천호동 꿈터학교는 수업료와 후원금으로 운영비를 충당할 수 없어 교사들이 사비를 털어 가까스로 학교를 꾸려가고 있다. 형편이 안 되는 학생은 수업료를 내지 않는다.

원래 서울 송파구 송파동에 있었으나 임대료가 비싸 이달 초 지금 있는 곳으로 이사했다. 배영길(40) 교사는 “매달 후원비가 60만원 정도 들어오지만 건물 임대료(50만원)를 충당하면 끝이다. 얼마 동안은 건물 주인이 봐줬으나 더 이상은 버틸 수 없었다”고 말했다.

서울 관악구 신림동 꿈꾸는 아이들의 학교도 비슷하다. 교사들이 사비를 털었다.

사라지지 않는 편견

“우리가 신기해요?”

경남 산청 간디학교 김유진(17)양은 기자에게 이렇게 반문했다. 원하는 환경에서 하고 싶은 공부를 할 뿐인데 왜 자신들을 ‘특이한 아이들’ ‘문제아’로 취급하는지 속상하다고 했다. 일반 학교에서 사고 치고 거기에 적응할 수 없어 대안학교로 밀려온 것처럼 편견을 갖지 말라는 항의였다.

이우학교 학부모 나선미씨는 “공부를 못하거나 대학 갈 준비를 하지 않으면 문제아로 보는 이분법적 시각이 대안학교를 괴롭히고 있다”고 지적했다.

서울시 대안교육센터 강원재(39) 부센터장은 “현재의 초중등교육법은 ‘학교’를 중심으로 지원하고 있다. 그 때문에 ‘학교’의 틀을 갖추지 못한 미인가 대안학교를 지원하는 법안이 절실하다. 이우학교의 교사아카데미처럼 대안학교 교사를 양성하는 프로그램도 필요하다”고 말했다.

만병통치약 아니다

대안학교에 적응하지 못한 애들도 간혹 있다. 일반 초등학교를 마치고 서울 마포구 성미산학교 중등과정에 입학한 한 학생은 일반 중학교로 전학했다. 통제된 교육 환경에 익숙하다 보니 대안학교의 자유로운 분위기에 적응하지 못했기 때문이다.

경남 산청 간디학교 박기원 교장은 “대안학교에서도 적응하지 못하는 학생들이 있다는 점을 잊지 말아야 한다”며 “부모와 학생의 생각이 학교의 교육이념과 일치하는지 잘 따져야 한다”고 말했다.