다시금 「6·25」를 생각한다.

비극의 남북동란은 회상하기조차 두려운 과거가 됐지만 절대로 있어서는 안될 이유들이 있다.

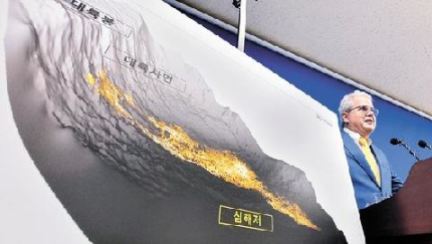

김일성 일당이 국제공산주의의 사주 하에 일으킨 3년간의 민족내란에서 1백63만명의 사상자와 2백8억 달러의 전쟁비용, 23억 달러의 민간피해가 났다.

우리 역사에 그 전례를 찾아보기 어려운 이데올로기의 갈등으로 우리는 8만명이 납북되고 30만명이 행방불명, 6만명의 전쟁고아, 30만명의 전쟁미망인을 갖게됐다.

이 아픈 희생 속에서 값진 교훈을 찾아내지 못한다면 그 비극은 아무런 의미가 없다.

전쟁을 체험한 세대는 4천만 인구의 25%미만이다. 전쟁세대의 6·25관이 주관적 현실이라면 전후세대의 그것은 객관적인 역사다.

분단이래 우리가 반공교육에 역점을 두어온 것은 사실이지만 그것이 과연 올바른 토대 위에서 이루어졌는지를 다시 한번 검토할 때가 왔다.

지금은 적대와 함께 대화가, 투쟁과 함께 교류가 이루어지는 시대다. 이런 변화된 남북 상황에 맞는 새로운 교육체계는 아직 준비돼있지 못하다.

미 체험 세대엔 전쟁의 실상을 심정적 전달만으로는 이해될 수 없다. 고도의 객관적 논리가 요구된다. 때늦은 일이긴 하지만 이제부터라도 6·25를 학문적으로 해석하고 이론적으로 정리하는 것이 시급한 민족적 과제다.

그런 면에서 우리는 외국에 뒤져 있다. 영국의 경우 한국전쟁을 주제로 한 세미나가 연례행사가 돼있다. 미국에선 이미 1만여 편의 관계 논문이 나와 있다. 터키의 경우에도 한국전쟁이 대학의 한 과목으로 설정돼 있을 정도다.

그 누구 특정인이나 특정 계층에 책임을 돌릴 수도 없다. 그 또한 분단상황으로 인한 불가피한 사회적 분위기와 풍토의 탓이기 때문이다.

분단의 해결은 아직도 요원한 상태다. 6·25당시 30만에 불과했던 남북의 군사력은 지금 1백50만명이 되어 휴전선 양쪽에 포진돼 있다.

더구나 북한은 요즘 소련의 최신 무기들을 사들이고 화학무기를 생산, 보급하는 등 가공할 민족 말살극을 예비하고 있다.

그러나 군사경쟁만으로 체제의 우월을 입증하려는 자세는 어리석은 일이다. 그것은 경제발전과 자유의 신장을 통한 민족의 복지로 나타나야 한다.

그런 점에서 우리는 5·5배의 경제력과 개방된 사회체제를 건설하여 북한에 앞서 있다.

그러나 우리는 여기서 만족해선 안된다. 발전하는 사회구조에 맞게 자유와 분배의 폭을 넓혀 국민의 정치·경제참여를 확대해 나가야 한다.

그런 노력이야말로 이 땅이 민족공동의 터전임을 망각하고 한낱 군사작전의 무대로만 생각하려는 공산집단을 일깨우고 분쇄하는 길이다.

![[오늘의 운세] 6월 19일](https://pds.joongang.co.kr/news/component/htmlphoto_mmdata/202406/19/9866f29c-fc4e-4fd9-ad4a-3d0a95d53514.jpg.thumb.jpg/_ir_432x244_/aa.jpg)

![[속보] 푸틴·김정은 회담 시작…국방·외교 참모진 대거 동석](https://pds.joongang.co.kr/news/component/htmlphoto_mmdata/202406/19/e1c52a77-fca5-46fb-a6d7-d6243489746f.jpg.thumb.jpg/_ir_432x244_/aa.jpg)