삼성이 15조6000억원을 들여 D램 등 반도체 라인을 건설할 계획인 경기도 평택시 고덕국제화산업단지 예정지.

삼성이 15조6000억원을 들여 D램 등 반도체 라인을 건설할 계획인 경기도 평택시 고덕국제화산업단지 예정지.

“그간의 성공이 자만과 안일함을 낳았다.”

3분기 삼성전자 잠정실적 발표를 하루 앞둔 6일 삼성그룹의 고위 임원이 털어놓은 고백이다. 공교롭게도 이날은 삼성전자가 경기도 평택 산업단지에 15조6000억원을 투자해 세계 최대 규모의 최첨단 반도체 라인을 건설한다고 발표한 날이다. 이처럼 천문학적인 규모의 투자 계획을 내놨지만 정작 삼성전자의 분위기는 전에 없이 어둡다.

최근 3년 새 최악의 성적표를 받는 게 문제가 아니다. 악화된 상황을 반전시킬 만한 극적인 카드를 아직 찾지 못해서다. 이런 가운데 고비 때마다 ‘위기론’을 앞세워 중심을 잡아준 이건희 회장마저 병상에 누워 있어 삼성전자 임직원 사이에선 “이번이 진짜 위기”라는 말이 나올 정도다.

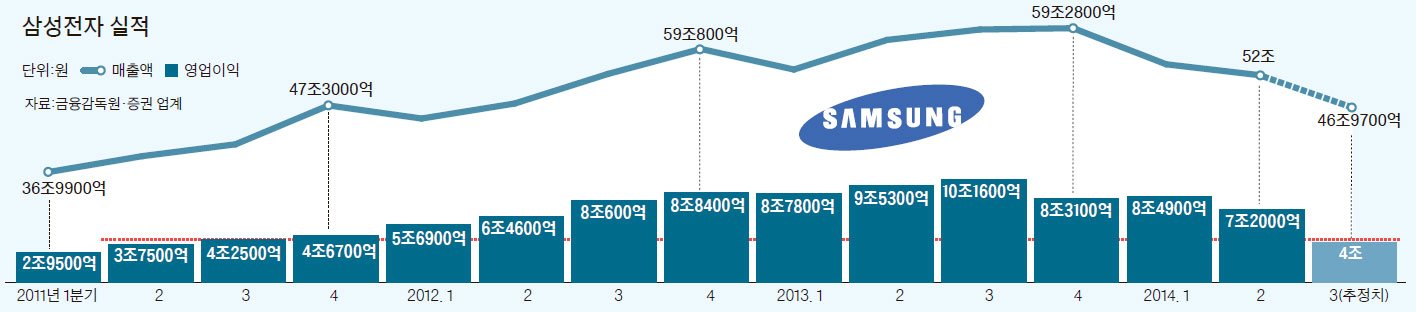

증권업계와 재계에 따르면 7일 오전 발표될 삼성전자의 3분기 영업이익은 잘해도 4조원대, 최악의 경우엔 3조원대로 떨어진 것으로 관측된다. ‘영업이익 3조원대’는 삼성전자가 3년 전인 2011년 2분기(3조7500억원)로 후퇴했다는 뜻이다.

당시엔 애플의 아이폰과 제대로 맞붙을 수 있는, 대항마 격인 갤럭시S2를 출시해 극적으로 상황을 반전시켰다. 이후 삼성전자는 지난해 3분기 사상 최대의 영업이익(10조1600억원)을 올리기까지 단 한 번의 후퇴도 없이 승승장구했다. 스마트폰이 전체 영업이익의 70% 이상을 차지하며 삼성전자의 실적을 견인한 덕이다. 하지만 거기까지였다. 영업이익이 올 1분기 8조원대로 내려가더니, 2분기엔 7조원대로 다시 떨어졌다. 3분기에는 전 분기 대비 반 토막 실적도 각오해야 할 분위기다. 중국의 중저가폰이 치고 올라오고, 프리미엄폰 경쟁자 애플마저 대화면 아이폰6로 삼성전자의 시장을 빼앗아 버린 탓이다.

전문가들은 중국의 맹추격도 발목을 잡았지만 소재·부품에서 완제품까지 모두 거머쥔 세계 유일의 IT(정보기술) 제조업체란 특징과 기업 문화가 오히려 삼성전자가 방심하게 만드는 데 한몫했다고 입을 모은다. 특히 하드웨어와 비교하기 힘들 정도로 뒤처진 소프트웨어 경쟁력과 새로운 사업 영역을 개척하는 데 미적거린 것이 가장 큰 문제점으로 꼽힌다.

삼성전자 출신의 한 국책연구원 연구위원은 “삼성이 소프트웨어 개발 테스트에도 성격이 전혀 다른 하드웨어와 똑같은 공정을 적용해 스스로 발목을 잡고 있다”고 지적했다. 실제로 삼성은 삼성전자가 모든 제품을 하자 없이 출시하기 위해 ‘제품수명주기관리(PLM·Product Life Cycle Management)’ 과정을 거친다. 이에 따라 모든 제품은 예외 없이 길게는 4개월간 테스트를 받고 있다. 이 방식을 시간이 생명인 소프트웨어 개발에도 그대로 고집하는 바람에 방대한 문서 작업과 시간 지체가 발생한다는 것이다.

신사업 개척의 핵심 요소 중 하나인 기업 인수합병(M&A) 전략도 전면적인 궤도 수정이 필요하다는 지적이 나온다. 삼성전자는 지난해 7건, 올 들어 4건의 M&A를 기록했다. 평균 열흘에 한 번꼴로 M&A를 성사시키는 구글과 비교가 무색할 정도로 적은 숫자다. 이 같은 성적은 두 회사의 M&A 전략 차이에서 비롯한다.

구글은 기술이 필요한 사업부서에서 직접 인수기업을 물색한 뒤 M&A 심사를 담당하는 부서가 최종 승인해준다. 반면 삼성전자는 주로 최고재무책임자(CFO) 산하 기업인수팀에서 M&A 대상을 찾아 사업부서에 제시하는 형태다. 구글이 ‘목마른 사람이 우물 파는 격’이라면, 삼성은 ‘우물 판 사람이 물 먹을 사람 찾아다니는 격’이다. 삼성그룹 관계자는 “M&A팀에서 인수 후보 기업을 물색해주면 사업부서에서는 ‘우리가 직접 할 수 있는 것’이란 등의 이유로 퇴짜를 놓는 경우가 많다”고 말했다. 비대한 조직과 사업부 간 소통 부재를 개선하는 일도 올해 안에 마무리 지어야 한다.

서울대 조동성(경영학) 명예교수는 “삼성전자가 스마트폰은 물론 반도체로 먹고살 날도 얼마 남지 않았다”며 “대표적인 컴퓨터 제조회사에서 IT 컨설팅업체로 변신한 미국의 IBM처럼 기존의 모든 것을 버리는 각오로 혁신하지 않으면 살아남을 수 없다”고 경고했다.

최준호·이소아 기자

![[오늘의 운세] 5월 17일](https://pds.joongang.co.kr/news/component/htmlphoto_mmdata/202405/17/9866f29c-fc4e-4fd9-ad4a-3d0a95d53514.jpg.thumb.jpg/_ir_432x244_/aa.jpg)