한국에선 호텔에 취업하는데 대학이나 고교에서 어떤 교육을 받든 별 상관이 없다. 국문과든 사회학과든 합격한 뒤 기업에서 호텔 운영과 경영에 대한 재교육을 받는다. 스위스에선 다르다. 호텔에 취업하려면 SHMS(Swiss Hotel management school) 과정을 수료해야 대접받는다. 5성급 호텔을 개조한 교육장에서 이론과 실습 각 50%의 비율로 교육받는다. 학사과정은 3년, 준석사나 석사과정은 1년이다. 연간 4~6개월 인턴십은 의무다. 객실관리, 연회관리, 식음료와 레스토랑 관리, 호텔·리조트·스파 경영기법과 같은 숙박·서비스에 필요한 모든 과정이 망라돼 있다. 호텔교육기준(ASEH)에 따른 표준과정이다. 물론 이 과정은 고객의 요구와 설비 변화에 따라 수시로 바뀐다. 이곳을 졸업하면 호텔 취업은 따논 당상이다. 스위스 대학의 학위 뿐 아니라 영국 더비대학의 학사학위도 동시에 취득할 수 있다.

미국 코넬대는 1922년 호텔관리와 관련된 4년제 학위를 세계 최초로 설립했다. 대학 안에 호텔(Statler Hotel)이 있다. 호텔경영학과 재학생은 여기서 800시간의 실습을 의무적으로 이수해야 한다. 프런트데스크, 레스토랑 운영, 예산, 회계, 세일즈와 같은 거의 전분야에 대한 실습을 한다. 심지어 도어맨 과정도 있다. 학생들은 매년 ‘호텔 에즈라 코넬’ 행사를 열어 지역주민과 관계자들을 초청, 호텔운영에 필요한 실무 리허설을 한다. 이 학과 취업률은 100%에 가깝다.

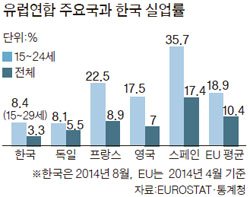

이 두가지 프로그램의 공통점은 일·학습 병행 시스템이란 점이다. 학교와 실무가 한 곳에서 이뤄진다. 학교 교육, 실습, 기업 교육이 모두 따로 운영되는 한국과는 딴판이다. 독일이나 스위스에선 제조업, 서비스업, 금융업 등 모든 업종에 이런 도제식 직업훈련 시스템이 정착돼 있다. 덕분에 유럽 내 다른 국가보다 청년실업률은 절반 이상 낮다. 독일의 경우 45만6000개 기업에서 164만명의 학생이 일과 학습을 병행하고 있다. 주3~4일은 기업에서 현장실습을, 1~2일은 학교에서 수업을 받는다. 독일 내 기업에 고용된 인원의 72.8%가 이런 직업훈련을 받은 견습생 출신이다. 독일 고교생의 36%만 대학에 진학하는 것도 이런 시스템 때문이다. 한국의 대학진학률(71%)의 절반 정도다. 오히려 1980년 44.7%에 달하던 전문계고는 지난해 22.7%로 뚝 떨어졌다. 능력보다 스펙이 중시되는 사회로 흐르고 있다는 반증이다.

최근 정부가 등교 반, 출근 반 형태의 도제식 특성화고를 공모하는 것도 선진국형 능력중심 사회를 지향하기 위해서다. 각 기술별 훈련과정을 담은 국가직무능력표준(NCS)에 따라 교육하고, 기업에서 실습을 병행해 사회에 나오는 즉시 곧바로 생산현장을 지킬 수 있는 기능인을 양성하겠다는 뜻이다.

하지만 갈 길은 멀다. 이기권 고용노동부장관은 “대학 중심의 교육체계부터 바꿔야 한다. 또 한꺼번에 시험을 쳐서 뽑는 채용과정과 임금·승진체계도 손질해야 한다”고 말했다. 그러면서 “특히 (학벌을 중시하는) 학부모의 인식변화가 필요하다”고 했다.

정부가 역점을 두고 있는 NCS도 고칠 점이 많다. H중공업 관계자는 “NCS에 따라 교육을 받으면 곧바로 기업에서 활용할 수 있다고 하지만 실제는 그렇지 않다”고 말했다. 교육 시스템을 만드는 과정에 특정 전문가의 견해가 산업계 전반의 의견인 것처럼 반영돼 산업계 수요와 괴리가 있다는 것이다. 실제로 포스코의 경우 철광석에서 철을 분리할 때 고로(용광로)를 사용하지만 다른 업체는 전기로를 사용한다. 기계, 전기 등 분야별 기능이 틀리고 직무수준도 다르기 때문에 표준교육과정으로 담아내기 힘들다는 얘기다.

김기찬 선임기자

![[오늘의 운세] 5월 16일](https://pds.joongang.co.kr/news/component/htmlphoto_mmdata/202405/16/9866f29c-fc4e-4fd9-ad4a-3d0a95d53514.jpg.thumb.jpg/_ir_432x244_/aa.jpg)