지난해 7월 이건호 당시 국민은행 부행장이 갓 KB금융 수장에 오른 임영록 회장을 조용히 찾았다. 당시는 이 부행장이 행장 후보로 거론되던 때였다. 임 회장은 “이 부행장이 자신은 회장 자리에는 뜻이 없다고 하더라”며 “당시로선 ‘은행장 역할에만 충실할 테니 견제하지 말라’는 의미로 받아들였다”고 말했다. 임 회장은 이 부행장을 선뜻 행장으로 밀었다. 재무관료 출신인 그로서도 은행에서 잔뼈가 굵어 조직 장악력이 강한 내부 출신 행장보다는 외부 출신이 편할 거라 계산했다. 게다가 이 행장은 정찬우 금융위원회 부위원장과 금융연구원에서 한솥밥을 먹어 막역한 사이였다. 전통의 모피아(재무부+마피아)와 신흥 연피아(금융연구원+마피아)라는 서로 다른 배경을 가진 금융지주 회장과 은행장의 동거는 이렇게 시작됐다.

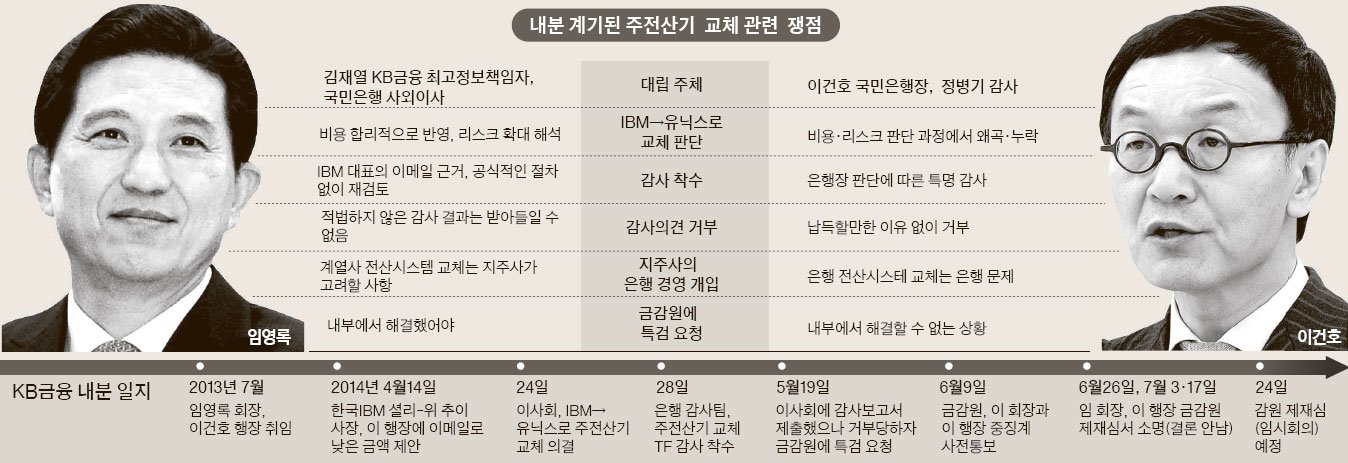

그러나 불안한 동거는 지난해 10월 국민은행이 당시 IBM이던 주전산기를 유닉스로 교체하는 방안을 추진하면서 균열이 가기 시작했다. 애초 국민은행 경영협의회는 수 차례 논의를 거쳐 지난해 11월 만장일치로 주전산기를 유닉스로 교체하기로 했다. IBM측에 두 번이나 입찰 기회를 줬지만 IBM은 국민은행의 요구를 맞추지 못했다. 그런데 올 1월 은행연합회 정병기 감사가 은행 상임감사로 부임하면서 묘한 기류가 흘렀다. 정 감사는 은행연합회 감사로 있을 때 당시 금융연구원 박사였던 정 부위원장과 친분을 맺었다. 그가 KB은행 상임감사로 간 것도 정 부위원장의 지원사격 덕이었다는 설도 돌았다. 임 회장에겐 견제구가, 이 행장에겐 든든한 지원사격이 된 셈이었다.

순조롭게 진행되는 듯하던 주전산기 교체는 지난 4월 14일 e메일 한 통을 계기로 급반전했다. 한국IBM 대표이사가 이 행장 앞으로 보낸 거였다. 유닉스에 밀린 IBM이 뒤늦게 파격적인 조건을 내걸며 주전산기 교체 입찰을 다시 하자고 나온 것이다. 입찰가격도 대폭 낮춰 유닉스 조건에 맞춰주겠고 제안했다. 정 감사와 이 행장이 돌연 IBM을 포함시켜 재입찰하자고 나온 건 이 무렵이다. 결국 이 안건은 4월 24일 이사회 표결에 부쳐졌다. 그러나 참석 이사 10명 중 이 행장과 정 감사를 뺀 8명의 찬성으로 유닉스로의 교체가 재결정됐다.

그런데 정 감사는 나흘 후 유닉스로의 교체를 추진한 정보기술(IT) 부서와 전략기획부를 상대로 전격적인 특별감사를 벌였다. 일주일 동안의 감사 끝에 정 감사는 “지주의 주도로 IT팀이 유닉스에 유리하게 보고서를 조작했다는 증거를 찾았다”며 이사회에 이 문제를 다시 상정했다. 그러나 이사회는 특별감사의 절차에 문제가 있다며 진상조사를 벌인 후 결정하겠다고 통보했다. 그러자 정 감사는 바로 감사 결과를 금융감독원에 통보했다. 지주 측으로선 미처 손 쓸 틈도 없었다. 이 행장과 정 감사는 “2800만명의 고객이 이용하는 주전산기의 안정성 문제는 그냥 넘길 수 없는 위중한 사안”이라며 “이를 논의해보자는 것조차 사외이사와 지주 대표가 이사회에서 거부해 어쩔 수 없었다”고 주장했다.

금감원은 즉각 검사에 착수했다. 그러나 2주일에 걸친 검사는 큰 성과가 없었다. 금감원 관계자는 “IT업체와의 유착 문제나 주전산기 선정 문제와 관련해 수뇌부의 직접적인 지시가 있었다는 증거는 없었다”고 말했다. 기세등등 했던 금감원도 난처한 입장이 됐다. 임 회장과 이 행장 모두에게 중징계 대상이라고 사전 통보까지 했지만 마땅한 명분을 찾지 못해서다. 제재를 확정하기 위한 제재심의위원회도 한 달째 결론을 못 내리고 있다. 24일 열리는 네 번째 심의에서도 결과가 나오지 않을 전망이다. 결국 징계를 한다면 가장 큰 명분은 ‘은행의 평판을 훼손했다’는 게 될 수밖에 없을 전망이다. 그러나 이 정도 사안으로 회장과 행장을 중징계하는 게 적절하냐는 논란이 일부 심의위원들 사이에서조차 나온다.

주전산기 교체라는 회사 내부 사안이 국내 대표 금융지주회사의 지배구조를 흔든 핵폭풍으로 번진 까닭을 놓고 금융계에선 다양한 해석이 나온다. 임 회장과 이 행장은 서로 상대방이 권력을 장악하려 했다고 의심 하고 있다. 임 회장은 “이 자리를 탐내는 사람들이 많고, 흔들려는 사람도 많았다”고 언급했다. 반면 은행 주변에서는 “지주의 일상적 간섭에 행장의 눌려있던 불만이 폭발한 것”이란 해석이 나온다. 이 행장은 “이번 일을 계기로 돌아보면 (회장과) 소통이 잘됐다고 100% 자신하기 어렵다”고 말했다. 애초 줄이 다른 ‘낙하산’ 회장과 행장의 동거가 무리였던 만큼 차제에 낙하산 인사부터 근절해야 한다는 비판도 나온다. 그 틈에 금융지주를 손아귀에 쥐려는 금융위와 금감원의 어설픈 개입이 상황을 더 꼬이게 만들었다는 지적도 있다.

조민근·박유미 기자

![[오늘의 운세] 5월 17일](https://pds.joongang.co.kr/news/component/htmlphoto_mmdata/202405/17/9866f29c-fc4e-4fd9-ad4a-3d0a95d53514.jpg.thumb.jpg/_ir_432x244_/aa.jpg)

![생물학자 최재천의 해법 "의대증원? 이렇게 꼬일 이유 없다" [이지영의 직격인터뷰]](https://pds.joongang.co.kr/news/component/htmlphoto_mmdata/202405/17/b7a09ef6-9896-4a9d-9d23-f3a4c797a963.jpg.thumb.jpg/_ir_432x244_/aa.jpg)