권근영

권근영문화스포츠부문 기자

청년은 카메라를 향해 한껏 다부진 표정을 짓고 있다. 귀신도 잡는다는 해병대, 그중에서도 헌병 아닌가. 그러나 군기 바짝 든 일병도 감출 수 없는 건 발그레한 뺨. 수송장비를 감추고 있는 위장막으로도 소년 헌병의 젊음은, 미숙함은 감춰지지 않는다. 사진(부분)의 제목은 ‘비를 맞으며 앉아 있는 어린 헌병, 2010년 5월’. 이 헌병, 지금쯤 제대했겠지. 어디서 무얼 하고 있을까.

사진을 찍은 이는 오형근(49) 계원예대 교수. 최근 ‘중간인(中間人)’이라는 제목으로 군인 사진전을 마쳤고, 동명의 사진집도 냈다. 그는 원래 여자 사진 찍기가 전문이다. 1999년 ‘아줌마’ 시리즈로 센세이션을 일으켰다. 이어 연기자를 지망하거나, 화장으로 여린 모습을 가려보려는 소녀들을 찍었다. 즉 특정 시기 우리 사회의 욕망과 불안을 기록하는 일이 그의 관심사다.

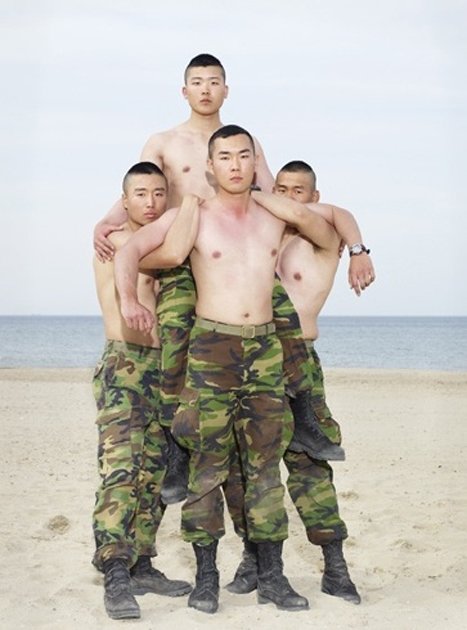

군인 초상 사진은 13년 만의 ‘남자 작업’. 군은 6·25전쟁 60주년(2010년)을 맞아 사진가들에게 문호를 개방했고, 그는 지난 3년간 육해공을 누비며 꼬박 군인들을 찍었다. 그러나 그가 찍으려 한 것은 80년대식 ‘배달의 기수’도 ‘대한 늬우스’도 아니었다. 그의 관심사는 국민개병제(國民皆兵制)를 택한 한국 사회에서의 사병이라는 어정쩡한 존재. 삶의 일정 기간, 고립된 특수 상황 속에서, 집단과 개인 사이에서 그들이 겪는 불안감이었다. 카메라 앞에 선 군인들에게도 “람보처럼 보이려 애쓸 필요 없다”고 안심시켰다. 그 과정에서 제 상반신만 한 군견(軍犬)을 길들이려 번쩍 들어 안고 있는 상병(역시 살구빛 뺨이 눈에 턱 걸린다), 127㎜ 함포 앞에 선 해군(거대한 기계 앞에 인간은 얼마나 연약해 보이나)이 사진에 찍혔다.

전쟁 62주년을 맞아 수많은 이미지들이 쏟아져 나왔다. 그때 그 흑백 사진 속 아이 업은 엄마는 폭격으로 날아간 부엌에서 오열한다. 솜털 보송한 소년병들은 전우의 죽음을 목격하며 격전 중이다. 이에 비하면 오씨가 찍은 오늘날 총천연색 군대 사진은 밋밋할지도 모른다. 휴전 상태로 60년째. 그동안 이곳의 청춘들은 군대에 갔고, 지금도 가고 있다.

일본의 개그맨이자 영화감독 기타노 다케시(65)가 일본 청소년들의 나약함을 개탄하며 이랬단다. “17세가 되면 자위대에 입대하도록 의무화하는 것도 좋습니다…. 사람의 생명이 달려 있는 아수라장에 내던져지면, 어느 정도는 제대로 된 인간이 되지 않겠습니까.”(『위험한 일본학』) 옆 나라 기성세대는 우리가 부러운 걸까. 웃어야 할지, 울어야 할지.

![[오늘의 운세] 5월 14일](https://pds.joongang.co.kr/news/component/htmlphoto_mmdata/202405/14/9866f29c-fc4e-4fd9-ad4a-3d0a95d53514.jpg.thumb.jpg/_ir_432x244_/aa.jpg)