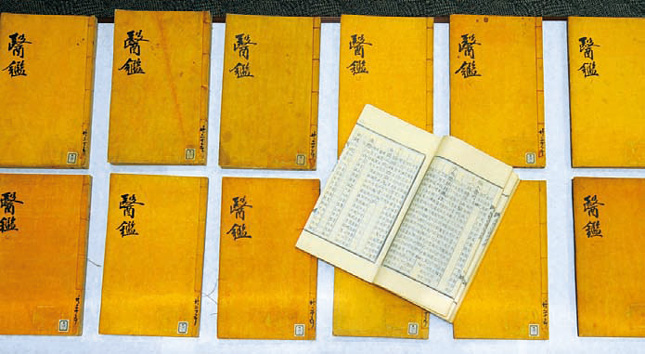

1613년 나온 동의보감 초간본은 현재 총 25권짜리 2질이 완벽한 상태로 보존돼 있어, 그 자체로도 문화적 가치가 상당하다. [연합뉴스]

1613년 나온 동의보감 초간본은 현재 총 25권짜리 2질이 완벽한 상태로 보존돼 있어, 그 자체로도 문화적 가치가 상당하다. [연합뉴스] 지난달 31일 카리브해의 작은 나라 바베이도스에서 우리 국민의 어깨를 우쭐하게 하는 소식이 날아들었다. 『동의보감(東醫寶鑑)』이 유네스코의 세계기록문화유산(Memory of the World)으로 등재됐다는 소식이다. 우리나라 기록문화유산 중에서는 훈민정음(1997)·조선왕조실록(1997)·직지심체요절(2001)·승정원일기(2001)·고려대장경판(2007)·조선왕조의궤(2007)에 이어 일곱 번째로, 전 세계에서 아직까지 193건만 인정받은 보물 중 하나가 된 것이다.

세계기록유산 `동의보감`의 가치

드라마 ‘허준’으로, 각종 의약품이나 건강식품 광고로, 『동의보감』은 한의학 전문가뿐 아니라 일반 국민에게도 익숙한 의학서다. 조선시대 명의(名醫) 허준이 귀양살이 등을 겪으면서도 민초들의 건강을 염려하며 완성한 역작이라는 정도는 대부분 아는 사실이다. 하지만 ‘중국 의학서들의 짜깁기에 불과하다’느니 ‘말도 안 되는 민간처방과 미신 같은 얘기가 가득하다’는 등의 논란도 여전하다. 그런데 무엇이 유네스코 심사위원들로부터 “동아시아 의학을 집대성(informed the evolution of medicine in East Asia and beyond)”했으며 “19세기까지도 전례를 찾아볼 수 없는 예방의학과 국가공중보건의 원칙들을 발전시켰다(developed the principles of preventive medicine and public health care by the State, which were virtually unprecedented ideas up to the 19th century)”는 찬사를 이끌어낸 것일까. 한국한의학연구원 동의보감기념사업단의 안상우 단장과 경희대 한의대의 김남일(의사학교실) 교수, 그리고 동의과학연구소의 박석준 소장 등 동의보감 전문가들의 설명을 들어봤다.

조선 중기의 국가적 출판 프로젝트

보통 『동의보감』하면 허준(1539~1615)을 떠올린다. 하지만 명의 한 사람만의 힘으로 빛을 본 건 아니다. 선조가 어의(御醫)인 허준에게 명해 편찬을 시작했다. 편찬 작업은 광해군 때인 1613년 전 25권의 초간본이 나오기까지 장장 17년이 걸려 이뤄진다. 현재의 가치로 환산하면 수백억원이 들어간 국가적 출판 프로젝트였다. 전란으로 인한 중단 기간 등을 빼고도 편찬만 7년 이상, 판각과 인쇄에 3년가량 걸렸다.

그 사이에 투입된 인력과 재료는 물론, 이후 보급을 위해 들어간 비용도 만만치 않았다. 목활자로 약 30질이 만들어진 초간본은 2질씩 8도 감영에 보내져 다시 일반 백성을 위한 보급용 판본이 만들어지기도 했다.

선조가 허준에게 편찬을 명했던 1596년은 임진왜란 직후 백성들이 전화(戰禍)와 각종 질병에 신음하던 때였다. 스스로도 여러 자식을 전염병으로 잃었던 선조는 당시 이용되던 중국 의서들이 “번잡하기만 하고 효과가 별로 없다”며 허준에게 새로운 의학서를 만들어보도록 했다. 의학에 대한 식견을 갖춘 여러 유학자도 편찬팀에 붙여줬다. 정작·양예수·김응탁·이명원·정예남 등이다. 비록 정유재란(1597년)으로 편찬이 중단된 후엔 허준이 거의 단독으로 집필했지만 『동의보감』의 기본 골격을 세우는 데는 이들의 영향도 적지 않았다. 안상우 단장은 “요즘의 정부 프로젝트팀이었던 셈”이라며 “또한 세종 때 만들어진 『향약집성방』(85권)과 『의방유취』(365권) 등의 선행 연구가 없었다면 『동의보감』은 나오기 어려웠을 것”이라고 말했다.

“중국 레고 조각 썼어도 작품은 독창적”

“똑같은 레고 조각이라도 어떤 밑그림을 가지고 조립하느냐에 따라 최종 작품은 전혀 다를 수 있잖아요. 허접한 것일 수도 있고, 아주 멋진 창작물이 될 수도 있고….”

『동의보감』을 비판적으로 보는 이들의 가장 큰 논거는 중국 의서들의 짜깁기에 불과하다는 것이다. 이에 대해 박석준 소장은 레고 조각 예를 들며 “내용의 90%가 중국 의서를 인용했지만 『동의보감』의 독창성은 분명하다”고 말한다. 1993년부터 『동의보감』을 현대식으로 번역하고 있는 박 소장은 “허준이 일일이 중국 의서들을 언급한 것은 당시 ‘술이부작(述而不作:공자가 “옛 사람의 설을 저술했을 뿐 창작한 것은 아니다”라고 자신의 글을 겸손하게 표현하던 것에서 나온 말)’식 글쓰기가 유행하던 때였기 때문으로도 본다”며 “실제로 허준이 언급한 원서들을 하나 하나 찾아 비교해본 결과 처방법이나 약재 등을 그대로 인용해 쓴 것이 아니라 우리 풍토나 체질에 맞게 새롭게 해석하고 바꾼 것이 많았다”고 말했다.

김남일 교수도 “『동의보감』의 가장 우수한 점으로 꼽을 수 있는 것은 체계적인 항목 선정과 논리 전개”라고 강조한다. 『동의보감』은 ▶정신 수양의 중요성과 몸 안의 세계 등을 다룬 ‘내경편(內景編)’ ▶머리에서 발끝까지 신체 각 부분별로 질병과의 관계를 설명한 ‘외형편(外形編)’ ▶전염병 등 그 밖의 다양한 질병과 부인·소아 질환을 다룬 ‘잡병편(雜病編)’ ▶약의 세계를 기술한 ‘탕액편(湯液編)’ ▶침뜸 치료를 다룬 ‘침구편(鍼灸編)’으로 구성돼 있다. 김 교수는 “『동의보감』은 ‘인간은 자연 속에서 생활하면서 출생과 성장 과정에서 선천적·후천적 영향을 받으면서 살아나간다’는 도교적 인간관을 바탕으로 쓰였다”며 “인체를 총체적인 관점에서 바라보며 체계적으로 설명하고 있다는 점에서 기존 의서보다 한 수 위”라고 말했다. 기존 의서는 대개 질병명 중심으로 각각의 주제를 다루는 수준이었다는 설명이다. 중국이나 일본에서 사신을 보낼 때마다 『동의보감』을 구해가고, 나중엔 아예 자신들이 직접 수십 차례 판본을 만들었던 것도 그 때문이라는 것이다. 중국 강희제가 애독했다는 『동의보감』이 황실에 비장돼 있다 발견되기도 했다.

현대적 해석 노력 불 붙을 듯

몇 년 전 TV의 한 프로그램에서 『동의보감』에 나오는 ‘투명인간이 되는 법’을 실험해 화제가 된 적이 있다. 원래 정확한 용량 등이 있었던 것도 아니어서 물론 실패했다. 어쨌건 ‘귀신을 만나는 법’ 등 『동의보감』에 실린 ‘황당한 비법’들은 또 하나의 비판 소재이기도 하다. 김 교수는 “전체적인 맥락에서 보면 허준이 그런 것들을 믿고 썼다기보다 민초들이 절박한 상황에 놓여 있을 때 희망의 끈을 놓치지 말라는 뜻에서 언급했던 것으로 해석된다”고 말했다. 그는 “문화적 포용성으로 볼 수 있을 것”이라고 덧붙였다.

실제로 『동의보감』은 의학서지만 전문가를 위한 ‘이론서’라기보다 일반 백성들도 실생활에 활용할 수 있도록 한 백과사전이었다. 민간 처방을 많이 다루고 있는 것은 물론, 약재들의 한자 이름 밑에는 한글 표기를 덧붙여 놓은 것도 그 때문이다. 안 단장은 “궁중 의관이나 왕이 보기 위한 것이 아니라 대중적으로 보급하기 위한 책”이라며 “당시에 이미 마음의 수양과 평상시 생활습관 등 예방적 차원의 건강관리를 강조하고 있는 것도 시대를 뛰어넘는 『동의보감』의 우수성”이라고 말했다.

이번 유네스코 세계기록문화유산 등재를 계기로 현대적 차원에서 『동의보감』을 계승·발전시키려는 노력이 보다 활발해질 전망이다. 정부는 국립중앙도서관과 함께 9월 한 달 동안 ‘동의보감 특별기획전’을 마련하고, 9월 3일 국제심포지엄을 연다. 발간 400주년이 되는 2013년에는 국제한의약 엑스포를 개최할 계획이다. 민간 차원에서는 동의과학연구소의 현대식 주해본 제3권 ‘잡병편’(휴머니스트)이 내년께 나올 예정이다. 2013년 총 5권 완간을 목표로 한 이 주해본은 2002년 제1권 ‘내경편’이 발간됐는데, 2000쪽이 넘는 분량에도 불구하고 3만8000원짜리 보급형이 5000부 가까이 팔리기도 했다.

![[단독] 숨진 강북구청 공무원, 정신과 진료기록엔 "상사와 갈등"](https://pds.joongang.co.kr/news/component/htmlphoto_mmdata/202405/14/88da477b-2fa9-4120-b312-ee00652752f8.jpg.thumb.jpg/_ir_432x244_/aa.jpg)

![[오늘의 운세] 5월 14일](https://pds.joongang.co.kr/news/component/htmlphoto_mmdata/202405/14/9866f29c-fc4e-4fd9-ad4a-3d0a95d53514.jpg.thumb.jpg/_ir_432x244_/aa.jpg)